長野市議会8月議会が行われています

今年の夏は本当に早くから暑くなりました。

軒並み35℃以上の日が続き、一昔は「避暑地」と言われていた長野はどこへ行ってしまったのでしょう。

それでも、市内飯綱や戸隠は5℃違うので涼しく感じますので、キャンプなどを楽しむ皆さんも増えてきました。

2017年だったと思いますが、私が議会の一般質問の中で小中学校の教室へのエアコン整備を訴えました。

「子ども達が汗だくになって勉強している。これは勉強する環境ではない。」

その当時の加藤市長が質問の後、教育現場を視察し、市内の小中学校普通教室のエアコン整備が急激に進みました。

2018年〜20年の約3年間で完了させた市内業者の皆さまには感謝申し上げます。

↑当時の様子。電設業協会と空衛設備協会の役員にお越しいただき、PPP/PFI協定として、市内業者が優先してこの工事に着手し、約2年半で市内全校の普通教室へのエアコン設置につなげました。

両協会の役員との意見交換のの際は私も同席させていただきました。

軒並み35℃以上の日が続き、一昔は「避暑地」と言われていた長野はどこへ行ってしまったのでしょう。

それでも、市内飯綱や戸隠は5℃違うので涼しく感じますので、キャンプなどを楽しむ皆さんも増えてきました。

2017年だったと思いますが、私が議会の一般質問の中で小中学校の教室へのエアコン整備を訴えました。

「子ども達が汗だくになって勉強している。これは勉強する環境ではない。」

その当時の加藤市長が質問の後、教育現場を視察し、市内の小中学校普通教室のエアコン整備が急激に進みました。

2018年〜20年の約3年間で完了させた市内業者の皆さまには感謝申し上げます。

↑当時の様子。電設業協会と空衛設備協会の役員にお越しいただき、PPP/PFI協定として、市内業者が優先してこの工事に着手し、約2年半で市内全校の普通教室へのエアコン設置につなげました。

両協会の役員との意見交換のの際は私も同席させていただきました。

R5年3月定例会での代表質問⑥

長野市議会3月定例会も、委員会審議に入っています。

ワタシは総務委員会委員長を仰せつかっておりますので、総務部、企画政策部、財政部、地域・市民生活部、各支所、行政委員会(選挙管理委員会、監査委員事務局、公平委員会)、会計局、議会事務局を所管しており、その部局の審査を行います。

さてこの議会でワタシがおこなった代表質問を順次アップしてきましたが、今回は15項目中の⑬~⑮になります。

是非ご確認ください。

以下、質問内容です。

13 新たな教育支援センターについて

次に、新たな教育支援センターについて伺います。

報道によると、令和3年度の不登校の小中学生は、全国で24万4,940人と過去最高を更新し、増加傾向が続いております。前年度から4万8,813人増え、全児童・生徒に占める割合も約2.6%に上昇しております。本市においては、前年度より60人ほど増えたものの、国や県に比べて増加傾向は緩やかであるとのことです。これは、本市では、スクリーニング会議の実施やSSW(ソーシャルスクールワーカー)の活用、民間施設との連携といった取り組み推進の成果ではないかと思われます。

一方、昨年7月の総合教育会議において、自宅や学校以外の居場所を利用していない不登校児童生徒が320人ほどおり、このお子さんたちの支援の拠点となる施設が必要であるというご意見も出されました。不登校の児童生徒が安心して過ごせる居場所が少なく、十分な支援が行き届いていない児童生徒が多くいるという現状があることから、多様な居場所における支援の充実が急務であると考えております。

また、学校外の公的な施設である6カ所の中間教室では、定員を超えた受け入れ状況であるとともに、通室を希望する児童の低年齢化や指導員の一人体制等の課題もあり、運営改善による拡充や機能強化を図る必要があると、同会議において問題提起もありました。

このような課題に対応するため、令和6年度に休校中の七二会小学校笹平分校を活用し、一人一人の子どもに応じた居場所として新たな教育支援センター「SaSaLAND(ササランド)」を開設し、多様な活動の場を創設する計画があると伺っております。

教育機会確保法においても、多様な教育の機会を確保することが謳(うた)われており、学校以外の多様な居場所を確保していくことは重要であると考えております。市長が会見で語られているように、SaSaLANDの設置により、子ども達が安心して過ごせる居場所が増え、多様な活動を通して元気を取り戻し、そこから自分の中の夢や可能性を広げていく、社会的自立に向けた支援が充実することを期待しております。

そこで、新たな教育支援センター「SaSaLAND(ササランド)」の構想についてお伺い致します。

14 長野市版 新しい水泳学習について

次に、長野市版 新しい水泳学習について伺います。

本市では、平成30年10月に開催された総合教育会議において、自校での水泳学習における課題が整理され、校外の屋内施設を活用した「長野市版 新しい水泳学習」に、順次、移行していくとされました。

この構想の下、サンマリーンながの等の民間屋内プール施設での水泳授業を、令和元年度の山王小を皮切りに、昨年度は真島小、長沼小を加え、本年度は更に朝陽小、城山小、芋井小を加えた6校をモデル校として、学校規模等、各校の異なる実情を踏まえた実践研究を進めてきているとお聞きしております。

モデル校の児童・保護者・教職員のアンケート調査では、「天候に影響されない安定した環境で学習ができるとともに、計画どおりに授業が行える。」「インストラクターによる専門的で質の高い指導が受けられ、泳力の向上が期待できるとともに、多様な環境を生かした学習ができる。」等の高い評価が得られた一方で、屋内プール施設までの移動時間や体調不良等で入水できない児童への配慮等の検討すべき課題もあると伺っております。

令和4年6月議会においては、本年度をもって「長野市版 新しい水泳学習」に係る実践研究を終え、来年度以降は、全市的な視点から老朽化等の各校の実情を踏まえ、実践校を選定し、順次移行していく展望が示されました。

そこで、本年度までのモデル校の検証結果を踏まえた今後の「長野市版 新しい水泳学習」の方向性について伺います。

15 水道老朽管の現状と対策及び長寿命管採用の取組について

次に、水道老朽管の現状と対策及び長寿命化管採用の取組について伺います。

本市の水道事業は、市政発展に伴い、増加する水の需要に対応するため、水道施設の整備を順次進めてまいりました。

その後、人口減少社会を迎えたことや節水機器の普及により、給水量、料金収入が減少していく一方で、高度成長期に整備された水道管が耐用年数を迎え、安定給水を継続するためには、老朽化への対応が急務となるなど、全国的な課題に直面しています。

また、近年、全国的に大規模地震や豪雨災害、老朽化に伴う水管橋の破損等により、長期間広範囲での断水が発生し、市民生活に多大な影響を与えています。

水道は市民生活を支える重要なライフラインとして、安全な水道水を安定的に供給するため、老朽化した水道管を更新するとともに、地震や災害に対して 強い施設の整備が求められています。

この様な中、現在、老朽化した水道管を更新するときは、長期寿命かつ耐震性能を有しているダクタイル鋳鉄管(ちゅうてつかん)を主に採用しています。 一方、同等の機能を有し、軽量で施工性が良く、3割程度安価である水道配水用ポリエチレン管は、日本水道協会において耐震管として認められているほか、同協会の地震水道被害調査報告書によると、地震による直接的な被害は1件も発生していないことから、最近多くの水道事業体が採用し、使用実績が増えていると聞き及んでいます。本市でも、水道配水用ポリエチレン管を採用することで、老朽管の更新と耐震化がより効率的かつ効果的に整備促進が図れると考えます。

そこで、現在の老朽管の解消事業の進捗状況と水道配水用ポリエチレン管の採用状況について上下水道局の見解をお伺い致します。

ワタシは総務委員会委員長を仰せつかっておりますので、総務部、企画政策部、財政部、地域・市民生活部、各支所、行政委員会(選挙管理委員会、監査委員事務局、公平委員会)、会計局、議会事務局を所管しており、その部局の審査を行います。

さてこの議会でワタシがおこなった代表質問を順次アップしてきましたが、今回は15項目中の⑬~⑮になります。

是非ご確認ください。

以下、質問内容です。

13 新たな教育支援センターについて

次に、新たな教育支援センターについて伺います。

報道によると、令和3年度の不登校の小中学生は、全国で24万4,940人と過去最高を更新し、増加傾向が続いております。前年度から4万8,813人増え、全児童・生徒に占める割合も約2.6%に上昇しております。本市においては、前年度より60人ほど増えたものの、国や県に比べて増加傾向は緩やかであるとのことです。これは、本市では、スクリーニング会議の実施やSSW(ソーシャルスクールワーカー)の活用、民間施設との連携といった取り組み推進の成果ではないかと思われます。

一方、昨年7月の総合教育会議において、自宅や学校以外の居場所を利用していない不登校児童生徒が320人ほどおり、このお子さんたちの支援の拠点となる施設が必要であるというご意見も出されました。不登校の児童生徒が安心して過ごせる居場所が少なく、十分な支援が行き届いていない児童生徒が多くいるという現状があることから、多様な居場所における支援の充実が急務であると考えております。

また、学校外の公的な施設である6カ所の中間教室では、定員を超えた受け入れ状況であるとともに、通室を希望する児童の低年齢化や指導員の一人体制等の課題もあり、運営改善による拡充や機能強化を図る必要があると、同会議において問題提起もありました。

このような課題に対応するため、令和6年度に休校中の七二会小学校笹平分校を活用し、一人一人の子どもに応じた居場所として新たな教育支援センター「SaSaLAND(ササランド)」を開設し、多様な活動の場を創設する計画があると伺っております。

教育機会確保法においても、多様な教育の機会を確保することが謳(うた)われており、学校以外の多様な居場所を確保していくことは重要であると考えております。市長が会見で語られているように、SaSaLANDの設置により、子ども達が安心して過ごせる居場所が増え、多様な活動を通して元気を取り戻し、そこから自分の中の夢や可能性を広げていく、社会的自立に向けた支援が充実することを期待しております。

そこで、新たな教育支援センター「SaSaLAND(ササランド)」の構想についてお伺い致します。

14 長野市版 新しい水泳学習について

次に、長野市版 新しい水泳学習について伺います。

本市では、平成30年10月に開催された総合教育会議において、自校での水泳学習における課題が整理され、校外の屋内施設を活用した「長野市版 新しい水泳学習」に、順次、移行していくとされました。

この構想の下、サンマリーンながの等の民間屋内プール施設での水泳授業を、令和元年度の山王小を皮切りに、昨年度は真島小、長沼小を加え、本年度は更に朝陽小、城山小、芋井小を加えた6校をモデル校として、学校規模等、各校の異なる実情を踏まえた実践研究を進めてきているとお聞きしております。

モデル校の児童・保護者・教職員のアンケート調査では、「天候に影響されない安定した環境で学習ができるとともに、計画どおりに授業が行える。」「インストラクターによる専門的で質の高い指導が受けられ、泳力の向上が期待できるとともに、多様な環境を生かした学習ができる。」等の高い評価が得られた一方で、屋内プール施設までの移動時間や体調不良等で入水できない児童への配慮等の検討すべき課題もあると伺っております。

令和4年6月議会においては、本年度をもって「長野市版 新しい水泳学習」に係る実践研究を終え、来年度以降は、全市的な視点から老朽化等の各校の実情を踏まえ、実践校を選定し、順次移行していく展望が示されました。

そこで、本年度までのモデル校の検証結果を踏まえた今後の「長野市版 新しい水泳学習」の方向性について伺います。

15 水道老朽管の現状と対策及び長寿命管採用の取組について

次に、水道老朽管の現状と対策及び長寿命化管採用の取組について伺います。

本市の水道事業は、市政発展に伴い、増加する水の需要に対応するため、水道施設の整備を順次進めてまいりました。

その後、人口減少社会を迎えたことや節水機器の普及により、給水量、料金収入が減少していく一方で、高度成長期に整備された水道管が耐用年数を迎え、安定給水を継続するためには、老朽化への対応が急務となるなど、全国的な課題に直面しています。

また、近年、全国的に大規模地震や豪雨災害、老朽化に伴う水管橋の破損等により、長期間広範囲での断水が発生し、市民生活に多大な影響を与えています。

水道は市民生活を支える重要なライフラインとして、安全な水道水を安定的に供給するため、老朽化した水道管を更新するとともに、地震や災害に対して 強い施設の整備が求められています。

この様な中、現在、老朽化した水道管を更新するときは、長期寿命かつ耐震性能を有しているダクタイル鋳鉄管(ちゅうてつかん)を主に採用しています。 一方、同等の機能を有し、軽量で施工性が良く、3割程度安価である水道配水用ポリエチレン管は、日本水道協会において耐震管として認められているほか、同協会の地震水道被害調査報告書によると、地震による直接的な被害は1件も発生していないことから、最近多くの水道事業体が採用し、使用実績が増えていると聞き及んでいます。本市でも、水道配水用ポリエチレン管を採用することで、老朽管の更新と耐震化がより効率的かつ効果的に整備促進が図れると考えます。

そこで、現在の老朽管の解消事業の進捗状況と水道配水用ポリエチレン管の採用状況について上下水道局の見解をお伺い致します。

R5年3月定例会での代表質問⑤

長野市議会3月定例会において、ワタシがおこなった代表質問を順次公開していますが、今回は15項目中の10~12になります。

青木島遊園地について聞いていますので是非ご確認ください。

以下、質問内容です。

10 農業振興について

次に農業振興について伺います。

あらゆる産業で労働力の不足が言われて久(ひさ)しいですが、農業現場における課題の大きさは顕著(けんちょ)であります。

「農林業センサス」によると、平成12年に15,293戸であった本市の総農家数は、令和2年では9,902戸となり、平成12年に9,010人であった主として農業を生業(なりわい)とする「基幹的(きかんてき)農業従事者数」が令和2年では5,871人と、共にこの20年で35%減少しています。

また、基幹的農業従事者の平均年齢は、平成12年には65.8歳でしたが、令和2年では71.8歳と、この20年で6歳高くなっており、元気な高齢者が本市農業を支えている姿が浮かんできますが、今後の農業現場が大変心配になります。

私は、AIやIoTなど先端技術を活用するスマート農業が、課題解決の光明(こうみょう)になるものと期待を寄せています。

市は既にスマート農業の推進に取り組まれているところですが、市長は未来の長野市農業像をどのように描かれているでしょうか。また、その実現に向けた現在の思いを伺います。

一方、農作業は重労働で、生産性の追求には農業機械の導入が欠かせません。

かねてより本市では農業用機械の購入に支援が行われていますが、令和5年度当初予算案を見ると予算額は3,693万3千円で、令和4年度の1,979万円から額にして1,714万3千円、率では約87%の増となっています。

新友会は昨年提出した予算要望において「必要とされる農業機械が適時に購入できるよう積極的に支援すること」を市長に要望し、また、これまでも会派所属議員が度々一般質問で取り上げていることを受けて、私達の思いに応えてくれたものと高く評価をしています。

しかしながら、農業者からは要望から補助金交付までの待ち時間が長いとの声もあることから、この課題への対応も大切なことであります。

そこで、農業機械の購入に対する支援が現状よりも少しでも早く農業者に届くよう改善を図(はか)るべきと考えますが、市の取り組みを伺います。

本市の農業現場では、先に述べた労働力不足という農業従事者の現状から担い手の確保が困難な状況が続いており、その影響は農地の利用状況に及(およ)んでいます。

「令和4年度農業委員会概要」に掲載されている農地の「利用状況調査の状況」を見ますと、令和3年度の全市における荒廃(こうはい)農地の率は30.8%となっています。これは、平成29年度の28.2%から5年間で約1割上昇し、特に中山間地域の多くが令和3年度の数値で50%を超える状況となっております。

こうした課題を解決するため、令和2年度に市内32地区において農業関係者の話し合いにより「実質化した人・農地プラン」がまとめられ、各地域での取組が進められているところですが、全国的にも人口減少や高齢化が進行して農地の保全と適正利用の確保が懸念されることから、国は、農業経営基盤強化促進法を一部改正して、人・農地プランの取組をさらに強力に進める「地域計画」に改称(かいしょう)し、市町村計画に法定化することとしました。

「地域計画」は農業委員会と協力して令和6年度末までに市町村が策定するよう国から示されていますが、策定に与えられた時間に余裕があるとは言えません。

そこで、「地域計画」の概要と現在の策定方針について考えをお伺い致します。

1283字

11 中心市街地の現状ともんぜんぷら座敷地利活用の検討状況について

次に、中心市街地の現状と、もんぜんぷら座 敷地利活用の検討状況について伺います。

中心市街地では、中央通り新田町交差点から善光寺までの心地よい道路の整備や善光寺周辺の電線地中化などの街並み環境整備、イベント広場としてのセントラルスクゥエアの整備、長野駅東口の土地区画整理事業など多くの施設整備が進んできました。

そうした中で、昨今では、民間事業者によるマンション建設が盛んとなっており、徐々にコンパクトシティ化が進んでいると感じますが、具体的にどのような効果が現れているか伺います。

市では、中心市街地における中央通り新田町交差点から長野駅の間を軸とした沿道の区域について、建物の老朽化や有効利用が図られていない土地の増加などの問題解決や活性化に向けて、昨年2月にまちづくりのガイドラインとして長野中央西地区市街地総合再生基本計画が策定されました。

この計画には3つの重点プロジェクトが掲げられ、その一つに概(おおむ)ね8年後に廃止、解体が予定されているもんぜんぷら座の敷地 利活用推進事業が位置付けられており、新田町交差点周辺全体のまちづくりも併せて検討を進めることとしております。

新田町交差点は、善光寺表参道の中間点であるとともに、県庁と市役所を結ぶ国道との結節点(けっせつてん)であり、公共交通網の要衝(ようしょう)でもあることから、市民活動や交流の拠点、そして善光寺参拝の観光客へのもてなしとして、たいへん重要かつポテンシャルの高い場所であり、新たなまちづくりには大いに期待するところであります。

まちづくりの検討に当たっては、昨年11月に長野市附属機関である中心市街地活性化評価専門委員会に諮問(しもん)がなされ、同委員会に検討部会が設置されたところであります。

検討部会の設置から3カ月が経過したところですが、答申までに検討される内容と現在の検討状況について伺います。

12 青木島遊園地について

次に青木島遊園地についてお伺いいたします。

この遊園地については、関係者が長年にわたり課題解決と遊園地の維持に取り組まれてきたこと、そして、近年その課題が再度顕在化(けんざいか)し、遊園地の利用に支障が及ぶ中、関係者との協議や地区区長会の要望をいただく形で廃止の方針に至った経過については、十分に理解しており、ある面ではやむを得ない苦渋の選択であったのではないかと感じています。

また、都市内分権を掲(かか)げる市としては、地域の総意でもある住民自治協議会や区長会の判断は尊重すべきであり、今後も様々な場面で、行政と地域役員との関係は特に大切にしてほしいと要望しておきたいと思います。

ただ、今回の件で惜しまれるのは、区長会だけに過度(かど)に頼ってしまったことと、利用者や保護者などの関係者の理解を得るという面で、行政側の初動に不足があったことは否めないと思われます。反省すべき点は反省し、今後、同様の事例において市民への説明がしっかりされるよう、庁内の体制を整えてほしいと思います。

そんな中でも、荻原市長や関係部局の職員が日々真剣に取り組まれ、また、過日行われた区長会との懇談や住民説明会で、様々な意見に耳を傾ける市長の姿勢は評価するものであります。

地区住民の存続を願う気持ちも十分理解できます。一方で、住民の受け止めにも混乱があり、また、長野市民にも様々な考えや感じ方があるかとも思います。

遊園地の存廃(そんぱい)だけでなく、地域の諸課題も視野に、未来志向の検討が必要だと感じるとともに、隣接する青木島小学校や老朽化している青木島保育園を含む環境整備なども考慮の上、この問題の解決策を荻原市長のリーダーシップで示していただくことを要望します。

市長は先週の所信表明において、近く市長が考える解決策を示したいとお話しされましたが、今後どのような方針で進んでいかれるのか、お伺いいたします

青木島遊園地について聞いていますので是非ご確認ください。

以下、質問内容です。

10 農業振興について

次に農業振興について伺います。

あらゆる産業で労働力の不足が言われて久(ひさ)しいですが、農業現場における課題の大きさは顕著(けんちょ)であります。

「農林業センサス」によると、平成12年に15,293戸であった本市の総農家数は、令和2年では9,902戸となり、平成12年に9,010人であった主として農業を生業(なりわい)とする「基幹的(きかんてき)農業従事者数」が令和2年では5,871人と、共にこの20年で35%減少しています。

また、基幹的農業従事者の平均年齢は、平成12年には65.8歳でしたが、令和2年では71.8歳と、この20年で6歳高くなっており、元気な高齢者が本市農業を支えている姿が浮かんできますが、今後の農業現場が大変心配になります。

私は、AIやIoTなど先端技術を活用するスマート農業が、課題解決の光明(こうみょう)になるものと期待を寄せています。

市は既にスマート農業の推進に取り組まれているところですが、市長は未来の長野市農業像をどのように描かれているでしょうか。また、その実現に向けた現在の思いを伺います。

一方、農作業は重労働で、生産性の追求には農業機械の導入が欠かせません。

かねてより本市では農業用機械の購入に支援が行われていますが、令和5年度当初予算案を見ると予算額は3,693万3千円で、令和4年度の1,979万円から額にして1,714万3千円、率では約87%の増となっています。

新友会は昨年提出した予算要望において「必要とされる農業機械が適時に購入できるよう積極的に支援すること」を市長に要望し、また、これまでも会派所属議員が度々一般質問で取り上げていることを受けて、私達の思いに応えてくれたものと高く評価をしています。

しかしながら、農業者からは要望から補助金交付までの待ち時間が長いとの声もあることから、この課題への対応も大切なことであります。

そこで、農業機械の購入に対する支援が現状よりも少しでも早く農業者に届くよう改善を図(はか)るべきと考えますが、市の取り組みを伺います。

本市の農業現場では、先に述べた労働力不足という農業従事者の現状から担い手の確保が困難な状況が続いており、その影響は農地の利用状況に及(およ)んでいます。

「令和4年度農業委員会概要」に掲載されている農地の「利用状況調査の状況」を見ますと、令和3年度の全市における荒廃(こうはい)農地の率は30.8%となっています。これは、平成29年度の28.2%から5年間で約1割上昇し、特に中山間地域の多くが令和3年度の数値で50%を超える状況となっております。

こうした課題を解決するため、令和2年度に市内32地区において農業関係者の話し合いにより「実質化した人・農地プラン」がまとめられ、各地域での取組が進められているところですが、全国的にも人口減少や高齢化が進行して農地の保全と適正利用の確保が懸念されることから、国は、農業経営基盤強化促進法を一部改正して、人・農地プランの取組をさらに強力に進める「地域計画」に改称(かいしょう)し、市町村計画に法定化することとしました。

「地域計画」は農業委員会と協力して令和6年度末までに市町村が策定するよう国から示されていますが、策定に与えられた時間に余裕があるとは言えません。

そこで、「地域計画」の概要と現在の策定方針について考えをお伺い致します。

1283字

11 中心市街地の現状ともんぜんぷら座敷地利活用の検討状況について

次に、中心市街地の現状と、もんぜんぷら座 敷地利活用の検討状況について伺います。

中心市街地では、中央通り新田町交差点から善光寺までの心地よい道路の整備や善光寺周辺の電線地中化などの街並み環境整備、イベント広場としてのセントラルスクゥエアの整備、長野駅東口の土地区画整理事業など多くの施設整備が進んできました。

そうした中で、昨今では、民間事業者によるマンション建設が盛んとなっており、徐々にコンパクトシティ化が進んでいると感じますが、具体的にどのような効果が現れているか伺います。

市では、中心市街地における中央通り新田町交差点から長野駅の間を軸とした沿道の区域について、建物の老朽化や有効利用が図られていない土地の増加などの問題解決や活性化に向けて、昨年2月にまちづくりのガイドラインとして長野中央西地区市街地総合再生基本計画が策定されました。

この計画には3つの重点プロジェクトが掲げられ、その一つに概(おおむ)ね8年後に廃止、解体が予定されているもんぜんぷら座の敷地 利活用推進事業が位置付けられており、新田町交差点周辺全体のまちづくりも併せて検討を進めることとしております。

新田町交差点は、善光寺表参道の中間点であるとともに、県庁と市役所を結ぶ国道との結節点(けっせつてん)であり、公共交通網の要衝(ようしょう)でもあることから、市民活動や交流の拠点、そして善光寺参拝の観光客へのもてなしとして、たいへん重要かつポテンシャルの高い場所であり、新たなまちづくりには大いに期待するところであります。

まちづくりの検討に当たっては、昨年11月に長野市附属機関である中心市街地活性化評価専門委員会に諮問(しもん)がなされ、同委員会に検討部会が設置されたところであります。

検討部会の設置から3カ月が経過したところですが、答申までに検討される内容と現在の検討状況について伺います。

12 青木島遊園地について

次に青木島遊園地についてお伺いいたします。

この遊園地については、関係者が長年にわたり課題解決と遊園地の維持に取り組まれてきたこと、そして、近年その課題が再度顕在化(けんざいか)し、遊園地の利用に支障が及ぶ中、関係者との協議や地区区長会の要望をいただく形で廃止の方針に至った経過については、十分に理解しており、ある面ではやむを得ない苦渋の選択であったのではないかと感じています。

また、都市内分権を掲(かか)げる市としては、地域の総意でもある住民自治協議会や区長会の判断は尊重すべきであり、今後も様々な場面で、行政と地域役員との関係は特に大切にしてほしいと要望しておきたいと思います。

ただ、今回の件で惜しまれるのは、区長会だけに過度(かど)に頼ってしまったことと、利用者や保護者などの関係者の理解を得るという面で、行政側の初動に不足があったことは否めないと思われます。反省すべき点は反省し、今後、同様の事例において市民への説明がしっかりされるよう、庁内の体制を整えてほしいと思います。

そんな中でも、荻原市長や関係部局の職員が日々真剣に取り組まれ、また、過日行われた区長会との懇談や住民説明会で、様々な意見に耳を傾ける市長の姿勢は評価するものであります。

地区住民の存続を願う気持ちも十分理解できます。一方で、住民の受け止めにも混乱があり、また、長野市民にも様々な考えや感じ方があるかとも思います。

遊園地の存廃(そんぱい)だけでなく、地域の諸課題も視野に、未来志向の検討が必要だと感じるとともに、隣接する青木島小学校や老朽化している青木島保育園を含む環境整備なども考慮の上、この問題の解決策を荻原市長のリーダーシップで示していただくことを要望します。

市長は先週の所信表明において、近く市長が考える解決策を示したいとお話しされましたが、今後どのような方針で進んでいかれるのか、お伺いいたします

R5年3月定例会での代表質問④

長野市議会3月定例会も委員会に付託され、審議に入ります。

これは案件が多いため、4常任委員会に分けてこまめに審議しています。

ワタシは総務委員会(委員長)に所属しています。

さてこの度、代表質問をさせて頂きましたのでその質問内容を公開しています。

今回は15項目中⑦〜⑨になります。

以下、質問原稿になります。

7 商店街等への支援について

次に、商店街等への支援について伺います。

政府は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを、ゴールデンウイーク明けの5月8日に、現在の「2類相当」から、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げる方針であります。このことにより本市にも、社会経済活動の回復や、まちに 賑わいのある日常が戻ってくることが期待され、明るい兆しも見えています。

しかしながら、依然、原油価格・物価高騰が続いており、本市の経済にも影響を及ぼしていることから、引き続き厳しい状況にあります。

さらに、近隣の須坂市には、大型ショッピングセンターの建設が予定されており、今後、本市の買い物客の流れが変わってしまうことも予想され、商店街等は大変危惧しているところであります。

そのような中、本年度、新型コロナ対策として実施しております「団体向け商品券等 発行支援補助金」は、各商店街などが自ら考え、事業者同士が協力しあいながら、商品券やクーポン券の発行、抽選会の開催など、地域の特性を生かした取り組みに対する支援であり、とても有効であったのではないかと感じております。

このように、頑張っている商店街や各種団体への支援は、大変重要であり、引き続き実施していく必要があると考えています。

新年度当初予算は、まさに「未来へのチャレンジ」を掲げております。商店街など頑張っている皆さんのチャレンジを応援する事業として、どのようなものを検討されているのか伺います。

また、ウィズコロナ社会を見据え、商店街等の中小事業者が、今後も事業を継続、さらには拡大していけるよう、行政として、事業者に寄添う伴走型の支援のようなものも重要ではないかと考えています。このような支援も考えているのか併せてお伺い致します。

8 新産業創造に係る本年度の成果と新年度の取組について

次に新産業創造に係る本年度の成果と新年度の取組について伺います。

市長は、「本市の未来の経済基盤を確かなものにするため」として、新産業創造に取り組まれております。本年度は、新産業創造推進局新たに設置するとともに、同局などを担当する副市長として経済産業省出身の松山副市長を任命し、庁内体制を整えられました。

この新たな体制において、新産業創造の基軸としてのスマートシティ推進の取組については、NAGANO スマートシティコミッションにおける具体的な実証プロジェクトや新たなプロジェクトの組成に向けたワーキンググループ活動などが進んでいます。また新産業につながる担い手づくりとして、スタートアップを次々に生み出す「スタートアップ・エコシステム」の構築に向けた取組として、市内での起業を志す首都圏在住の若者などを対象とした「起業家創出プログラム」、スタートアップ型の起業につながる意識の 醸成や構想から起業・成長までの一貫してサポートする「長野スタートアップ・スタジオ」プロジェクトなども行われています。

これらの取組の一環は報道でも目にするところであり、新産業、ひいては本市の未来を創造する取組に、おおいに期待するところであります。同時に、すぐに結果の出る取組ばかりではないため、なかなか市民に実感としては伝わりづらい部分があるのではないかとも感じております。

そこでまず、新産業創造に向けた取組について、本年度の主な成果についてお伺いします。

また、新年度予算のテーマは、『「未来へのチャレンジと変化の兆し」実現(実感)予算』とのことであり、「新産業創造へのチャレンジ」もその柱の一つとされています。新年度の新産業創造に向けた取組の方向性と主な内容について、市民がその変化の兆しをどのように感じることができるのか、という点も含めて、お伺い致します。

9 スポーツ産業推進室の役割について

次に、スポーツ産業推進室の役割について伺います。

令和5年度の機構改革におきまして、文化スポーツ振興部スポーツ課内に「スポーツ産業推進室」を設置すると説明をいただきました。

昨今、スポーツは、健康増進や健康寿命延伸につながる有効な手段やツールとしての位置づけに加え、スポーツイベントへの参加や観戦に伴い、長野市にお越しいただいた方々を市内の観光などにつなげる観光振興や、スポーツ観戦における入場券・チケットの販売などのチケッティング、ホームページやSNSなどによる情報発信など電子的な技術を積極的に取り入れた DX の推進など、様々な分野において産業を活性化し、スポーツを通じた地域活性化につながる可能性を秘めています。

長野市は、本年2月・3月には、1998 年の長野オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の開催から 25 年を迎えました。

大会開催を契機に「スポーツを軸としたまちづくり」を推進している本市において、さらにスポーツによる地域の活性化を図っていくことは、大変重要と考えます。

また、本市には、オリンピック・パラリンピックを契機とした有形無形の財産が、この 25年間レガシーとして継承され、4つの地域密着型プロスポーツチームがホームタウンとして活動しており、各チームと市では、令和4年4月から「ホームタウンNAGANOまちづくり連携推進ビジョン」をスタートさせ、今後、さらなる連携のステップアップが必要と思うところでございます。

このプロスポーツチームを含め、スポーツを核として市内の各種産業が 融合し、街が発展していくことについて、大いに期待をしたいところでございます。

そこで、新たに設置する「スポーツ産業推進室」について、設置の目的及びどのような役割を 担うのか伺います。

これは案件が多いため、4常任委員会に分けてこまめに審議しています。

ワタシは総務委員会(委員長)に所属しています。

さてこの度、代表質問をさせて頂きましたのでその質問内容を公開しています。

今回は15項目中⑦〜⑨になります。

以下、質問原稿になります。

7 商店街等への支援について

次に、商店街等への支援について伺います。

政府は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを、ゴールデンウイーク明けの5月8日に、現在の「2類相当」から、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げる方針であります。このことにより本市にも、社会経済活動の回復や、まちに 賑わいのある日常が戻ってくることが期待され、明るい兆しも見えています。

しかしながら、依然、原油価格・物価高騰が続いており、本市の経済にも影響を及ぼしていることから、引き続き厳しい状況にあります。

さらに、近隣の須坂市には、大型ショッピングセンターの建設が予定されており、今後、本市の買い物客の流れが変わってしまうことも予想され、商店街等は大変危惧しているところであります。

そのような中、本年度、新型コロナ対策として実施しております「団体向け商品券等 発行支援補助金」は、各商店街などが自ら考え、事業者同士が協力しあいながら、商品券やクーポン券の発行、抽選会の開催など、地域の特性を生かした取り組みに対する支援であり、とても有効であったのではないかと感じております。

このように、頑張っている商店街や各種団体への支援は、大変重要であり、引き続き実施していく必要があると考えています。

新年度当初予算は、まさに「未来へのチャレンジ」を掲げております。商店街など頑張っている皆さんのチャレンジを応援する事業として、どのようなものを検討されているのか伺います。

また、ウィズコロナ社会を見据え、商店街等の中小事業者が、今後も事業を継続、さらには拡大していけるよう、行政として、事業者に寄添う伴走型の支援のようなものも重要ではないかと考えています。このような支援も考えているのか併せてお伺い致します。

8 新産業創造に係る本年度の成果と新年度の取組について

次に新産業創造に係る本年度の成果と新年度の取組について伺います。

市長は、「本市の未来の経済基盤を確かなものにするため」として、新産業創造に取り組まれております。本年度は、新産業創造推進局新たに設置するとともに、同局などを担当する副市長として経済産業省出身の松山副市長を任命し、庁内体制を整えられました。

この新たな体制において、新産業創造の基軸としてのスマートシティ推進の取組については、NAGANO スマートシティコミッションにおける具体的な実証プロジェクトや新たなプロジェクトの組成に向けたワーキンググループ活動などが進んでいます。また新産業につながる担い手づくりとして、スタートアップを次々に生み出す「スタートアップ・エコシステム」の構築に向けた取組として、市内での起業を志す首都圏在住の若者などを対象とした「起業家創出プログラム」、スタートアップ型の起業につながる意識の 醸成や構想から起業・成長までの一貫してサポートする「長野スタートアップ・スタジオ」プロジェクトなども行われています。

これらの取組の一環は報道でも目にするところであり、新産業、ひいては本市の未来を創造する取組に、おおいに期待するところであります。同時に、すぐに結果の出る取組ばかりではないため、なかなか市民に実感としては伝わりづらい部分があるのではないかとも感じております。

そこでまず、新産業創造に向けた取組について、本年度の主な成果についてお伺いします。

また、新年度予算のテーマは、『「未来へのチャレンジと変化の兆し」実現(実感)予算』とのことであり、「新産業創造へのチャレンジ」もその柱の一つとされています。新年度の新産業創造に向けた取組の方向性と主な内容について、市民がその変化の兆しをどのように感じることができるのか、という点も含めて、お伺い致します。

9 スポーツ産業推進室の役割について

次に、スポーツ産業推進室の役割について伺います。

令和5年度の機構改革におきまして、文化スポーツ振興部スポーツ課内に「スポーツ産業推進室」を設置すると説明をいただきました。

昨今、スポーツは、健康増進や健康寿命延伸につながる有効な手段やツールとしての位置づけに加え、スポーツイベントへの参加や観戦に伴い、長野市にお越しいただいた方々を市内の観光などにつなげる観光振興や、スポーツ観戦における入場券・チケットの販売などのチケッティング、ホームページやSNSなどによる情報発信など電子的な技術を積極的に取り入れた DX の推進など、様々な分野において産業を活性化し、スポーツを通じた地域活性化につながる可能性を秘めています。

長野市は、本年2月・3月には、1998 年の長野オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の開催から 25 年を迎えました。

大会開催を契機に「スポーツを軸としたまちづくり」を推進している本市において、さらにスポーツによる地域の活性化を図っていくことは、大変重要と考えます。

また、本市には、オリンピック・パラリンピックを契機とした有形無形の財産が、この 25年間レガシーとして継承され、4つの地域密着型プロスポーツチームがホームタウンとして活動しており、各チームと市では、令和4年4月から「ホームタウンNAGANOまちづくり連携推進ビジョン」をスタートさせ、今後、さらなる連携のステップアップが必要と思うところでございます。

このプロスポーツチームを含め、スポーツを核として市内の各種産業が 融合し、街が発展していくことについて、大いに期待をしたいところでございます。

そこで、新たに設置する「スポーツ産業推進室」について、設置の目的及びどのような役割を 担うのか伺います。

R5年3月定例会での代表質問③

徐々に気温も上がって、春が着実に来ているt実感しています。

長野市議会3月定例会においてワタシが行った代表質問を紹介していますが、本日は④~⑥になります。

以下質問原稿

4 放課後子どもプラン施設の将来展望について

放課後子ども総合プラン施設の将来展望について伺います。

令和4年2月に示された、改定版 長野市人口ビジョンによりますと、長野市の総人口は、1950年から1960年にかけて、約30万人で推移しておりましたが、その後徐々に増加し、2000年には約38.8万人とピークを迎(むか)え、以降現在まで、緩(ゆる)やかに減少を続けております。

また、1995年には、65歳以上の老年人口が、0歳から14歳までの年少人口を上回り、また将来に向けても、年少人口は減少を続けると推計されており、今後ますます少子化が進行していくと考えられます。

一方、長野市の放課後子ども総合プラン事業は、事業の実施場所として、独立した施設である「児童館」・「児童センター」と、小学校内施設である「子どもプラザ」がありますが、少子化で児童が減少することにより、小学校内には専用教室等として利用されない、いわゆる「余裕教室」が今後さらに増えてくると考えられます。

建設から40年近くが経過し、老朽化が進んでいる児童館・児童センターも多いことから、将来的には、こうした小学校の余裕教室など、学校施設を最大限に活用しながら事業を実施していくことが必要と考えられますが、プラン施設の将来の展望について、ご所見を伺います。

5 子どもの権利条例について

子どもの権利条例について伺います。

本市の子ども・子育て支援の柱となる「第二期 長野市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しが行われました。こども総合支援センター「あのえっと」に関する取組が明記されたほか、こども支援に関する近年の動向としては来年度のこども家庭庁の設置に加え、「こども基本法」の制定などについて触れておられます。

この「こども基本法」は、「児童の権利に関する条約」に掲げられた基本的な考え方が盛り込まれております。法の目的には「日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとる」ことが明記され、基本理念には、全てのこどもについて「基本的人権が尊重されること」、「意見を表明する機会・多様な社会活動に参画する機会の確保」、「年齢及び発達の程度に応じた意見の尊重や最善の利益が優先して考慮されること」などが示されています。本年4月には「こども基本法」が施行され、同時に子ども家庭庁が設置されることから、来年度はこども施策の新たなステージになることを期待するものであります。

さて一方、都道府県や市町村による「子どもの権利条例」を制定する動きがあります。2001年(平成13年)4月に施行された川崎市の「川崎市子どもの権利に関する条約」が先駆けとなり、県内では2013年(平成25年)に松本市が、2014年(平成26年)には長野県が条例を制定しているところであります。

本市におきましては、これまで市議会において条例制定に関する質問が何度かあったわけですが、市としては長野県条例に定められた救済機関を活用するなどして子どもの権利を守っていきたいとのご答弁でありました。

しかし、子どもを真ん中に据えた施策が展開されようとする中、国の抜本的な動きに呼応し、私ども、長野市議会として本市独自のこどもの権利に関する基本方針を定めていくことが必要なのではないかと思うところであります。理念条例ではなく、まちづくりの視点を含めた具体的な取組を明記する条例を制定するとなれば、多岐にわたる意見を盛り込むことが必要となりますことから、時間をかけた議論が必要になるものと思われます。

こども支援を重要施策と位置付ける荻原市長には私どもの意を汲んでいただき、市にも協力を仰ぎ、議会とタッグを組んで子どもの権利について一緒に考えていただければと思いますが、ご所見をお伺い致します。

6 2050年ゼロカーボン実現に向けた取組について

2050年ゼロカーボン実現に向けた取組について伺います。

2050年ゼロカーボン実現に向けた取組が強く求められている中、本市では昨年2月に、長野地域連携中枢都市圏の9市町村共同で、「ゼロカーボン宣言」を発出されました。また、同年4月には「脱炭素社会の構築」を基本目標の一つとする「第三次長野市環境基本計画」を策定(さくてい)し、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの利活用を推進するとともに、併せて森林資源が豊富な地域特性を活かした木質バイオマスエネルギーの活用促進、省エネルギー施策の推進、森林による二酸化炭素の吸収源としての機能確保など、各施策を展開することで温室効果ガスの実質ゼロを目指し取り組むこととされております。

先の9月市議会の補正予算により、電気自動車(EV)充電インフラ整備事業を実施し、次世代自動車の普及促進に向けた取組にも着手するなど、様々な施策に取り組まれており、市内における温室効果ガス排出量は減少傾向にあるとお聞きしておりますが、2050年の削減目標を達成するには、主要な排出元の一つである交通や家庭など地域における温室効果ガスの大幅な削減も重要となってきているところであります。

国は2050年ゼロカーボンの実現に向け、2030年までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策について「地域脱炭素ロードマップ」を令和3年6月に示し、国と地方の協働・共創による地域の脱炭素化に向けた施策を展開していくこととしています。

今後、脱炭素化を推進する上で、地域特性に応じた取組により再生可能エネルギー等の地域資源を最大限活用するとともに、地域内での経済循環、防災や暮らしの質の向上等、地域の課題をあわせて解決する取組が必要と考えます。

そこで伺います。

国の動向を踏まえ、更なる取組強化が必要と考えますが、これまでの取組状況と今後の取組について見解を伺います。

また、地域における市民や事業所などの継続した取組は不可欠であり、その取組を支援するような制度も重要と思いますが、具体的な施策について伺います。

長野市議会3月定例会においてワタシが行った代表質問を紹介していますが、本日は④~⑥になります。

以下質問原稿

4 放課後子どもプラン施設の将来展望について

放課後子ども総合プラン施設の将来展望について伺います。

令和4年2月に示された、改定版 長野市人口ビジョンによりますと、長野市の総人口は、1950年から1960年にかけて、約30万人で推移しておりましたが、その後徐々に増加し、2000年には約38.8万人とピークを迎(むか)え、以降現在まで、緩(ゆる)やかに減少を続けております。

また、1995年には、65歳以上の老年人口が、0歳から14歳までの年少人口を上回り、また将来に向けても、年少人口は減少を続けると推計されており、今後ますます少子化が進行していくと考えられます。

一方、長野市の放課後子ども総合プラン事業は、事業の実施場所として、独立した施設である「児童館」・「児童センター」と、小学校内施設である「子どもプラザ」がありますが、少子化で児童が減少することにより、小学校内には専用教室等として利用されない、いわゆる「余裕教室」が今後さらに増えてくると考えられます。

建設から40年近くが経過し、老朽化が進んでいる児童館・児童センターも多いことから、将来的には、こうした小学校の余裕教室など、学校施設を最大限に活用しながら事業を実施していくことが必要と考えられますが、プラン施設の将来の展望について、ご所見を伺います。

5 子どもの権利条例について

子どもの権利条例について伺います。

本市の子ども・子育て支援の柱となる「第二期 長野市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しが行われました。こども総合支援センター「あのえっと」に関する取組が明記されたほか、こども支援に関する近年の動向としては来年度のこども家庭庁の設置に加え、「こども基本法」の制定などについて触れておられます。

この「こども基本法」は、「児童の権利に関する条約」に掲げられた基本的な考え方が盛り込まれております。法の目的には「日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとる」ことが明記され、基本理念には、全てのこどもについて「基本的人権が尊重されること」、「意見を表明する機会・多様な社会活動に参画する機会の確保」、「年齢及び発達の程度に応じた意見の尊重や最善の利益が優先して考慮されること」などが示されています。本年4月には「こども基本法」が施行され、同時に子ども家庭庁が設置されることから、来年度はこども施策の新たなステージになることを期待するものであります。

さて一方、都道府県や市町村による「子どもの権利条例」を制定する動きがあります。2001年(平成13年)4月に施行された川崎市の「川崎市子どもの権利に関する条約」が先駆けとなり、県内では2013年(平成25年)に松本市が、2014年(平成26年)には長野県が条例を制定しているところであります。

本市におきましては、これまで市議会において条例制定に関する質問が何度かあったわけですが、市としては長野県条例に定められた救済機関を活用するなどして子どもの権利を守っていきたいとのご答弁でありました。

しかし、子どもを真ん中に据えた施策が展開されようとする中、国の抜本的な動きに呼応し、私ども、長野市議会として本市独自のこどもの権利に関する基本方針を定めていくことが必要なのではないかと思うところであります。理念条例ではなく、まちづくりの視点を含めた具体的な取組を明記する条例を制定するとなれば、多岐にわたる意見を盛り込むことが必要となりますことから、時間をかけた議論が必要になるものと思われます。

こども支援を重要施策と位置付ける荻原市長には私どもの意を汲んでいただき、市にも協力を仰ぎ、議会とタッグを組んで子どもの権利について一緒に考えていただければと思いますが、ご所見をお伺い致します。

6 2050年ゼロカーボン実現に向けた取組について

2050年ゼロカーボン実現に向けた取組について伺います。

2050年ゼロカーボン実現に向けた取組が強く求められている中、本市では昨年2月に、長野地域連携中枢都市圏の9市町村共同で、「ゼロカーボン宣言」を発出されました。また、同年4月には「脱炭素社会の構築」を基本目標の一つとする「第三次長野市環境基本計画」を策定(さくてい)し、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの利活用を推進するとともに、併せて森林資源が豊富な地域特性を活かした木質バイオマスエネルギーの活用促進、省エネルギー施策の推進、森林による二酸化炭素の吸収源としての機能確保など、各施策を展開することで温室効果ガスの実質ゼロを目指し取り組むこととされております。

先の9月市議会の補正予算により、電気自動車(EV)充電インフラ整備事業を実施し、次世代自動車の普及促進に向けた取組にも着手するなど、様々な施策に取り組まれており、市内における温室効果ガス排出量は減少傾向にあるとお聞きしておりますが、2050年の削減目標を達成するには、主要な排出元の一つである交通や家庭など地域における温室効果ガスの大幅な削減も重要となってきているところであります。

国は2050年ゼロカーボンの実現に向け、2030年までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策について「地域脱炭素ロードマップ」を令和3年6月に示し、国と地方の協働・共創による地域の脱炭素化に向けた施策を展開していくこととしています。

今後、脱炭素化を推進する上で、地域特性に応じた取組により再生可能エネルギー等の地域資源を最大限活用するとともに、地域内での経済循環、防災や暮らしの質の向上等、地域の課題をあわせて解決する取組が必要と考えます。

そこで伺います。

国の動向を踏まえ、更なる取組強化が必要と考えますが、これまでの取組状況と今後の取組について見解を伺います。

また、地域における市民や事業所などの継続した取組は不可欠であり、その取組を支援するような制度も重要と思いますが、具体的な施策について伺います。

R5年3月定例会での代表質問②

今議会で代表質問した項目の内、①~③までの質問内容をご紹介いたします。

以下質問原稿になります。

① 令和5年度予算案について

初めに、令和5年度予算案について伺います。

国は、3年前から続いてきた新型コロナウイルス感染症法上の位置付けを、季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げることを決めたことにより、今後、医療費の公費負担の見直しなどが想定され、新型コロナ対策は大きな転換点を迎えることとなります。

また、少子化についても、想定をはるかに上回る勢いで進んでおり、昨年の全国の出生数が統計開始以来初めて80万人を割り込むと見込まれ、その対策は待ったなしの状況であります。現在、国において、児童手当の支給対象者の見直しなど「異次元の少子化対策」が論議されており、今月末に、具体化に向けた政策のたたき台をまとめるとの報道があり、国の動向に留意していく必要があります。

さらに、原油価格・物価高騰への対応や東日本台風災害からの本格的な復興など、本市を取り巻く状況は大きく変化し、正に歴史の転換期を迎えています。

このような中、荻原市長は令和5年度予算編成に当たり、「新たなチャレンジに挑み、市民が変化の兆しを感じ取れる予算」を基本方針に据え、編成を進めてこられました。新年度予算案は、喫緊の課題や将来を見据えた施策を健全財政の維持に努めつつ事業化されており、また、我々新友会の予算要望に対しても多くの項目について反映していただき、高く評価するところであります。

本市は新年度、様々なチャレンジ施策に予算を重点配分し、中でも「子育て・教育・若者の活躍」、「新産業創造」、「地域経済・農業振興」、「スポーツの力」を政策の4本柱として位置付けておりますが、市長がこの新年度予算案に込められた思いと評価について伺います。

また、令和5年度予算案について、先ほど述べたような本市を取り巻く様々な重要課題がある中、どのような施策に重点配分したのか、さらに財政的側面から、本予算案をどう分析しているのか、財政部長の見解を伺います。

② 長野市地域防災計画と防災減災について

次に、長野市地域防災計画と防災減災について伺います。

過日、長野市防災会議において長野市地域防災計画と水防計画の改定が行われました。

今回の改定は令和元年東日本台風災害を経験してから、初めての全面的な改定であったこともあり、計画改定(案)に対するパブリックコメントでは、83件もの意見等が寄せられました。

これは、第五次長野市総合計画後期基本計画(案)のパブリックコメントに対して寄せられた意見等27件を大きく上回るものでした。

また、近年の世界的な異常気象や、国内でも頻発する自然災害の報道もあると思いますが、今年度のまちづくりアンケートの優先すべき施策について、防災・減災の推進が昨年度に続いて第1位となったことからも、市民の災害対策に対する関心や、防災力の向上に対する期待の高さが、改めて明らかになったものと感じています。

令和4年度は、8月に局所的な豪雨により、お一人が災害死となったことは誠に残念でありましたが、令和元年東日本台風災害以降、これまでに地震や大規模な洪水などは無く、災害からの復興も着実に進んでいると認識しています。

市においては、危機管理防災課が災害備蓄計画を改定し、充実強化に取り組むことや、新たな洪水ハザードマップの作成、総合防災情報システムの更改など、鋭意(えいい)取り組んでいるところですが、500ページを超える地域防災計画を拝見するにつけて、防災対策・減災対策は、市の組織全体に及ぶ取り組みであり、加えて市だけではなく、市民の皆様にも自らの災害リスクを理解していただき、防災・減災のための自助・共助に取組んでいただくことも必要だと思います。

そこで伺います。

まず、長野市防災会議の会長でもある荻原市長に、改定された地域防災計画を活かし、どのように防災・減災を推進して行かれるのか伺います。

また、危機管理防災監に、この度の地域防災計画の改定によって、長野市の防災・減災対策の何を、向上することができるのか、そして向上させるための課題や必要な取組は何か伺います。

③ 移住推進について

次に、移住推進について伺います。

本年1月30日に総務省が発表した2022年の住民基本台帳人口移動報告では、コロナ禍で進んだ地方回帰(かいき)のながれが薄れ(うすれ)、東京都への転入超過が再加速している結果となりました。

長野県に目を向けると、22年ぶりに3,112人の転入超過となり、移住情報誌などのアンケート結果では、移住先として長野県の人気や関心は依然として高く、これまでの県をはじめ、各市町村や関係者各位の取り組みを評価するものであります。

そうした一方で、長野市に目を向けると、残念ながら453人の転出超過という結果であり、県内市町村の転出者数としては最大規模でありました。

大事なことは、単年度の転出超過だけをみて、本市の移住推進を論じるのではなく、中長期にわたり、社会動態の動きをどう好転させていくかであり、これまで以上に移住の推進に力を入れていく必要があると考えております。

こうした社会動態に適切(てきせつ)に対応しようと、新年度の組織・機構改革では、現在企画課が所管している「移住業務」を、「移住推進課」を新設して取り組むことが示されました。

移住は人生の中でも大きな転機であり、仕事や住居、子育て環境などが変わるため、移住者に寄り添うきめ細かな対応が求められているところです。

市役所が率先して移住推進に取り組むことはもとより、関係者の協力と連携、地域ぐるみで移住者を迎(むか)えることも必要であります。

そこで、お伺い致します。

近年の本市の移住の状況を踏まえ、これまでの移住推進の取り組みをどのように評価しているのか。

移住推進課を新設する狙いは何か。また、これからどのような方針のもとに移住推進を展開していくのか。ご所見を伺います。

以下質問原稿になります。

① 令和5年度予算案について

初めに、令和5年度予算案について伺います。

国は、3年前から続いてきた新型コロナウイルス感染症法上の位置付けを、季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げることを決めたことにより、今後、医療費の公費負担の見直しなどが想定され、新型コロナ対策は大きな転換点を迎えることとなります。

また、少子化についても、想定をはるかに上回る勢いで進んでおり、昨年の全国の出生数が統計開始以来初めて80万人を割り込むと見込まれ、その対策は待ったなしの状況であります。現在、国において、児童手当の支給対象者の見直しなど「異次元の少子化対策」が論議されており、今月末に、具体化に向けた政策のたたき台をまとめるとの報道があり、国の動向に留意していく必要があります。

さらに、原油価格・物価高騰への対応や東日本台風災害からの本格的な復興など、本市を取り巻く状況は大きく変化し、正に歴史の転換期を迎えています。

このような中、荻原市長は令和5年度予算編成に当たり、「新たなチャレンジに挑み、市民が変化の兆しを感じ取れる予算」を基本方針に据え、編成を進めてこられました。新年度予算案は、喫緊の課題や将来を見据えた施策を健全財政の維持に努めつつ事業化されており、また、我々新友会の予算要望に対しても多くの項目について反映していただき、高く評価するところであります。

本市は新年度、様々なチャレンジ施策に予算を重点配分し、中でも「子育て・教育・若者の活躍」、「新産業創造」、「地域経済・農業振興」、「スポーツの力」を政策の4本柱として位置付けておりますが、市長がこの新年度予算案に込められた思いと評価について伺います。

また、令和5年度予算案について、先ほど述べたような本市を取り巻く様々な重要課題がある中、どのような施策に重点配分したのか、さらに財政的側面から、本予算案をどう分析しているのか、財政部長の見解を伺います。

② 長野市地域防災計画と防災減災について

次に、長野市地域防災計画と防災減災について伺います。

過日、長野市防災会議において長野市地域防災計画と水防計画の改定が行われました。

今回の改定は令和元年東日本台風災害を経験してから、初めての全面的な改定であったこともあり、計画改定(案)に対するパブリックコメントでは、83件もの意見等が寄せられました。

これは、第五次長野市総合計画後期基本計画(案)のパブリックコメントに対して寄せられた意見等27件を大きく上回るものでした。

また、近年の世界的な異常気象や、国内でも頻発する自然災害の報道もあると思いますが、今年度のまちづくりアンケートの優先すべき施策について、防災・減災の推進が昨年度に続いて第1位となったことからも、市民の災害対策に対する関心や、防災力の向上に対する期待の高さが、改めて明らかになったものと感じています。

令和4年度は、8月に局所的な豪雨により、お一人が災害死となったことは誠に残念でありましたが、令和元年東日本台風災害以降、これまでに地震や大規模な洪水などは無く、災害からの復興も着実に進んでいると認識しています。

市においては、危機管理防災課が災害備蓄計画を改定し、充実強化に取り組むことや、新たな洪水ハザードマップの作成、総合防災情報システムの更改など、鋭意(えいい)取り組んでいるところですが、500ページを超える地域防災計画を拝見するにつけて、防災対策・減災対策は、市の組織全体に及ぶ取り組みであり、加えて市だけではなく、市民の皆様にも自らの災害リスクを理解していただき、防災・減災のための自助・共助に取組んでいただくことも必要だと思います。

そこで伺います。

まず、長野市防災会議の会長でもある荻原市長に、改定された地域防災計画を活かし、どのように防災・減災を推進して行かれるのか伺います。

また、危機管理防災監に、この度の地域防災計画の改定によって、長野市の防災・減災対策の何を、向上することができるのか、そして向上させるための課題や必要な取組は何か伺います。

③ 移住推進について

次に、移住推進について伺います。

本年1月30日に総務省が発表した2022年の住民基本台帳人口移動報告では、コロナ禍で進んだ地方回帰(かいき)のながれが薄れ(うすれ)、東京都への転入超過が再加速している結果となりました。

長野県に目を向けると、22年ぶりに3,112人の転入超過となり、移住情報誌などのアンケート結果では、移住先として長野県の人気や関心は依然として高く、これまでの県をはじめ、各市町村や関係者各位の取り組みを評価するものであります。

そうした一方で、長野市に目を向けると、残念ながら453人の転出超過という結果であり、県内市町村の転出者数としては最大規模でありました。

大事なことは、単年度の転出超過だけをみて、本市の移住推進を論じるのではなく、中長期にわたり、社会動態の動きをどう好転させていくかであり、これまで以上に移住の推進に力を入れていく必要があると考えております。

こうした社会動態に適切(てきせつ)に対応しようと、新年度の組織・機構改革では、現在企画課が所管している「移住業務」を、「移住推進課」を新設して取り組むことが示されました。

移住は人生の中でも大きな転機であり、仕事や住居、子育て環境などが変わるため、移住者に寄り添うきめ細かな対応が求められているところです。

市役所が率先して移住推進に取り組むことはもとより、関係者の協力と連携、地域ぐるみで移住者を迎(むか)えることも必要であります。

そこで、お伺い致します。

近年の本市の移住の状況を踏まえ、これまでの移住推進の取り組みをどのように評価しているのか。

移住推進課を新設する狙いは何か。また、これからどのような方針のもとに移住推進を展開していくのか。ご所見を伺います。

R5年3月定例会での代表質問①

長野市議会R5年3月定例会において、議員からの質問の機会があるわけですが、この度、会派の代表として質問することになりました。

(これを代表質問と言います。)

今回質問した項目は以下の15項目です。

1 令和5年度予算案について

2 長野市地域防災計画と防災減災について

3 移住推進について

4 放課後子どもプラン施設の将来展望について

5 子どもの権利条例について

6 2050年ゼロカーボン実現に向けた取組について

7 商店街等への支援について

8 新産業創造に係る本年度の成果と新年度の取組について

9 スポーツ産業推進室の役割について

10 農業振興について

11 中心市街地の現状ともんぜんぷら座敷地利活用の検討状況について

12 青木島遊園地について

13 新たな教育支援センターについて

14 長野市版 新しい水泳学習について

15 水道老朽管の現状と対策及び長寿命管採用の取組について

また動画配信もしたいと思いますが、徐々に質問内容をアップして行きます。

(これを代表質問と言います。)

今回質問した項目は以下の15項目です。

1 令和5年度予算案について

2 長野市地域防災計画と防災減災について

3 移住推進について

4 放課後子どもプラン施設の将来展望について

5 子どもの権利条例について

6 2050年ゼロカーボン実現に向けた取組について

7 商店街等への支援について

8 新産業創造に係る本年度の成果と新年度の取組について

9 スポーツ産業推進室の役割について

10 農業振興について

11 中心市街地の現状ともんぜんぷら座敷地利活用の検討状況について

12 青木島遊園地について

13 新たな教育支援センターについて

14 長野市版 新しい水泳学習について

15 水道老朽管の現状と対策及び長寿命管採用の取組について

また動画配信もしたいと思いますが、徐々に質問内容をアップして行きます。

長野市消防職員意見発表会に

「長野市消防職員意見発表会」の審査員として参加してきました。

これは毎年消防行政の充実強化と職員の資質向上を目的に、若手職員を対象とした消防、防災に関する意見発表会になります。

一次審査を勝ち上がった10名が二次審査の発表となりました。

【発表テーマ】

・消防分野におけるDXの推進

・バズる広報活動!

・VR救急講習

・Fast Reportシステム

・見える119番通報に寄せる期待

・備えておきましょう、心と持ち物を。

・記憶に残る広報

・マイポータブル緊急システムFアラート

・ウィークタイズ〜弱いつながりが生むイノベーション〜

・車にもう一つの目を

以上10名。

皆さん素晴らしかったです。

これを長野市行政に活かせる様に考えていきたいと思いました。

最後に総務委員長として講評をさせていただきました。

#長野市消防局

#安心安全なまちづくり

#長野市議会議員

#デジタルトランスフォンメーション

#行政DX

#最後は人

これは毎年消防行政の充実強化と職員の資質向上を目的に、若手職員を対象とした消防、防災に関する意見発表会になります。

一次審査を勝ち上がった10名が二次審査の発表となりました。

【発表テーマ】

・消防分野におけるDXの推進

・バズる広報活動!

・VR救急講習

・Fast Reportシステム

・見える119番通報に寄せる期待

・備えておきましょう、心と持ち物を。

・記憶に残る広報

・マイポータブル緊急システムFアラート

・ウィークタイズ〜弱いつながりが生むイノベーション〜

・車にもう一つの目を

以上10名。

皆さん素晴らしかったです。

これを長野市行政に活かせる様に考えていきたいと思いました。

最後に総務委員長として講評をさせていただきました。

#長野市消防局

#安心安全なまちづくり

#長野市議会議員

#デジタルトランスフォンメーション

#行政DX

#最後は人

長野市消防職員意見発表会に

「長野市消防職員意見発表会」の審査員として参加してきました。

これは毎年消防行政の充実強化と職員の資質向上を目的に、若手職員を対象とした消防、防災に関する意見発表会になります。

一次審査を勝ち上がった10名が二次審査の発表となりました。

【発表テーマ】

・消防分野におけるDXの推進

・バズる広報活動!

・VR救急講習

・Fast Reportシステム

・見える119番通報に寄せる期待

・備えておきましょう、心と持ち物を。

・記憶に残る広報

・マイポータブル緊急システムFアラート

・ウィークタイズ〜弱いつながりが生むイノベーション〜

・車にもう一つの目を

以上10名。

皆さん素晴らしかったです。

これを長野市行政に活かせる様に考えていきたいと思いました。

最後に総務委員長として講評をさせていただきました。

#長野市消防局

#安心安全なまちづくり

#長野市議会議員

#デジタルトランスフォンメーション

#行政DX

#最後は人

これは毎年消防行政の充実強化と職員の資質向上を目的に、若手職員を対象とした消防、防災に関する意見発表会になります。

一次審査を勝ち上がった10名が二次審査の発表となりました。

【発表テーマ】

・消防分野におけるDXの推進

・バズる広報活動!

・VR救急講習

・Fast Reportシステム

・見える119番通報に寄せる期待

・備えておきましょう、心と持ち物を。

・記憶に残る広報

・マイポータブル緊急システムFアラート

・ウィークタイズ〜弱いつながりが生むイノベーション〜

・車にもう一つの目を

以上10名。

皆さん素晴らしかったです。

これを長野市行政に活かせる様に考えていきたいと思いました。

最後に総務委員長として講評をさせていただきました。

#長野市消防局

#安心安全なまちづくり

#長野市議会議員

#デジタルトランスフォンメーション

#行政DX

#最後は人

NAGANOパラ☆スポーツデー

長野市 #ホワイトリングで「 #NAGANOパラ☆スポーツデー 」が行われ、お手伝いに参加して来ました。

年齢や性別、障がいのある人もない人も共に気軽に楽しめる #パラスポーツのイベントです。

参加者の中には、吉本芸人の #もう中学生 、#スカチャン 、#ゆでたかの さんらが応援に来てくれました。

2028年には長野県で開催される #全国障害者スポーツ大会 に向けて関心を高めていきたいです。

年齢や性別、障がいのある人もない人も共に気軽に楽しめる #パラスポーツのイベントです。

参加者の中には、吉本芸人の #もう中学生 、#スカチャン 、#ゆでたかの さんらが応援に来てくれました。

2028年には長野県で開催される #全国障害者スポーツ大会 に向けて関心を高めていきたいです。

趣(おもむき)か安全か

たまたま通りましたら、善光寺表参道の中央通りで維持課の職員が補修をしていました。

石畳道路の目地が痛んで隙間が生まれたりしており、ガタガタ音がするとの事でモルタルと砂を混ぜて埋めていました。

路線バスも多く通るこの道は景観重視の石畳では大変負荷がかかり壊れやすく、趣ある石畳は善光寺表参道らしく風情を感じますが、修繕維持費がかかり、実に悩ましいところです。

どちらがいいのか、市民の声をしっかり聞いていく必要があるかも知れません。

石畳道路の目地が痛んで隙間が生まれたりしており、ガタガタ音がするとの事でモルタルと砂を混ぜて埋めていました。

路線バスも多く通るこの道は景観重視の石畳では大変負荷がかかり壊れやすく、趣ある石畳は善光寺表参道らしく風情を感じますが、修繕維持費がかかり、実に悩ましいところです。

どちらがいいのか、市民の声をしっかり聞いていく必要があるかも知れません。

後町ホール

第三地区のペタンク大会に参加。

いつもは鍋屋田小学校体育館で行われていましたが、工事のため使用ができず、今回は中部公民館 後町ホールで行われました。

初めて入った住民も多く(実はワタシも初めて)、きれいな会場に楽しんでペタンクをしていました。

今後は公共施設マネジメントに則り、こうした公共施設は増えることはなかなか難しい中、有効利用をしながら維持をしていきたいと考えます。

いつもは鍋屋田小学校体育館で行われていましたが、工事のため使用ができず、今回は中部公民館 後町ホールで行われました。

初めて入った住民も多く(実はワタシも初めて)、きれいな会場に楽しんでペタンクをしていました。

今後は公共施設マネジメントに則り、こうした公共施設は増えることはなかなか難しい中、有効利用をしながら維持をしていきたいと考えます。

各地区の住民要望を調査

三輪地区の土木要望調査に同行。

上宇木→下宇木→相ノ木東→相ノ木西→城東→本郷→返目と各区を回り、区長さんらから要望事項を伺ってきました。

来年度の予算に組み込めるか、本当に必要か、優先順位をどのようにするかなどを判断しますので、要望が全て叶うとは限りません。

住民のお気持ちはよくわかりますが、市政は様々なバランスも大事になってきます。

#これからの長野市

#20年先を見据えて

#限りある財源

#公正な判断を

上宇木→下宇木→相ノ木東→相ノ木西→城東→本郷→返目と各区を回り、区長さんらから要望事項を伺ってきました。

来年度の予算に組み込めるか、本当に必要か、優先順位をどのようにするかなどを判断しますので、要望が全て叶うとは限りません。

住民のお気持ちはよくわかりますが、市政は様々なバランスも大事になってきます。

#これからの長野市

#20年先を見据えて

#限りある財源

#公正な判断を

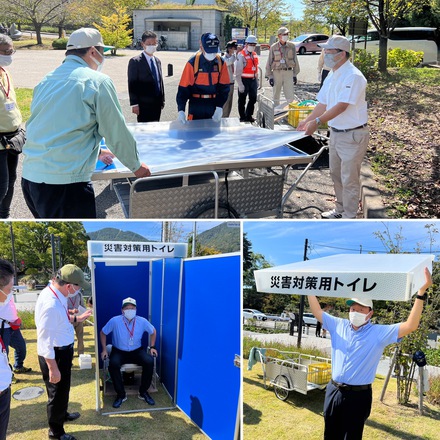

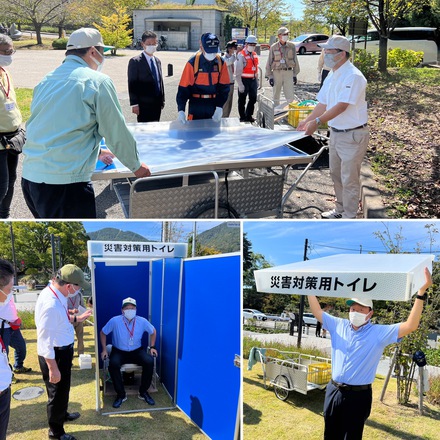

第二地区の防災訓練に参加

第二地区の防災訓練に参加してきました。

この地区は地附山地滑り災害を受けた地区がありますし、ゲリラ豪雨は地下浸透がしづらい市街地は大変危険です。

前半の部は城山公民館で信州大学出前講座「土砂災害を回避し、賢く生き残るための方法論序説」が行われ、後半は城山公園ふれあい広場で、かまどベンチ炊き出し訓練、マンホールトイレの設営などを体験。

いつ起こるかわからない災害は、常に備えていかなければ本当に必要な時に発揮出来ません。

皆さんのお近くの公共施設には、災害時にどう使えるのかなど、改めて調べてみませんか。

#第二地区

#長野市

#長野市議会議員

#北沢てつや

#城山公園

#災害は突然

#備えよ常に

この地区は地附山地滑り災害を受けた地区がありますし、ゲリラ豪雨は地下浸透がしづらい市街地は大変危険です。

前半の部は城山公民館で信州大学出前講座「土砂災害を回避し、賢く生き残るための方法論序説」が行われ、後半は城山公園ふれあい広場で、かまどベンチ炊き出し訓練、マンホールトイレの設営などを体験。

いつ起こるかわからない災害は、常に備えていかなければ本当に必要な時に発揮出来ません。

皆さんのお近くの公共施設には、災害時にどう使えるのかなど、改めて調べてみませんか。

#第二地区

#長野市

#長野市議会議員

#北沢てつや

#城山公園

#災害は突然

#備えよ常に

やっぱり投票しないと

いよいよ本日は参議院議員選挙の投票日です。

民衆主義国家と言われる日本では、政治参加は平等に行われており、投票はその権利として認められています。

男女不平等なんて言ってますけど、決してそんなことはないんです。

(参加しやすい環境になっているかは進化中)

「投票に行かなきゃ変わらない」「投票に行って変えよう」なんて変化を求めるキャッチーな言葉で投票を促すけど、本当は「今の社会のままでいい」も「大きな変化を求めない」皆さんも投票に行かなければ今の平和な生活を維持できません。

是非とも守ることも意思表示が必要です。

必ず投票に行きましょう。

民衆主義国家と言われる日本では、政治参加は平等に行われており、投票はその権利として認められています。

男女不平等なんて言ってますけど、決してそんなことはないんです。

(参加しやすい環境になっているかは進化中)

「投票に行かなきゃ変わらない」「投票に行って変えよう」なんて変化を求めるキャッチーな言葉で投票を促すけど、本当は「今の社会のままでいい」も「大きな変化を求めない」皆さんも投票に行かなければ今の平和な生活を維持できません。

是非とも守ることも意思表示が必要です。

必ず投票に行きましょう。

交差点改良工事と信号機設置

県立リハビリテーションセンター、障害者福祉センターサンアップル近くの交差点に新しく信号機が設置されました。

ここは古里地区の下駒沢、長沼地区の大町、穂保の境目にあたり、北側には北部工業団地が存在しており、入り口にもなります。

ここは古里地区の下駒沢、長沼地区の大町、穂保の境目にあたり、北側には北部工業団地が存在しており、入り口にもなります。

以前より搬入トラックなどの大型車両が多く通るため、事故の危険性が高いと言われている場所で、地元の皆さんからも安全な交差点にして欲しいとの要望のもと、交差点付近の拡幅工事を行い、信号機が設置されました。

以前より搬入トラックなどの大型車両が多く通るため、事故の危険性が高いと言われている場所で、地元の皆さんからも安全な交差点にして欲しいとの要望のもと、交差点付近の拡幅工事を行い、信号機が設置されました。

今日は試験点灯がされて、確認後、正式稼働となります。

地域の皆さんのご要望に応えられたと感じていますが、これからもしっかりと声を聞いていきたいと思います。

ここは古里地区の下駒沢、長沼地区の大町、穂保の境目にあたり、北側には北部工業団地が存在しており、入り口にもなります。

ここは古里地区の下駒沢、長沼地区の大町、穂保の境目にあたり、北側には北部工業団地が存在しており、入り口にもなります。 以前より搬入トラックなどの大型車両が多く通るため、事故の危険性が高いと言われている場所で、地元の皆さんからも安全な交差点にして欲しいとの要望のもと、交差点付近の拡幅工事を行い、信号機が設置されました。

以前より搬入トラックなどの大型車両が多く通るため、事故の危険性が高いと言われている場所で、地元の皆さんからも安全な交差点にして欲しいとの要望のもと、交差点付近の拡幅工事を行い、信号機が設置されました。今日は試験点灯がされて、確認後、正式稼働となります。

地域の皆さんのご要望に応えられたと感じていますが、これからもしっかりと声を聞いていきたいと思います。

「コンパクトシティ構想」とは絵に描いた餅なのか

コロナ感染症が日本で広まってから2年が経過し、第6波はまさに寄せて返す波のように徐々に大きくなり、長野県でもまん延防止等重点措置の適用がなされ、長野市でも20時を過ぎると人影もまばらになってしまう現状でした。

ようやくこの措置も本日(3/6)で終わるようになりますが、未だ収束とはいえない現状の中、我々は市内経済にも目を向けながら活動をしていく事が重要となります。

さて現在、長野市議会3月定例会会期中です。

先日、一般質問の場をいただき、市行政に対して質問を行いましたので、その内容をこちらにアップさせて頂きます。

行政側の答弁はまた、改めて載せていきます。

以下、質問文になります。

【質問①】

コンパクトシティ構想の推進についてお伺いします。

平成26年度に「立地適正化計画制度」が創設され、平成29年3月には「長野市立地適正化計画」が策定されました。

昨年11月には本計画の改訂案が出され、「市街化区域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め一定規模の行為を行う事業者へ届け出を義務付けるもの」とし、駅などの拠点を中心によりコンパクトなまちづくりを推進するとしております。

今年度は数値目標の見直しの年と聞いております。

「長野市立地適正化計画」策定からの約5年間の実績はどうであったのか教えてください。

合わせて、改定案では評価指標として都市機能誘導に関する数値目標を掲げることとしておりますが、数値目標達成のためにどのような策を考えているのか教えてください。

↑↑(参考)国道交通省が示した居住誘導のイメージ↑↑

こうした居住誘導には拠点地域内の空き家活用が有効になってくると感じております。

現在、本市では「長野市空き家等対策計画」に基づき、周辺住民に悪影響のある、いわゆる危険空き家に対し、指導をすることで適正管理や利活用の促進する取り組みをする「空き家対策室」が設けられております。

更に空き家バンク登録制度などもあるわけですが、長野市空き家バンクを覗いてみますと物件数は全61件(2/24現在)。

担当課は人口増推進課ですので、現在都会にお住まいで、程よい田舎暮らしをしたい方をターゲットにしているサイトだと見て取れますし、現に物件も9割近くが中山間地域の中古住宅となっておりました。

2/12の日本経済新聞の記事では、空き家問題打開への増税策として、神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、宅地の税優遇を見直す自治体が出てきたことを伝えていました。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。

空き家対策を進める上で、庁内でどのような連携を図り役割分担しているのか伺います。

合わせて、長野市における空き家問題打開への増税策として、優遇措置軽減の導入の可能性についてお伺いします。

人口減少社会を迎えた今日、コンパクトシティの考え方は、まちづくりを進めるうえでの大事な視点であり、都市インフラへの集中的な投資とともに空き家の利活用を積極的に進めるべきであります。

そこで市長にお尋ねします。市長は、任期中に、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を推し進めていく必要性をどのように感じておられるのか。

また、人口減少が進み、社会経済情勢が変化する中で、どの程度のスピード感で取り組む必要があると見通しているのか、お考えをお聞かせください。

ようやくこの措置も本日(3/6)で終わるようになりますが、未だ収束とはいえない現状の中、我々は市内経済にも目を向けながら活動をしていく事が重要となります。

さて現在、長野市議会3月定例会会期中です。

先日、一般質問の場をいただき、市行政に対して質問を行いましたので、その内容をこちらにアップさせて頂きます。

行政側の答弁はまた、改めて載せていきます。

以下、質問文になります。

【質問①】

コンパクトシティ構想の推進についてお伺いします。

平成26年度に「立地適正化計画制度」が創設され、平成29年3月には「長野市立地適正化計画」が策定されました。

昨年11月には本計画の改訂案が出され、「市街化区域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め一定規模の行為を行う事業者へ届け出を義務付けるもの」とし、駅などの拠点を中心によりコンパクトなまちづくりを推進するとしております。

今年度は数値目標の見直しの年と聞いております。

「長野市立地適正化計画」策定からの約5年間の実績はどうであったのか教えてください。

合わせて、改定案では評価指標として都市機能誘導に関する数値目標を掲げることとしておりますが、数値目標達成のためにどのような策を考えているのか教えてください。

↑↑(参考)国道交通省が示した居住誘導のイメージ↑↑

こうした居住誘導には拠点地域内の空き家活用が有効になってくると感じております。

現在、本市では「長野市空き家等対策計画」に基づき、周辺住民に悪影響のある、いわゆる危険空き家に対し、指導をすることで適正管理や利活用の促進する取り組みをする「空き家対策室」が設けられております。

更に空き家バンク登録制度などもあるわけですが、長野市空き家バンクを覗いてみますと物件数は全61件(2/24現在)。

担当課は人口増推進課ですので、現在都会にお住まいで、程よい田舎暮らしをしたい方をターゲットにしているサイトだと見て取れますし、現に物件も9割近くが中山間地域の中古住宅となっておりました。

2/12の日本経済新聞の記事では、空き家問題打開への増税策として、神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、宅地の税優遇を見直す自治体が出てきたことを伝えていました。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。空き家対策を進める上で、庁内でどのような連携を図り役割分担しているのか伺います。

合わせて、長野市における空き家問題打開への増税策として、優遇措置軽減の導入の可能性についてお伺いします。

人口減少社会を迎えた今日、コンパクトシティの考え方は、まちづくりを進めるうえでの大事な視点であり、都市インフラへの集中的な投資とともに空き家の利活用を積極的に進めるべきであります。

そこで市長にお尋ねします。市長は、任期中に、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を推し進めていく必要性をどのように感じておられるのか。

また、人口減少が進み、社会経済情勢が変化する中で、どの程度のスピード感で取り組む必要があると見通しているのか、お考えをお聞かせください。

災害公営住宅美濃和田団地整備事業

豊野に完成した、災害公営住宅美濃和田団地が完成引き渡しがされ、12月1日から入居が始まる前に施設見学をさせて頂きました。

鉄筋コンクリート造4階建てで、1DK、2DK、2LDK、3DKの各間取り全73戸あり、台風災害にあわれ、自力で住まいの再建が困難な被災者が安定した生活を取り戻せるよう造られました。

3年間はこの使用目的で、それを過ぎますと通常の市営住宅となる予定です。

まずは生活再建に全力を注いでもらいたいです。

#長沼

#令和元年東日本台風

#災害公営住宅

#公募型プロポーザル方式

#長野市

#住宅課

地域(住民)による避難所体験

長野市第三地区、柳街自主防災会が主催の「柳町ふれあい避難所体験」に参加してきました。

児童センターからの避難訓練、消火器を使った消火訓練、避難所表示桐谷簡易トイレを設置しての避難所体験、すいとん作りや非常食の試食を兼ねた炊き出し訓練などいざと言うときの様々な訓練、体験をしてきました。

大勢の住民が参加しての訓練・体験になり、本当に素晴らしい企画でした。

お手伝い頂いた、市危機管理防災課、鶴賀消防局の職員にも感謝します。

#避難訓練

#長野市

#台風災害

#備えよ常に

#自助共助公助

#避難所

児童センターからの避難訓練、消火器を使った消火訓練、避難所表示桐谷簡易トイレを設置しての避難所体験、すいとん作りや非常食の試食を兼ねた炊き出し訓練などいざと言うときの様々な訓練、体験をしてきました。

大勢の住民が参加しての訓練・体験になり、本当に素晴らしい企画でした。

お手伝い頂いた、市危機管理防災課、鶴賀消防局の職員にも感謝します。

#避難訓練

#長野市

#台風災害

#備えよ常に

#自助共助公助

#避難所

長野市犯罪被害者等支援条例制定を目指して

長野県弁護士会の市民シンポジウム「長野県のすべての市町村に犯罪被害者等支援条例を〜安心して暮らせる地域社会のために〜」に招かれ参加してきました。

2020年5月に坂城町で発生した殺人事件の被害者遺族にお越しいただき、被害者なのに受けた誹謗中傷、公的支援の不都合さなどを、お聞きして、守られるべきものは?と考えさせられました。

現在、長野県ではこうした被害状況を受け、長野県犯罪被害者等支援条例の制定に向けて、今年に入り計3回の検討部会が行われているそうです。

(5月、7月、9月と開催)

長野市でもこうした犯罪被害者を支えるべく、県と歩調を合わせて条例制定が必要と感じた次第です。

2020年5月に坂城町で発生した殺人事件の被害者遺族にお越しいただき、被害者なのに受けた誹謗中傷、公的支援の不都合さなどを、お聞きして、守られるべきものは?と考えさせられました。

現在、長野県ではこうした被害状況を受け、長野県犯罪被害者等支援条例の制定に向けて、今年に入り計3回の検討部会が行われているそうです。

(5月、7月、9月と開催)

長野市でもこうした犯罪被害者を支えるべく、県と歩調を合わせて条例制定が必要と感じた次第です。