桜の木を抜根すること

若槻地区 若槻団地 にあります、児童公園。

春先に地元の方々から「桜が成長し過ぎて壁を壊している。危険なので何とかして欲しい」との依頼を受け、区長などと話し合い、桜を抜根することに。

通学路でもあるので、擁壁もしっかりと補修で対応するようにとのお話でしたが、抜根が終わり、来週には擁壁補修へと入ります。

春の名所となっていた公園で、桜が抜かれたのは残念ですが、子供たち(住民)の安全を最優先しようとの声に理解していただきました。

#長野市民の声を活かす

#まずは現場に出向く

#見てみないとわからない

#これからの長野市を考える

#居場所づくり

春先に地元の方々から「桜が成長し過ぎて壁を壊している。危険なので何とかして欲しい」との依頼を受け、区長などと話し合い、桜を抜根することに。

通学路でもあるので、擁壁もしっかりと補修で対応するようにとのお話でしたが、抜根が終わり、来週には擁壁補修へと入ります。

春の名所となっていた公園で、桜が抜かれたのは残念ですが、子供たち(住民)の安全を最優先しようとの声に理解していただきました。

#長野市民の声を活かす

#まずは現場に出向く

#見てみないとわからない

#これからの長野市を考える

#居場所づくり

新たな任期がスタート

皆さまのご支援により、4期目の活動をさせていただいております。

自分の意としていない事柄もありますが、それらも受け止めながら市政に全力で注いでいこうと思っています。

議員生活としては10年。

この度、1年の任期で副議長の職をあずかることとなりました。

まだまだ力不足ではありますが、市民の声が反映されるような議会に努めてまいりたいと思っております。

これからも変わらぬご指導、ご意見を頂ければと思います。

自分の意としていない事柄もありますが、それらも受け止めながら市政に全力で注いでいこうと思っています。

議員生活としては10年。

この度、1年の任期で副議長の職をあずかることとなりました。

まだまだ力不足ではありますが、市民の声が反映されるような議会に努めてまいりたいと思っております。

これからも変わらぬご指導、ご意見を頂ければと思います。

趣(おもむき)か安全か

たまたま通りましたら、善光寺表参道の中央通りで維持課の職員が補修をしていました。

石畳道路の目地が痛んで隙間が生まれたりしており、ガタガタ音がするとの事でモルタルと砂を混ぜて埋めていました。

路線バスも多く通るこの道は景観重視の石畳では大変負荷がかかり壊れやすく、趣ある石畳は善光寺表参道らしく風情を感じますが、修繕維持費がかかり、実に悩ましいところです。

どちらがいいのか、市民の声をしっかり聞いていく必要があるかも知れません。

石畳道路の目地が痛んで隙間が生まれたりしており、ガタガタ音がするとの事でモルタルと砂を混ぜて埋めていました。

路線バスも多く通るこの道は景観重視の石畳では大変負荷がかかり壊れやすく、趣ある石畳は善光寺表参道らしく風情を感じますが、修繕維持費がかかり、実に悩ましいところです。

どちらがいいのか、市民の声をしっかり聞いていく必要があるかも知れません。

「コンパクトシティ構想」とは絵に描いた餅なのか

コロナ感染症が日本で広まってから2年が経過し、第6波はまさに寄せて返す波のように徐々に大きくなり、長野県でもまん延防止等重点措置の適用がなされ、長野市でも20時を過ぎると人影もまばらになってしまう現状でした。

ようやくこの措置も本日(3/6)で終わるようになりますが、未だ収束とはいえない現状の中、我々は市内経済にも目を向けながら活動をしていく事が重要となります。

さて現在、長野市議会3月定例会会期中です。

先日、一般質問の場をいただき、市行政に対して質問を行いましたので、その内容をこちらにアップさせて頂きます。

行政側の答弁はまた、改めて載せていきます。

以下、質問文になります。

【質問①】

コンパクトシティ構想の推進についてお伺いします。

平成26年度に「立地適正化計画制度」が創設され、平成29年3月には「長野市立地適正化計画」が策定されました。

昨年11月には本計画の改訂案が出され、「市街化区域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め一定規模の行為を行う事業者へ届け出を義務付けるもの」とし、駅などの拠点を中心によりコンパクトなまちづくりを推進するとしております。

今年度は数値目標の見直しの年と聞いております。

「長野市立地適正化計画」策定からの約5年間の実績はどうであったのか教えてください。

合わせて、改定案では評価指標として都市機能誘導に関する数値目標を掲げることとしておりますが、数値目標達成のためにどのような策を考えているのか教えてください。

↑↑(参考)国道交通省が示した居住誘導のイメージ↑↑

こうした居住誘導には拠点地域内の空き家活用が有効になってくると感じております。

現在、本市では「長野市空き家等対策計画」に基づき、周辺住民に悪影響のある、いわゆる危険空き家に対し、指導をすることで適正管理や利活用の促進する取り組みをする「空き家対策室」が設けられております。

更に空き家バンク登録制度などもあるわけですが、長野市空き家バンクを覗いてみますと物件数は全61件(2/24現在)。

担当課は人口増推進課ですので、現在都会にお住まいで、程よい田舎暮らしをしたい方をターゲットにしているサイトだと見て取れますし、現に物件も9割近くが中山間地域の中古住宅となっておりました。

2/12の日本経済新聞の記事では、空き家問題打開への増税策として、神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、宅地の税優遇を見直す自治体が出てきたことを伝えていました。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。

空き家対策を進める上で、庁内でどのような連携を図り役割分担しているのか伺います。

合わせて、長野市における空き家問題打開への増税策として、優遇措置軽減の導入の可能性についてお伺いします。

人口減少社会を迎えた今日、コンパクトシティの考え方は、まちづくりを進めるうえでの大事な視点であり、都市インフラへの集中的な投資とともに空き家の利活用を積極的に進めるべきであります。

そこで市長にお尋ねします。市長は、任期中に、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を推し進めていく必要性をどのように感じておられるのか。

また、人口減少が進み、社会経済情勢が変化する中で、どの程度のスピード感で取り組む必要があると見通しているのか、お考えをお聞かせください。

ようやくこの措置も本日(3/6)で終わるようになりますが、未だ収束とはいえない現状の中、我々は市内経済にも目を向けながら活動をしていく事が重要となります。

さて現在、長野市議会3月定例会会期中です。

先日、一般質問の場をいただき、市行政に対して質問を行いましたので、その内容をこちらにアップさせて頂きます。

行政側の答弁はまた、改めて載せていきます。

以下、質問文になります。

【質問①】

コンパクトシティ構想の推進についてお伺いします。

平成26年度に「立地適正化計画制度」が創設され、平成29年3月には「長野市立地適正化計画」が策定されました。

昨年11月には本計画の改訂案が出され、「市街化区域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め一定規模の行為を行う事業者へ届け出を義務付けるもの」とし、駅などの拠点を中心によりコンパクトなまちづくりを推進するとしております。

今年度は数値目標の見直しの年と聞いております。

「長野市立地適正化計画」策定からの約5年間の実績はどうであったのか教えてください。

合わせて、改定案では評価指標として都市機能誘導に関する数値目標を掲げることとしておりますが、数値目標達成のためにどのような策を考えているのか教えてください。

↑↑(参考)国道交通省が示した居住誘導のイメージ↑↑

こうした居住誘導には拠点地域内の空き家活用が有効になってくると感じております。

現在、本市では「長野市空き家等対策計画」に基づき、周辺住民に悪影響のある、いわゆる危険空き家に対し、指導をすることで適正管理や利活用の促進する取り組みをする「空き家対策室」が設けられております。

更に空き家バンク登録制度などもあるわけですが、長野市空き家バンクを覗いてみますと物件数は全61件(2/24現在)。

担当課は人口増推進課ですので、現在都会にお住まいで、程よい田舎暮らしをしたい方をターゲットにしているサイトだと見て取れますし、現に物件も9割近くが中山間地域の中古住宅となっておりました。

2/12の日本経済新聞の記事では、空き家問題打開への増税策として、神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、宅地の税優遇を見直す自治体が出てきたことを伝えていました。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。

優遇措置の見直しは時期尚早かもしれませんが、庁内担当課おいても空き家に関する事項は様々で、部局により「空き家の定義」も違っている中で、改めて言うまでもなく部局横断の庁内連携が必要と考えます。空き家対策を進める上で、庁内でどのような連携を図り役割分担しているのか伺います。

合わせて、長野市における空き家問題打開への増税策として、優遇措置軽減の導入の可能性についてお伺いします。

人口減少社会を迎えた今日、コンパクトシティの考え方は、まちづくりを進めるうえでの大事な視点であり、都市インフラへの集中的な投資とともに空き家の利活用を積極的に進めるべきであります。

そこで市長にお尋ねします。市長は、任期中に、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を推し進めていく必要性をどのように感じておられるのか。

また、人口減少が進み、社会経済情勢が変化する中で、どの程度のスピード感で取り組む必要があると見通しているのか、お考えをお聞かせください。

長野市犯罪被害者等支援条例制定を目指して

長野県弁護士会の市民シンポジウム「長野県のすべての市町村に犯罪被害者等支援条例を〜安心して暮らせる地域社会のために〜」に招かれ参加してきました。

2020年5月に坂城町で発生した殺人事件の被害者遺族にお越しいただき、被害者なのに受けた誹謗中傷、公的支援の不都合さなどを、お聞きして、守られるべきものは?と考えさせられました。

現在、長野県ではこうした被害状況を受け、長野県犯罪被害者等支援条例の制定に向けて、今年に入り計3回の検討部会が行われているそうです。

(5月、7月、9月と開催)

長野市でもこうした犯罪被害者を支えるべく、県と歩調を合わせて条例制定が必要と感じた次第です。

2020年5月に坂城町で発生した殺人事件の被害者遺族にお越しいただき、被害者なのに受けた誹謗中傷、公的支援の不都合さなどを、お聞きして、守られるべきものは?と考えさせられました。

現在、長野県ではこうした被害状況を受け、長野県犯罪被害者等支援条例の制定に向けて、今年に入り計3回の検討部会が行われているそうです。

(5月、7月、9月と開催)

長野市でもこうした犯罪被害者を支えるべく、県と歩調を合わせて条例制定が必要と感じた次第です。

水害対策を考える

雨の状況が続き、2年前の水害を思い出してしまう方も多いのではないでしょうか。

高田、西和田、平林の境目にあります、北八幡川貯水池に行き、降雨による貯水の状況と下流に流す水量の具合を確認してきました。

今のところ

問題はなさそうですが、毎時50mmの降雨量になると危険かも知れないとの事です。

市の職員は休日返上で庁舎に待機し、水量計を見ながら水門の開閉をして溢れる事のない様に調整してくれています。

避難指示がでている地域もありますので、充分お気をつけ下さい。

高田、西和田、平林の境目にあります、北八幡川貯水池に行き、降雨による貯水の状況と下流に流す水量の具合を確認してきました。

今のところ

問題はなさそうですが、毎時50mmの降雨量になると危険かも知れないとの事です。

市の職員は休日返上で庁舎に待機し、水量計を見ながら水門の開閉をして溢れる事のない様に調整してくれています。

避難指示がでている地域もありますので、充分お気をつけ下さい。

農業こそ守らなければ

いよいよ梅雨も終わりに近づき、日差しが強くなってきました。

オリンピックも目前で、エアコンの効いた部屋で観戦しようかと思っています。

さてご存知でしょうか、今、長野市の農業被害が甚大です。

3月中旬頃から暖かくなり、例年より桜も早く咲いたわけですが、4月5~7日に急に寒くなってしまい、気温も氷点下が続き、霜も降りたため、花が枯れてしまう、実をつけなかった、なってた実がサビてしまう(ザラつく)など、「凍霜被害」が多く見られ、市内各地で報告を受けています。

3月中旬頃から暖かくなり、例年より桜も早く咲いたわけですが、4月5~7日に急に寒くなってしまい、気温も氷点下が続き、霜も降りたため、花が枯れてしまう、実をつけなかった、なってた実がサビてしまう(ザラつく)など、「凍霜被害」が多く見られ、市内各地で報告を受けています。

先日、豊野、長沼を訪れ、実際の被害状況を確認しながら、農業従事者の方からお話を伺って回りました。

りんご、梨、桃、ブドウ、杏など長野市の主要果物は本当に厳しい状況で、秋の収穫には例年の1割以下になる園地もあるようです。

梨畑では実が数個しかなっていなかった状況は絶句する状況でした。

霜対策には防霜ファンが役に立つのですが、その設置費用はかなりの額になり、国からの補助があっても手が出ない…。

霜対策には防霜ファンが役に立つのですが、その設置費用はかなりの額になり、国からの補助があっても手が出ない…。

更に今回のように18時から20時の段階で氷点下になってしまっては効果がほぼなくなってしまうそうです。

夜通し火を焚く農家さんもいたようですが、広い園地で全ての場所に火を焚くなんてことは出来ませんし、燃料代がどれだけかかるか、寝る時間も無く、農家さんも体力的に厳しくなってしまいます。

解決に向けて、農業従事者の皆さん、農業委員さん、JAの皆さんから意見を集い、話し合いました。

解決に向けて、農業従事者の皆さん、農業委員さん、JAの皆さんから意見を集い、話し合いました。

中には、一昨年の台風被害(洪水)と今回でやる気が失せてしまったと、木を伐ってしまった農家さんもいらっしゃり、これから10年20年先を見据えると地域農業の立て直しは必須であり、本市だけの問題ではなくなってきています。

取りまとめて、市、県、国へと要望してまいりたいと考えています。

オリンピックも目前で、エアコンの効いた部屋で観戦しようかと思っています。

さてご存知でしょうか、今、長野市の農業被害が甚大です。

3月中旬頃から暖かくなり、例年より桜も早く咲いたわけですが、4月5~7日に急に寒くなってしまい、気温も氷点下が続き、霜も降りたため、花が枯れてしまう、実をつけなかった、なってた実がサビてしまう(ザラつく)など、「凍霜被害」が多く見られ、市内各地で報告を受けています。

3月中旬頃から暖かくなり、例年より桜も早く咲いたわけですが、4月5~7日に急に寒くなってしまい、気温も氷点下が続き、霜も降りたため、花が枯れてしまう、実をつけなかった、なってた実がサビてしまう(ザラつく)など、「凍霜被害」が多く見られ、市内各地で報告を受けています。先日、豊野、長沼を訪れ、実際の被害状況を確認しながら、農業従事者の方からお話を伺って回りました。

りんご、梨、桃、ブドウ、杏など長野市の主要果物は本当に厳しい状況で、秋の収穫には例年の1割以下になる園地もあるようです。

梨畑では実が数個しかなっていなかった状況は絶句する状況でした。

霜対策には防霜ファンが役に立つのですが、その設置費用はかなりの額になり、国からの補助があっても手が出ない…。

霜対策には防霜ファンが役に立つのですが、その設置費用はかなりの額になり、国からの補助があっても手が出ない…。更に今回のように18時から20時の段階で氷点下になってしまっては効果がほぼなくなってしまうそうです。

夜通し火を焚く農家さんもいたようですが、広い園地で全ての場所に火を焚くなんてことは出来ませんし、燃料代がどれだけかかるか、寝る時間も無く、農家さんも体力的に厳しくなってしまいます。

解決に向けて、農業従事者の皆さん、農業委員さん、JAの皆さんから意見を集い、話し合いました。

解決に向けて、農業従事者の皆さん、農業委員さん、JAの皆さんから意見を集い、話し合いました。中には、一昨年の台風被害(洪水)と今回でやる気が失せてしまったと、木を伐ってしまった農家さんもいらっしゃり、これから10年20年先を見据えると地域農業の立て直しは必須であり、本市だけの問題ではなくなってきています。

取りまとめて、市、県、国へと要望してまいりたいと考えています。

長野運動公園の老朽化をどうする?

先日(6/16)、現職の加藤長野市長が引退表明をしたため、市議会のみならず、長野市内でも激震が走りました。

(ちょっと大袈裟かも知れませんが……。)

一昨年の台風災害、新型コロナ対策など、未曾有の事柄が立て続けに起こり、舵取りが大変難しい中、リーダーシップをとって行ってきた施策は議会内から見てきたワタシからすれば、評価に値するものであったと思います。

結果論で「あの時はあぁしておけば良かった」「こうだったら変わってたはずだ」と批判している声も聞きましたが、先ほども書きましたが未曾有(今まで起こった事がない)ですから、完璧な対応は到底無理な話です。その中でも死傷者を抑えたことはどこに重点を置くのか、優先順位はなんなのかを的確に判断した結果だと感じています。

年齢的にもそろそろとの声もありましたので、加藤市長の引退決断は仕方ないとも思いますが、寂しい気もしています。

さて、そんな時にワタシも一般質問を行いましたので、質問内容を順次ご紹介していきます。

【以下質問文】

長野運動公園総合運動場の老朽化についてお伺いします。

長野運動公園総合運動場の施設については、2028 年(令和 10 年)に開催が予定されておる『第 82 回国民スポ―ツ大会』の際には、総合体育館がバスケットボールの会場になることから、今後の施設整備計画の中で検討していく旨の答弁が、以前にさせて頂きましたが、総合運動場内にはその他にも、水泳競技が行われるアクアウイング、高等学校の硬式野球会場となる県営野球場があります。

長野運動公園総合運動場の施設については、2028 年(令和 10 年)に開催が予定されておる『第 82 回国民スポ―ツ大会』の際には、総合体育館がバスケットボールの会場になることから、今後の施設整備計画の中で検討していく旨の答弁が、以前にさせて頂きましたが、総合運動場内にはその他にも、水泳競技が行われるアクアウイング、高等学校の硬式野球会場となる県営野球場があります。

また、国民スポーツ大会の競技会場とはなってはおりませんが、多くの市民に利用されているテニスコート、陸上競技場などもありますが、いずれの施設についても著しく経年劣化や老朽化が進んでいる状況です。

また、国民スポーツ大会の競技会場とはなってはおりませんが、多くの市民に利用されているテニスコート、陸上競技場などもありますが、いずれの施設についても著しく経年劣化や老朽化が進んでいる状況です。

長野運動公園総合運動場の各施設は国民スポーツ大会に限らず、市民の健康寿命延伸・フレイル予防などに向けて、身近で重要なスポーツ施設であることから、今後、これらの施設についてどのように対応していくのか担当部署にお考えをお伺いします。

(ちょっと大袈裟かも知れませんが……。)

一昨年の台風災害、新型コロナ対策など、未曾有の事柄が立て続けに起こり、舵取りが大変難しい中、リーダーシップをとって行ってきた施策は議会内から見てきたワタシからすれば、評価に値するものであったと思います。

結果論で「あの時はあぁしておけば良かった」「こうだったら変わってたはずだ」と批判している声も聞きましたが、先ほども書きましたが未曾有(今まで起こった事がない)ですから、完璧な対応は到底無理な話です。その中でも死傷者を抑えたことはどこに重点を置くのか、優先順位はなんなのかを的確に判断した結果だと感じています。

年齢的にもそろそろとの声もありましたので、加藤市長の引退決断は仕方ないとも思いますが、寂しい気もしています。

さて、そんな時にワタシも一般質問を行いましたので、質問内容を順次ご紹介していきます。

【以下質問文】

長野運動公園総合運動場の老朽化についてお伺いします。

長野運動公園総合運動場の施設については、2028 年(令和 10 年)に開催が予定されておる『第 82 回国民スポ―ツ大会』の際には、総合体育館がバスケットボールの会場になることから、今後の施設整備計画の中で検討していく旨の答弁が、以前にさせて頂きましたが、総合運動場内にはその他にも、水泳競技が行われるアクアウイング、高等学校の硬式野球会場となる県営野球場があります。

長野運動公園総合運動場の施設については、2028 年(令和 10 年)に開催が予定されておる『第 82 回国民スポ―ツ大会』の際には、総合体育館がバスケットボールの会場になることから、今後の施設整備計画の中で検討していく旨の答弁が、以前にさせて頂きましたが、総合運動場内にはその他にも、水泳競技が行われるアクアウイング、高等学校の硬式野球会場となる県営野球場があります。 また、国民スポーツ大会の競技会場とはなってはおりませんが、多くの市民に利用されているテニスコート、陸上競技場などもありますが、いずれの施設についても著しく経年劣化や老朽化が進んでいる状況です。

また、国民スポーツ大会の競技会場とはなってはおりませんが、多くの市民に利用されているテニスコート、陸上競技場などもありますが、いずれの施設についても著しく経年劣化や老朽化が進んでいる状況です。長野運動公園総合運動場の各施設は国民スポーツ大会に限らず、市民の健康寿命延伸・フレイル予防などに向けて、身近で重要なスポーツ施設であることから、今後、これらの施設についてどのように対応していくのか担当部署にお考えをお伺いします。

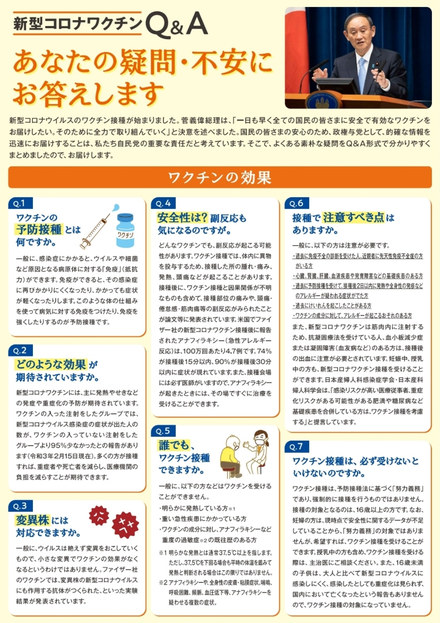

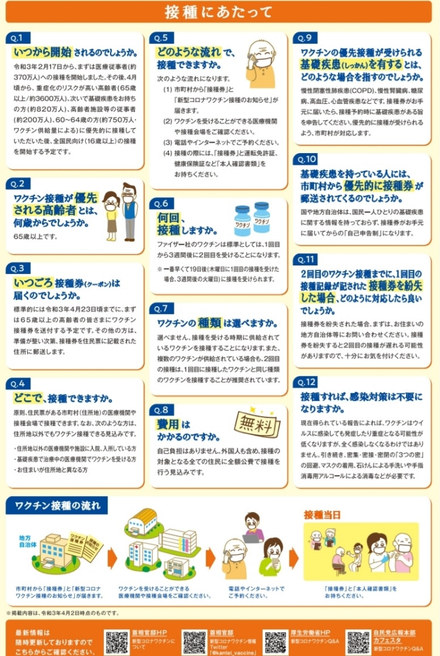

コロナ対策は国策です

新型コロナウイルスの感染拡大の一日も早い収束に向け

ご協力、ご辛抱いただいておる事に感謝申し上げます。

コロナ対策はやはり基本的には国策としてやっていかなければいけないと考えており、専門的知識を持っている方々(国会議員含め)の議論が早急に進めて欲しいと思います。

さて、新型コロナウイルスワクチンについて

よく寄せられる質問をまとめたものになります。

↓↓データとしてまご覧になれますのでこちらからどうぞ↓↓

https://www.jimin.jp/news/policy/201440.html

ご協力、ご辛抱いただいておる事に感謝申し上げます。

コロナ対策はやはり基本的には国策としてやっていかなければいけないと考えており、専門的知識を持っている方々(国会議員含め)の議論が早急に進めて欲しいと思います。

さて、新型コロナウイルスワクチンについて

よく寄せられる質問をまとめたものになります。

↓↓データとしてまご覧になれますのでこちらからどうぞ↓↓

https://www.jimin.jp/news/policy/201440.html

飯綱は雪でした

飯綱西地区の住民会合に招かれて行って来ました。

前日夜に少し雪が降ったようで積もってましたが、例年に比べれば少ないようです。

今月に完成したばかりの集会所へ。

今月に完成したばかりの集会所へ。

バリアフリーを考えた作りで段差をなるべくなくしたシンプルな建物でした。

多様性を考えればこうした作りのがベターです。

今回は住民の皆さんが抱えている中山間地域ならではの諸問題を伺いながら、解決策を提案する…みたいなディスカッション形式でした。

ゴミの回収問題、バス利用の問題、民泊での安全管理問題、山の駅構想の課題など…盛りだくさん。

「今まで来たことのある市議さんは検討しますばかりで何も進めようともしなかった。」

「今まで来たことのある市議さんは検討しますばかりで何も進めようともしなかった。」

「それは出来ないや難しいと言う、北澤さんみたいな市議さんも珍しいな。」

…お褒めの言葉ではないですよね?笑

市政はやれる、出来る事ばかりではなく、その大半は実現が難しいものばかり。それを検討しますと先延ばしでは解決しません。

出来ないなりに、いかに要望内容に近づけてあげるかも大事な事だと考えます。

出来そうならばどのように進めていけば良いのか、やれないならば代替え案はないのかと伝える事で議論が進展します。

今日、お聞きした内容も考えながら行政と調整してみたいと思います。

皆さんのお住まいの地域で抱えている諸課題などありましたら、何なりとお話下さい。

皆さんのお住まいの地域で抱えている諸課題などありましたら、何なりとお話下さい。

前日夜に少し雪が降ったようで積もってましたが、例年に比べれば少ないようです。

今月に完成したばかりの集会所へ。

今月に完成したばかりの集会所へ。バリアフリーを考えた作りで段差をなるべくなくしたシンプルな建物でした。

多様性を考えればこうした作りのがベターです。

今回は住民の皆さんが抱えている中山間地域ならではの諸問題を伺いながら、解決策を提案する…みたいなディスカッション形式でした。

ゴミの回収問題、バス利用の問題、民泊での安全管理問題、山の駅構想の課題など…盛りだくさん。

「今まで来たことのある市議さんは検討しますばかりで何も進めようともしなかった。」

「今まで来たことのある市議さんは検討しますばかりで何も進めようともしなかった。」「それは出来ないや難しいと言う、北澤さんみたいな市議さんも珍しいな。」

…お褒めの言葉ではないですよね?笑

市政はやれる、出来る事ばかりではなく、その大半は実現が難しいものばかり。それを検討しますと先延ばしでは解決しません。

出来ないなりに、いかに要望内容に近づけてあげるかも大事な事だと考えます。

出来そうならばどのように進めていけば良いのか、やれないならば代替え案はないのかと伝える事で議論が進展します。

今日、お聞きした内容も考えながら行政と調整してみたいと思います。

皆さんのお住まいの地域で抱えている諸課題などありましたら、何なりとお話下さい。

皆さんのお住まいの地域で抱えている諸課題などありましたら、何なりとお話下さい。 北部幹線沿いの農業振興地域について【答弁篇】

北日本では寒波が押し寄せているようで、猛吹雪の地域もあるようです。

長野市はそこまでひどくはないのですが、翌朝には雪が降るかもしれませんね。

長野市議会12月定例会で質問で行政側から答弁頂いていますのでそれを順次紹介したいと思います。

今回は「北部幹線沿いの農業振興地域の発展について」聞いたものの答弁になります。

↓↓↓ 質問はこちらから(過去ブログ) ↓↓↓

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2542926.html

以下、行政側の答弁・・・。

【農林部長】

農政サイドからの所見を。

本市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、農業の振興を図ることが相当であるとして県が指定した農業振興地域について農業振興地域整備計画を策定し、その中で農用地として利用すべき農用地区域を、いわゆる青地を設定して、優良農地の確保と運営を図っている。

この計画は、規則で定められた調査や社会情勢の変化を踏まえて総合的な見直しを行うほか、農家住宅の建設など必要のある場合は年3回の随時の見直しを行っており、現計画は令和6年度までを計画期間としている。

この計画は、規則で定められた調査や社会情勢の変化を踏まえて総合的な見直しを行うほか、農家住宅の建設など必要のある場合は年3回の随時の見直しを行っており、現計画は令和6年度までを計画期間としている。

次期計画に向けた総合的な見直しについては、令和3年度から作業に着手したいと考えているが、現計画の優良農地を確保、保全し転用を制限するための計画という位置づけは、次期計画においても引き続き引き継いでいきたいと考えている。

今回、議員から農用地区域の見直しの御提案をいただいた区域は、長野高専の東側を走るしなの鉄道線から浅川にかけて農地が広がる区域で、北部幹線の北側に約26ヘクタール、南側に約1.6ヘクタールの農用地区域を設定している。この農用地区域全体を次期計画において農用地区域から除外する方法での見直しについては、市街化区域への編入や地域未来投資促進法など法的な裏付けに基づいた開発が確実であるなど農振法の除外要件を満たす具体的な事業計画が必要となるので、現時点では農用地区域からの除外は難しい状況である。

【商工観光部長】

産業振興の立場からお答えする。

議員提案の北部幹線沿いの地域につきましては、優良農地でありますことから、ただ今農林部長が答弁したとおり、農用地区域からの除外は容易ではないと考えている。そのため、大型商業施設や企業誘致につきましては、現状においては難しいと考えている。

議員提案の北部幹線沿いの地域につきましては、優良農地でありますことから、ただ今農林部長が答弁したとおり、農用地区域からの除外は容易ではないと考えている。そのため、大型商業施設や企業誘致につきましては、現状においては難しいと考えている。

しかしながら、現行制度上、これは要件を満たす必要があるが、農業関連施設を軸とした第六次産業に関する開発の余地は残されていると思うので、具体的に立地を検討される企業等あったら、相談は受けていきたいと考えている。

今回は農政側の答弁と商工側の答弁があったわけですが、どちらにしても一番の課題は農業振興地域だと言うこと。

中山間地域だけでなく、平地でも後継者不足で耕作放棄地が現れだした現状をどう捉え、どう改善していこうとするのかが見えづらい現市政。

こうした幹線道路が開き、交通の便が良くなるということは、、公共交通網の再編成も行われていきます。

一刻も早い、対策を講じて欲しいと考えます。

長野市はそこまでひどくはないのですが、翌朝には雪が降るかもしれませんね。

長野市議会12月定例会で質問で行政側から答弁頂いていますのでそれを順次紹介したいと思います。

今回は「北部幹線沿いの農業振興地域の発展について」聞いたものの答弁になります。

↓↓↓ 質問はこちらから(過去ブログ) ↓↓↓

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2542926.html

以下、行政側の答弁・・・。

【農林部長】

農政サイドからの所見を。

本市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、農業の振興を図ることが相当であるとして県が指定した農業振興地域について農業振興地域整備計画を策定し、その中で農用地として利用すべき農用地区域を、いわゆる青地を設定して、優良農地の確保と運営を図っている。

この計画は、規則で定められた調査や社会情勢の変化を踏まえて総合的な見直しを行うほか、農家住宅の建設など必要のある場合は年3回の随時の見直しを行っており、現計画は令和6年度までを計画期間としている。

この計画は、規則で定められた調査や社会情勢の変化を踏まえて総合的な見直しを行うほか、農家住宅の建設など必要のある場合は年3回の随時の見直しを行っており、現計画は令和6年度までを計画期間としている。次期計画に向けた総合的な見直しについては、令和3年度から作業に着手したいと考えているが、現計画の優良農地を確保、保全し転用を制限するための計画という位置づけは、次期計画においても引き続き引き継いでいきたいと考えている。

今回、議員から農用地区域の見直しの御提案をいただいた区域は、長野高専の東側を走るしなの鉄道線から浅川にかけて農地が広がる区域で、北部幹線の北側に約26ヘクタール、南側に約1.6ヘクタールの農用地区域を設定している。この農用地区域全体を次期計画において農用地区域から除外する方法での見直しについては、市街化区域への編入や地域未来投資促進法など法的な裏付けに基づいた開発が確実であるなど農振法の除外要件を満たす具体的な事業計画が必要となるので、現時点では農用地区域からの除外は難しい状況である。

【商工観光部長】

産業振興の立場からお答えする。

議員提案の北部幹線沿いの地域につきましては、優良農地でありますことから、ただ今農林部長が答弁したとおり、農用地区域からの除外は容易ではないと考えている。そのため、大型商業施設や企業誘致につきましては、現状においては難しいと考えている。

議員提案の北部幹線沿いの地域につきましては、優良農地でありますことから、ただ今農林部長が答弁したとおり、農用地区域からの除外は容易ではないと考えている。そのため、大型商業施設や企業誘致につきましては、現状においては難しいと考えている。しかしながら、現行制度上、これは要件を満たす必要があるが、農業関連施設を軸とした第六次産業に関する開発の余地は残されていると思うので、具体的に立地を検討される企業等あったら、相談は受けていきたいと考えている。

今回は農政側の答弁と商工側の答弁があったわけですが、どちらにしても一番の課題は農業振興地域だと言うこと。

中山間地域だけでなく、平地でも後継者不足で耕作放棄地が現れだした現状をどう捉え、どう改善していこうとするのかが見えづらい現市政。

こうした幹線道路が開き、交通の便が良くなるということは、、公共交通網の再編成も行われていきます。

一刻も早い、対策を講じて欲しいと考えます。

中心市街地の乳幼児健診について【答弁篇】

新年明けましておめでとうございます。

去年から今年に掛けては新型コロナの影響で、自宅で静かに迎えた方も多いのではないでしょうか。

ワタシも各地区の新年会が自粛となり、引き籠もった生活となっています。

さて12月議会で個人質問しました、行政側の答弁をアップしていきたいと思います。

今回は「中心市街地での乳幼児健診について」です。

↓↓質問はこちら(過去のブログ)からご覧下さい↓↓

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2542856.html

以下、答弁になります。

【保健所長】

乳幼児健診を行う場合には、診察や相談が衛生的かつ安心して行える場所の確保が必要となりますが、議員御提案いただきました中心市街地の公共施設におきましては、そうした場所を確保することが困難であるというふうに考えておりますので、御理解いただければと思います。

ふざけた答弁でしたので再質問を・・・。

【北澤哲也】

【北澤哲也】

このようなご答弁に本当にずっこけちゃったような形でございます。

公共施設は、再配置計画があるように、本当にいろんなところに様々な施設があります。中心市街地、質問でも言いましたが、中心市街地なんですよね。そこで乳幼児の健診が出来ないというのは、どのように思うのかということも踏まえて、是非とも前向きな御答弁を市長より頂ければと思いますけれども、いかがでしょうか。

【長野市長】

先ほどは保健所長、素直にはっきりと申し上げた。

中心市街地、どこにおられるかということもあるが、バス、電車等もあるわけで、車で行かなければならないというのは分からないが、どちらにいたしましても非常に重要な議題なので、再度、検討してみたいと思う。

最後に要望をまとめました。

【北澤哲也】

確かにいきなり常駐的なものは難しいかもしれません。まずは臨時的でも構いませんので例えばTOiGOや、もんぜんぷら座であったり、イーストプラザ、こういったところに臨時的なものをつくっていく。そこから研究、検証をしていただいてもいいのではないでしょうか。

是非とも前向きなことを検証をしていただきたいと思っております。

市長は何となくまとめてはくれましたが、行政として筋の通っていない政策のように感じました。

長野市はコンパクトシティを目指し、駅など人が集まりやすい場所に集約をしていこうという政策を掲げています。

しかし子育て世代が住むのに重要な乳幼児健診(1歳半健診や3歳児健診など)行える場所がない事に対し、作ろうともしていません。

これに関してはこれからも強く要望していこうと思います。

去年から今年に掛けては新型コロナの影響で、自宅で静かに迎えた方も多いのではないでしょうか。

ワタシも各地区の新年会が自粛となり、引き籠もった生活となっています。

さて12月議会で個人質問しました、行政側の答弁をアップしていきたいと思います。

今回は「中心市街地での乳幼児健診について」です。

↓↓質問はこちら(過去のブログ)からご覧下さい↓↓

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2542856.html

以下、答弁になります。

【保健所長】

乳幼児健診を行う場合には、診察や相談が衛生的かつ安心して行える場所の確保が必要となりますが、議員御提案いただきました中心市街地の公共施設におきましては、そうした場所を確保することが困難であるというふうに考えておりますので、御理解いただければと思います。

ふざけた答弁でしたので再質問を・・・。

【北澤哲也】

【北澤哲也】このようなご答弁に本当にずっこけちゃったような形でございます。

公共施設は、再配置計画があるように、本当にいろんなところに様々な施設があります。中心市街地、質問でも言いましたが、中心市街地なんですよね。そこで乳幼児の健診が出来ないというのは、どのように思うのかということも踏まえて、是非とも前向きな御答弁を市長より頂ければと思いますけれども、いかがでしょうか。

【長野市長】

先ほどは保健所長、素直にはっきりと申し上げた。

中心市街地、どこにおられるかということもあるが、バス、電車等もあるわけで、車で行かなければならないというのは分からないが、どちらにいたしましても非常に重要な議題なので、再度、検討してみたいと思う。

最後に要望をまとめました。

【北澤哲也】

確かにいきなり常駐的なものは難しいかもしれません。まずは臨時的でも構いませんので例えばTOiGOや、もんぜんぷら座であったり、イーストプラザ、こういったところに臨時的なものをつくっていく。そこから研究、検証をしていただいてもいいのではないでしょうか。

是非とも前向きなことを検証をしていただきたいと思っております。

市長は何となくまとめてはくれましたが、行政として筋の通っていない政策のように感じました。

長野市はコンパクトシティを目指し、駅など人が集まりやすい場所に集約をしていこうという政策を掲げています。

しかし子育て世代が住むのに重要な乳幼児健診(1歳半健診や3歳児健診など)行える場所がない事に対し、作ろうともしていません。

これに関してはこれからも強く要望していこうと思います。

城山公園再整備について【答弁篇②】

長野市議会12月定例会で行った個人質問の行政側の答弁をアップしていきます。

今回は「城山公園再整備について」の中で廃止される城山市民プールに関連した質問に対しての答弁となっています。

以下、行政側の答弁。

【文化スポーツ振興部長】

北部市民プールの課題と解決策について。

昨年度作成した市民プールの個別計画では、北部エリアの統廃合について、今後、城山公園の整備方針により、城山市民プールと北部市民プールのどちらか一方を存続することとしている。

昨年度作成した市民プールの個別計画では、北部エリアの統廃合について、今後、城山公園の整備方針により、城山市民プールと北部市民プールのどちらか一方を存続することとしている。

今回の城山公園ふれあいの森ゾーンの再整備方針により、北部市民プールを当面存続させていくことになるが、北部市民プールの課題として、施設の老朽化と駐車場の不足が懸念されるところ。

北部市民プールは、昭和53年に建設され、42年が経過している。市民プール個別計画では、北部市民プールは、令和元年度から令和10年度までの計画期間内に築50年以上となることから全面改築を想定しているが、当面は施設の運営に必要な修繕や改修を実施しながら維持していく考え。

駐車場については、施設の入り口付近に約25台分の駐車スペースがございます。近年はこの駐車場が満車となることがほとんどない状況だが、城山市民プールの廃止により北部市民プールの利用者が増加した場合には駐車場が不足することも考えられるので、その場合には、施設に隣接している昭和の森公園の駐車場を活用するなど、利用状況を見ながら利用者の利便性を損なわないよう、指定管理者と連携しながら対応していきたい。

駐車場については、施設の入り口付近に約25台分の駐車スペースがございます。近年はこの駐車場が満車となることがほとんどない状況だが、城山市民プールの廃止により北部市民プールの利用者が増加した場合には駐車場が不足することも考えられるので、その場合には、施設に隣接している昭和の森公園の駐車場を活用するなど、利用状況を見ながら利用者の利便性を損なわないよう、指定管理者と連携しながら対応していきたい。

今回は「城山公園再整備について」の中で廃止される城山市民プールに関連した質問に対しての答弁となっています。

以下、行政側の答弁。

【文化スポーツ振興部長】

北部市民プールの課題と解決策について。

昨年度作成した市民プールの個別計画では、北部エリアの統廃合について、今後、城山公園の整備方針により、城山市民プールと北部市民プールのどちらか一方を存続することとしている。

昨年度作成した市民プールの個別計画では、北部エリアの統廃合について、今後、城山公園の整備方針により、城山市民プールと北部市民プールのどちらか一方を存続することとしている。今回の城山公園ふれあいの森ゾーンの再整備方針により、北部市民プールを当面存続させていくことになるが、北部市民プールの課題として、施設の老朽化と駐車場の不足が懸念されるところ。

北部市民プールは、昭和53年に建設され、42年が経過している。市民プール個別計画では、北部市民プールは、令和元年度から令和10年度までの計画期間内に築50年以上となることから全面改築を想定しているが、当面は施設の運営に必要な修繕や改修を実施しながら維持していく考え。

駐車場については、施設の入り口付近に約25台分の駐車スペースがございます。近年はこの駐車場が満車となることがほとんどない状況だが、城山市民プールの廃止により北部市民プールの利用者が増加した場合には駐車場が不足することも考えられるので、その場合には、施設に隣接している昭和の森公園の駐車場を活用するなど、利用状況を見ながら利用者の利便性を損なわないよう、指定管理者と連携しながら対応していきたい。

駐車場については、施設の入り口付近に約25台分の駐車スペースがございます。近年はこの駐車場が満車となることがほとんどない状況だが、城山市民プールの廃止により北部市民プールの利用者が増加した場合には駐車場が不足することも考えられるので、その場合には、施設に隣接している昭和の森公園の駐車場を活用するなど、利用状況を見ながら利用者の利便性を損なわないよう、指定管理者と連携しながら対応していきたい。 城山公園再整備について【答弁篇①】

12月議会でワタシガ質問した「城山公園の再整備について」の行政側の答弁をここににアップしていきます。

質問内容は過去記事(下記参照↓)

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2542483.html

以下、答弁内容です・・・。

【都市整備部長 答弁】

ふれあいの森ゾーンのPark-PFIに関して。

平成31年1月に行ったサウンディング型市場調査でのふれあいの森ゾーンに関する意見には、施設の改善や転換の意見はあったが、交流の丘ゾーンのようにホテル事業や飲食事業など民間事業の展開に結びつく意見はなかったことから、通常の方法で整備を行うものとしたもの。

ふれあいの森ゾーンの再整備を前倒しして進める理由については、城山市民プールの老朽化が著しく、令和3年度には50年が経過することから、全面改築を想定した多額の改修費用が必要になること、また、当初は先行して実施する予定であった交流の丘ゾーンのPark-PFI事業は、ホテル事業や飲食事業に関連する事業を考えていたが、コロナ禍により応募する事業者がいないのではないかと予想されること、また、事業者を決定する基準も現在は難しいものと判断をしたもの。

ふれあいの森ゾーンの再整備を前倒しして進める理由については、城山市民プールの老朽化が著しく、令和3年度には50年が経過することから、全面改築を想定した多額の改修費用が必要になること、また、当初は先行して実施する予定であった交流の丘ゾーンのPark-PFI事業は、ホテル事業や飲食事業に関連する事業を考えていたが、コロナ禍により応募する事業者がいないのではないかと予想されること、また、事業者を決定する基準も現在は難しいものと判断をしたもの。

交流の丘ゾーンの進め方については、着手時期を想定することは難しい状況だが、Park-PFI事業は、市の財政負担が少ない上に民間事業者による魅力ある公園機能の拡充が期待できることから、景気の回復状況により具体的なサウンディング型市場調査を行い、事業の実現化を図りたい。

(仮称)長野こども館の料金については、館内の子供の遊び場や休憩室、授乳室など、動物園と一体的に御利用できるよう、入館料の無料を検討している。なお、遊具など一部有料化も考えているが、料金については、低料金で利用しやすい方法を検討していく。

(仮称)長野こども館の料金については、館内の子供の遊び場や休憩室、授乳室など、動物園と一体的に御利用できるよう、入館料の無料を検討している。なお、遊具など一部有料化も考えているが、料金については、低料金で利用しやすい方法を検討していく。

ふれあいの森ゾーンの新たなアクセス道路計画については、基本構想で、動物園の駐車場から科学センター北側を通り城山団地へとつながるルートが計画されているが、このアクセス道路は県立美術館から動物園につながる南北道路の遊歩道化に伴い計画されたもので、現時点では周辺環境が整っていないこと、また、整備を行うには費用と時間を要することなどからも、早期に整備することは難しいものと考えている。

現在の週末に発生している城山公園内の渋滞については、動物園直近の駐車場が27台と少なく満車状態が多いため、駐車場を探して往来する車や帰路に向かう車により発生しているものと思われるが、今回新たに広い駐車場を整備することで渋滞は解消するものと期待している。

城山公園一帯の再整備については、市民、特に子供たちの笑顔があふれる施設となるよう、事業を実施していく。

この再整備によって閉鎖される市民プールに関しては【文化スポーツ振興部長】の答弁として次回アップします。

質問内容は過去記事(下記参照↓)

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2542483.html

以下、答弁内容です・・・。

【都市整備部長 答弁】

ふれあいの森ゾーンのPark-PFIに関して。

平成31年1月に行ったサウンディング型市場調査でのふれあいの森ゾーンに関する意見には、施設の改善や転換の意見はあったが、交流の丘ゾーンのようにホテル事業や飲食事業など民間事業の展開に結びつく意見はなかったことから、通常の方法で整備を行うものとしたもの。

ふれあいの森ゾーンの再整備を前倒しして進める理由については、城山市民プールの老朽化が著しく、令和3年度には50年が経過することから、全面改築を想定した多額の改修費用が必要になること、また、当初は先行して実施する予定であった交流の丘ゾーンのPark-PFI事業は、ホテル事業や飲食事業に関連する事業を考えていたが、コロナ禍により応募する事業者がいないのではないかと予想されること、また、事業者を決定する基準も現在は難しいものと判断をしたもの。

ふれあいの森ゾーンの再整備を前倒しして進める理由については、城山市民プールの老朽化が著しく、令和3年度には50年が経過することから、全面改築を想定した多額の改修費用が必要になること、また、当初は先行して実施する予定であった交流の丘ゾーンのPark-PFI事業は、ホテル事業や飲食事業に関連する事業を考えていたが、コロナ禍により応募する事業者がいないのではないかと予想されること、また、事業者を決定する基準も現在は難しいものと判断をしたもの。交流の丘ゾーンの進め方については、着手時期を想定することは難しい状況だが、Park-PFI事業は、市の財政負担が少ない上に民間事業者による魅力ある公園機能の拡充が期待できることから、景気の回復状況により具体的なサウンディング型市場調査を行い、事業の実現化を図りたい。

(仮称)長野こども館の料金については、館内の子供の遊び場や休憩室、授乳室など、動物園と一体的に御利用できるよう、入館料の無料を検討している。なお、遊具など一部有料化も考えているが、料金については、低料金で利用しやすい方法を検討していく。

(仮称)長野こども館の料金については、館内の子供の遊び場や休憩室、授乳室など、動物園と一体的に御利用できるよう、入館料の無料を検討している。なお、遊具など一部有料化も考えているが、料金については、低料金で利用しやすい方法を検討していく。ふれあいの森ゾーンの新たなアクセス道路計画については、基本構想で、動物園の駐車場から科学センター北側を通り城山団地へとつながるルートが計画されているが、このアクセス道路は県立美術館から動物園につながる南北道路の遊歩道化に伴い計画されたもので、現時点では周辺環境が整っていないこと、また、整備を行うには費用と時間を要することなどからも、早期に整備することは難しいものと考えている。

現在の週末に発生している城山公園内の渋滞については、動物園直近の駐車場が27台と少なく満車状態が多いため、駐車場を探して往来する車や帰路に向かう車により発生しているものと思われるが、今回新たに広い駐車場を整備することで渋滞は解消するものと期待している。

城山公園一帯の再整備については、市民、特に子供たちの笑顔があふれる施設となるよう、事業を実施していく。

この再整備によって閉鎖される市民プールに関しては【文化スポーツ振興部長】の答弁として次回アップします。

北部幹線沿いの農業振興地域について【質問編】

長野市議会12月定例会が行われており、先日、個人の質問を行ないました。

随時、こちらにアップしていきながら皆さんに知っていただければと思っております。

今回は【北部幹線道路の農地利用について】です。

以下、質問原稿になります。

令和3年3月末に開通予定の北部幹線道路や県道になりますが、高田若槻線が開くことにより古里、若槻、吉田の地域は交通事情が大きく変わり、商業圏域の拡大や公共交通網の再編など更に住みやすいまちづくりに期待が持てる事業で完成が待ち遠しい状況かと思います。

そしてそれにより、北部幹線沿いの農業を営んでいる皆さんは「農業振興地域内の農用地区域の見直し」や「商業店舗や企業の誘致」を期待している声も少なくありません。

そしてそれにより、北部幹線沿いの農業を営んでいる皆さんは「農業振興地域内の農用地区域の見直し」や「商業店舗や企業の誘致」を期待している声も少なくありません。

北部幹線が開くことにより、東側の長沼地区や須坂・小布施方面へのアクセスも格段に良くなります。更に東外環状線でもある長野東バイパスが開けば流通面でもこの地域の価値は格段に上がると考えます。

平成27年度に作られました「長野農業振興地域整備計画」の中にあります、農用地利用計画では計画期間を概ね10か年としており、次の見直しとしては令和6年度頃となっております。

厳しい企業競争や自治体の生き残りが叫ばれる中、本市の企業誘致の状況は更に官民連携して注力していかなければならない状況だと思っており、北部幹線沿いはそういった意味で、起爆剤となるのではないでしょうか。

厳しい企業競争や自治体の生き残りが叫ばれる中、本市の企業誘致の状況は更に官民連携して注力していかなければならない状況だと思っており、北部幹線沿いはそういった意味で、起爆剤となるのではないでしょうか。

是非とも、農業振興地域内の農用地区域の見直しを早急に行うことなどを提案致しますが、農業政策からと産業振興のそれぞれのお立場で担当部局の所見をお伺いいたします。

随時、こちらにアップしていきながら皆さんに知っていただければと思っております。

今回は【北部幹線道路の農地利用について】です。

以下、質問原稿になります。

令和3年3月末に開通予定の北部幹線道路や県道になりますが、高田若槻線が開くことにより古里、若槻、吉田の地域は交通事情が大きく変わり、商業圏域の拡大や公共交通網の再編など更に住みやすいまちづくりに期待が持てる事業で完成が待ち遠しい状況かと思います。

そしてそれにより、北部幹線沿いの農業を営んでいる皆さんは「農業振興地域内の農用地区域の見直し」や「商業店舗や企業の誘致」を期待している声も少なくありません。

そしてそれにより、北部幹線沿いの農業を営んでいる皆さんは「農業振興地域内の農用地区域の見直し」や「商業店舗や企業の誘致」を期待している声も少なくありません。北部幹線が開くことにより、東側の長沼地区や須坂・小布施方面へのアクセスも格段に良くなります。更に東外環状線でもある長野東バイパスが開けば流通面でもこの地域の価値は格段に上がると考えます。

平成27年度に作られました「長野農業振興地域整備計画」の中にあります、農用地利用計画では計画期間を概ね10か年としており、次の見直しとしては令和6年度頃となっております。

厳しい企業競争や自治体の生き残りが叫ばれる中、本市の企業誘致の状況は更に官民連携して注力していかなければならない状況だと思っており、北部幹線沿いはそういった意味で、起爆剤となるのではないでしょうか。

厳しい企業競争や自治体の生き残りが叫ばれる中、本市の企業誘致の状況は更に官民連携して注力していかなければならない状況だと思っており、北部幹線沿いはそういった意味で、起爆剤となるのではないでしょうか。是非とも、農業振興地域内の農用地区域の見直しを早急に行うことなどを提案致しますが、農業政策からと産業振興のそれぞれのお立場で担当部局の所見をお伺いいたします。

中心市街地の乳幼児健診について【質問篇】

現在12月議会定例会中で、一般質問をしましたので随時、こちらに質問内容をアップしていきます。

今回は「中心市街地の乳幼児健診について」です。

以下、質問文です・・・。

中心市街地にお住まいのお母さんからこんなご意見を頂きました。

「住みやすいと思って中心市街地に住み始めてみたが、子どもの3歳児検診の際、街なかから離れた保健センターに行かなければならない。バスの連結も不便で何のために街中に住んだのかと思ってしまう」との事でした。

中心市街地には近年、多くのマンションが建設され、ここで生活しようという子育て世帯も増えてきました。そうした中でこうした些細な事で本市の子育てへの対応に不満を募ってしまうのは残念な事であります。

中心市街地には近年、多くのマンションが建設され、ここで生活しようという子育て世帯も増えてきました。そうした中でこうした些細な事で本市の子育てへの対応に不満を募ってしまうのは残念な事であります。

コンパクトシティを掲げる本市として中心市街地から車で通うしか出来ない場所に子どもを連れて検診をしている現状をどのように感じているのでしょうか。

乳幼児の健康診査を行える場所として、中心市街地の公共施設を検討すべきと提案致しますが、担当部局のご所見をお伺いいたします。

今回は「中心市街地の乳幼児健診について」です。

以下、質問文です・・・。

中心市街地にお住まいのお母さんからこんなご意見を頂きました。

「住みやすいと思って中心市街地に住み始めてみたが、子どもの3歳児検診の際、街なかから離れた保健センターに行かなければならない。バスの連結も不便で何のために街中に住んだのかと思ってしまう」との事でした。

中心市街地には近年、多くのマンションが建設され、ここで生活しようという子育て世帯も増えてきました。そうした中でこうした些細な事で本市の子育てへの対応に不満を募ってしまうのは残念な事であります。

中心市街地には近年、多くのマンションが建設され、ここで生活しようという子育て世帯も増えてきました。そうした中でこうした些細な事で本市の子育てへの対応に不満を募ってしまうのは残念な事であります。コンパクトシティを掲げる本市として中心市街地から車で通うしか出来ない場所に子どもを連れて検診をしている現状をどのように感じているのでしょうか。

乳幼児の健康診査を行える場所として、中心市街地の公共施設を検討すべきと提案致しますが、担当部局のご所見をお伺いいたします。

城山公園再整備について【質問編】

現在、長野市議会12月定例会中です。

ワタシは本日(12/3)に個人質問を行う予定ですが、質問の内容をこちらでアップさせていただき、皆さんに知ってもらおうと思います。

以下、質問文です。

現在、城山公園では県立美術館の改築や噴水広場の工事が進んでおり、今年度末の完成に向けて、市内で一番歴史のある公園が大きく生まれ変わりつつあることに期待しているところです。

その城山公園について、噴水広場の再整備に続いて、城山動物園一帯の再整備として、市民プールを駐車場に、少年科学センターを(仮称)ながのこども館へと転換を図り、その後、計画的に城山動物園を再整備するとお聞きしました。小さいころから慣れ親しんだ施設が変わることは若干の寂しさを感じないわけではありませんが、城山動物園を中心に子供たちの楽しむ顔が増えることに大いに希望と期待を感じています。

その城山公園について、噴水広場の再整備に続いて、城山動物園一帯の再整備として、市民プールを駐車場に、少年科学センターを(仮称)ながのこども館へと転換を図り、その後、計画的に城山動物園を再整備するとお聞きしました。小さいころから慣れ親しんだ施設が変わることは若干の寂しさを感じないわけではありませんが、城山動物園を中心に子供たちの楽しむ顔が増えることに大いに希望と期待を感じています。

そこで、その再整備計画に関連する内容について何点か伺います。

城山公園再整備基本構想の作成時には、公園の活用に関するサウンディング型市場調査を行い、各種事業者から様々な意見を聞き、その結果から蔵春閣一帯の「交流の丘ゾーン」については、民間活力を取り入れたパークPFIを導入することになったと記憶しておりますが、城山動物園一帯の「ふれあいの森ゾーン」についても同様の意見が無かったのか伺います。

次に、当初の基本構想の段階整備の考え方では、概ね10年後までの短期的な目標として「交流の丘ゾーン」を、また、概ね10年後から30年後にかけての中期的な目標として「ふれあいの森ゾーン」を整備する計画となっておりますが、「ふれあいの森ゾーン」の再整備を前倒しして進める理由について伺います。

そうなりますと、「ふれあいの森ゾーン」を次期整備エリアと位置付けたことにより、必然的に「交流の丘ゾーン」がその次へと先延ばしになってしまうのではと心配するのですが、このエリアについてはどのように進めていくか伺います。

次に、(仮称)ながのこども館の説明では、休憩室、授乳室やおむつ替えに対応した施設などは無料で利用することが可能で、それ以外の施設は有料となるように聞いておりますが、課金する施設や方法をどのように考えているのか伺います。

次に、(仮称)ながのこども館の説明では、休憩室、授乳室やおむつ替えに対応した施設などは無料で利用することが可能で、それ以外の施設は有料となるように聞いておりますが、課金する施設や方法をどのように考えているのか伺います。

次に、今回の「ふれあいの森ゾーン」の整備により、車の往来が更に多くなり現状の道路だけでは渋滞の発生が予想されますが、新たなアクセス道路の整備計画についてどのように考えているのか伺います。

最後に、市民プールの個別施設計画では、北部エリアでの屋外プールは、城山市民プールか北部市民プールのいずれか一方を残す計画となっていました。今回、城山公園ふれあいの森ゾーンの再整備で城山市民プールを廃止することは、北部市民プールを北部エリアの屋外プールとして存続させていくことになると思いますが、現時点での課題等はないのか。あるとすれば、どのような解決策があるのか伺います。

以上6点となりますが、担当部局の所見をお伺いいたします。

ワタシは本日(12/3)に個人質問を行う予定ですが、質問の内容をこちらでアップさせていただき、皆さんに知ってもらおうと思います。

以下、質問文です。

現在、城山公園では県立美術館の改築や噴水広場の工事が進んでおり、今年度末の完成に向けて、市内で一番歴史のある公園が大きく生まれ変わりつつあることに期待しているところです。

その城山公園について、噴水広場の再整備に続いて、城山動物園一帯の再整備として、市民プールを駐車場に、少年科学センターを(仮称)ながのこども館へと転換を図り、その後、計画的に城山動物園を再整備するとお聞きしました。小さいころから慣れ親しんだ施設が変わることは若干の寂しさを感じないわけではありませんが、城山動物園を中心に子供たちの楽しむ顔が増えることに大いに希望と期待を感じています。

その城山公園について、噴水広場の再整備に続いて、城山動物園一帯の再整備として、市民プールを駐車場に、少年科学センターを(仮称)ながのこども館へと転換を図り、その後、計画的に城山動物園を再整備するとお聞きしました。小さいころから慣れ親しんだ施設が変わることは若干の寂しさを感じないわけではありませんが、城山動物園を中心に子供たちの楽しむ顔が増えることに大いに希望と期待を感じています。そこで、その再整備計画に関連する内容について何点か伺います。

城山公園再整備基本構想の作成時には、公園の活用に関するサウンディング型市場調査を行い、各種事業者から様々な意見を聞き、その結果から蔵春閣一帯の「交流の丘ゾーン」については、民間活力を取り入れたパークPFIを導入することになったと記憶しておりますが、城山動物園一帯の「ふれあいの森ゾーン」についても同様の意見が無かったのか伺います。

次に、当初の基本構想の段階整備の考え方では、概ね10年後までの短期的な目標として「交流の丘ゾーン」を、また、概ね10年後から30年後にかけての中期的な目標として「ふれあいの森ゾーン」を整備する計画となっておりますが、「ふれあいの森ゾーン」の再整備を前倒しして進める理由について伺います。

そうなりますと、「ふれあいの森ゾーン」を次期整備エリアと位置付けたことにより、必然的に「交流の丘ゾーン」がその次へと先延ばしになってしまうのではと心配するのですが、このエリアについてはどのように進めていくか伺います。

次に、(仮称)ながのこども館の説明では、休憩室、授乳室やおむつ替えに対応した施設などは無料で利用することが可能で、それ以外の施設は有料となるように聞いておりますが、課金する施設や方法をどのように考えているのか伺います。

次に、(仮称)ながのこども館の説明では、休憩室、授乳室やおむつ替えに対応した施設などは無料で利用することが可能で、それ以外の施設は有料となるように聞いておりますが、課金する施設や方法をどのように考えているのか伺います。次に、今回の「ふれあいの森ゾーン」の整備により、車の往来が更に多くなり現状の道路だけでは渋滞の発生が予想されますが、新たなアクセス道路の整備計画についてどのように考えているのか伺います。

最後に、市民プールの個別施設計画では、北部エリアでの屋外プールは、城山市民プールか北部市民プールのいずれか一方を残す計画となっていました。今回、城山公園ふれあいの森ゾーンの再整備で城山市民プールを廃止することは、北部市民プールを北部エリアの屋外プールとして存続させていくことになると思いますが、現時点での課題等はないのか。あるとすれば、どのような解決策があるのか伺います。

以上6点となりますが、担当部局の所見をお伺いいたします。

権堂の行く末を考える・・・

先日、新潟県上越市にリニューアルオープンした「無印良品 直江津」を視察してきました。

この建物は長野市権堂にあります長電ビル(旧イトーヨーカ堂)と同じ系譜をたどっており、昨年2019年5月12日、イトーヨーカ堂直江津店はに32年間の幕を閉じました。

この建物は長野市権堂にあります長電ビル(旧イトーヨーカ堂)と同じ系譜をたどっており、昨年2019年5月12日、イトーヨーカ堂直江津店はに32年間の幕を閉じました。

その後、この建物を管理している「頸城自動車」は早々に新たな店舗展開を模索し、閉店のわずか4ヶ月後には、新潟県内では中堅スーパー「スポット(長岡市)」が運営している食品スーパーの「ピアレマート」を出店してもらうことで合意しています。

更に地元商店など約40店からなる専門店街「エルマール」が1、2階で営業していたが、継続意思を確認し、残っていただけるテナントは1階に集約して営業を継続するという、消費者目線に立ったスピーディーな対応をしています。

更に地元商店など約40店からなる専門店街「エルマール」が1、2階で営業していたが、継続意思を確認し、残っていただけるテナントは1階に集約して営業を継続するという、消費者目線に立ったスピーディーな対応をしています。

そしてヨーカ堂閉店から14ヶ月後、無印良品が売り場面積4934平方m(無印良品直営部分)で、2階部分の大部分を占める広さでオープンとなりました。尚、この広さは国内外においても最大級となるそうです。

店内を見てきて、感じたことを幾つか・・・。

店内を見てきて、感じたことを幾つか・・・。

より若者や子育て世代(20~40代)がリピート層として考えられており、「スターバックス」だけでなく、輸入食品やコーヒー豆などを取り揃える「KALDIコーヒーファーム」、全国各地の調味料や食品を販売する「久世福商店」などガ出店テナントして入っていること。

キャンプ用品を防災用品としても提案する「MUJI CAMP TOOLS」コーナーを設けていて目新しく感じたこと

建物を所有する頸城自動車と連携し、同社のバスを活用した移動販売も秋から実施し、店舗に足を運びづらい中山間地に出向く計画があるとのこと。

こうしてみると権堂の好立地も考えれば、まだまだやれる事って沢山ある気がしました。これってやる気の問題か・・・!?

この建物は長野市権堂にあります長電ビル(旧イトーヨーカ堂)と同じ系譜をたどっており、昨年2019年5月12日、イトーヨーカ堂直江津店はに32年間の幕を閉じました。

この建物は長野市権堂にあります長電ビル(旧イトーヨーカ堂)と同じ系譜をたどっており、昨年2019年5月12日、イトーヨーカ堂直江津店はに32年間の幕を閉じました。その後、この建物を管理している「頸城自動車」は早々に新たな店舗展開を模索し、閉店のわずか4ヶ月後には、新潟県内では中堅スーパー「スポット(長岡市)」が運営している食品スーパーの「ピアレマート」を出店してもらうことで合意しています。

そしてヨーカ堂閉店から14ヶ月後、無印良品が売り場面積4934平方m(無印良品直営部分)で、2階部分の大部分を占める広さでオープンとなりました。尚、この広さは国内外においても最大級となるそうです。

より若者や子育て世代(20~40代)がリピート層として考えられており、「スターバックス」だけでなく、輸入食品やコーヒー豆などを取り揃える「KALDIコーヒーファーム」、全国各地の調味料や食品を販売する「久世福商店」などガ出店テナントして入っていること。

キャンプ用品を防災用品としても提案する「MUJI CAMP TOOLS」コーナーを設けていて目新しく感じたこと

建物を所有する頸城自動車と連携し、同社のバスを活用した移動販売も秋から実施し、店舗に足を運びづらい中山間地に出向く計画があるとのこと。

こうしてみると権堂の好立地も考えれば、まだまだやれる事って沢山ある気がしました。これってやる気の問題か・・・!?

空き家ワンストップ相談会の開催

・空き家を所有しているけれど、これからどうしようか悩んでいる。

・実家の両親が亡くなってから空き家になっている。何か手続をしなければいけないと思うが、

何から始めたらよいのか分からない。

・空き家を処分したいと考えているが、解体費用が気になる。

・一人暮らしで、相続する親族がいない。いずれ空き家になると思うが、何か今から準備できることはあるのか。

空き家を所有してる方の悩みは様々です。

空き家を所有してる方の悩みは様々です。

何をどうしていいのか分からないとお悩みであれば、まず専門家の方に相談することから始めませんか?

長野市では弁護士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、不動産関係、解体工事業のほか専門家のみなさんが一堂に会して、空き家ワンストップ相談会を開催します。

当日の相談は無料だそうです。

相談の内容により、相続人が確定できる戸籍や土地家屋の登記事項証明、公図、課税内容証明書、現地の写真等の書類をご用意いただく場合がありますので、事前の準備がありますと話がスムーズになるそうです。

相談時間は、お一人30分以内になります。

相談内容によって、ご予約いただいた時間よりお待ちいただくこともあります。

当日、空きがある場合は予約がなくてもお受けできる場合もありますが、準備の都合上、 事前予約をお願いしています。

・実家の両親が亡くなってから空き家になっている。何か手続をしなければいけないと思うが、

何から始めたらよいのか分からない。

・空き家を処分したいと考えているが、解体費用が気になる。

・一人暮らしで、相続する親族がいない。いずれ空き家になると思うが、何か今から準備できることはあるのか。

空き家を所有してる方の悩みは様々です。

空き家を所有してる方の悩みは様々です。何をどうしていいのか分からないとお悩みであれば、まず専門家の方に相談することから始めませんか?

長野市では弁護士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、不動産関係、解体工事業のほか専門家のみなさんが一堂に会して、空き家ワンストップ相談会を開催します。

当日の相談は無料だそうです。

相談の内容により、相続人が確定できる戸籍や土地家屋の登記事項証明、公図、課税内容証明書、現地の写真等の書類をご用意いただく場合がありますので、事前の準備がありますと話がスムーズになるそうです。

相談時間は、お一人30分以内になります。

相談内容によって、ご予約いただいた時間よりお待ちいただくこともあります。

当日、空きがある場合は予約がなくてもお受けできる場合もありますが、準備の都合上、 事前予約をお願いしています。

AC長野パルセイロの練習場はどうする?【質問篇】

長野県も長く続いた雨によって警戒レベルが引きあがり、昨年の悪夢がまた起こるのかと心配しました。

河川沿いにお住いの皆さまは、十分にお気をつけ頂きたいと思います。

長野市議会6月定例会においてワタシが質問しました内容をブログでご紹介していますが、今回は「AC長野パルセイロの練習環境について」になります。

以下、質問原稿より・・・。

千曲川リバーフロントについてお伺いいたします。

本市をホームタウンとし、サッカーJリーグで活動をしています、AC長野パルセイロ、トップチームは現在J3のカテゴリーに所属し、昨シーズンの成績は13勝11敗10分と18チーム中9位で終え、レディースチームは昨シーズン、なでしこリーグ1部に所属し、4勝11敗3分で10チーム中9位に終わり、残念ではありますが、2部への降格が決まってしまいました。

この両クラブが練習場として使用しています、千曲川リバーフロントですが、昨年の台風の影響で使用できない状況が続いており、今後、気候変動などにより、河川敷グラウンドでは、こうした事態が度重なるのではないかと懸念していますが、ここ10年間で川の水かさが増し、グランド整備が余儀なくされたのはどれ程あったのでしょうか、所管部局にお伺いいたします。

この両クラブが練習場として使用しています、千曲川リバーフロントですが、昨年の台風の影響で使用できない状況が続いており、今後、気候変動などにより、河川敷グラウンドでは、こうした事態が度重なるのではないかと懸念していますが、ここ10年間で川の水かさが増し、グランド整備が余儀なくされたのはどれ程あったのでしょうか、所管部局にお伺いいたします。

また、Jリーグも新型コロナウイルス感染症の影響で開幕が延期になっており、パルセイロをはじめ、各チームが選手やスタッフの健康管理に十分留意する中で、活動が再開されていますが、それでも、感染者が出てしまっているのが現状です。リーグ戦が開幕すれば、選手たちは試合で全国各地へ移動し、移動手段や練習体制等、より厳重な健康管理が求められます。

こうしたパルセイロの練習場は台風などの災害のリスクが少なく、不特定多数の者との接触を避けることができる、別の場所を検討した方が良いのではないかと考えます。

パルセイロが、安全・安心な環境のもと活動し、好成績につながることは、本市に大きな元気を与え、地域の活性化に寄与し、また、そのような頑張りが、市民に愛されるクラブとなることから、ホームタウンとして市の支援を考える必要があると感じますが、市長のご所見を伺います。

パルセイロが、安全・安心な環境のもと活動し、好成績につながることは、本市に大きな元気を与え、地域の活性化に寄与し、また、そのような頑張りが、市民に愛されるクラブとなることから、ホームタウンとして市の支援を考える必要があると感じますが、市長のご所見を伺います。

河川沿いにお住いの皆さまは、十分にお気をつけ頂きたいと思います。

長野市議会6月定例会においてワタシが質問しました内容をブログでご紹介していますが、今回は「AC長野パルセイロの練習環境について」になります。

以下、質問原稿より・・・。

千曲川リバーフロントについてお伺いいたします。

本市をホームタウンとし、サッカーJリーグで活動をしています、AC長野パルセイロ、トップチームは現在J3のカテゴリーに所属し、昨シーズンの成績は13勝11敗10分と18チーム中9位で終え、レディースチームは昨シーズン、なでしこリーグ1部に所属し、4勝11敗3分で10チーム中9位に終わり、残念ではありますが、2部への降格が決まってしまいました。

この両クラブが練習場として使用しています、千曲川リバーフロントですが、昨年の台風の影響で使用できない状況が続いており、今後、気候変動などにより、河川敷グラウンドでは、こうした事態が度重なるのではないかと懸念していますが、ここ10年間で川の水かさが増し、グランド整備が余儀なくされたのはどれ程あったのでしょうか、所管部局にお伺いいたします。

この両クラブが練習場として使用しています、千曲川リバーフロントですが、昨年の台風の影響で使用できない状況が続いており、今後、気候変動などにより、河川敷グラウンドでは、こうした事態が度重なるのではないかと懸念していますが、ここ10年間で川の水かさが増し、グランド整備が余儀なくされたのはどれ程あったのでしょうか、所管部局にお伺いいたします。また、Jリーグも新型コロナウイルス感染症の影響で開幕が延期になっており、パルセイロをはじめ、各チームが選手やスタッフの健康管理に十分留意する中で、活動が再開されていますが、それでも、感染者が出てしまっているのが現状です。リーグ戦が開幕すれば、選手たちは試合で全国各地へ移動し、移動手段や練習体制等、より厳重な健康管理が求められます。

こうしたパルセイロの練習場は台風などの災害のリスクが少なく、不特定多数の者との接触を避けることができる、別の場所を検討した方が良いのではないかと考えます。

パルセイロが、安全・安心な環境のもと活動し、好成績につながることは、本市に大きな元気を与え、地域の活性化に寄与し、また、そのような頑張りが、市民に愛されるクラブとなることから、ホームタウンとして市の支援を考える必要があると感じますが、市長のご所見を伺います。

パルセイロが、安全・安心な環境のもと活動し、好成績につながることは、本市に大きな元気を与え、地域の活性化に寄与し、また、そのような頑張りが、市民に愛されるクラブとなることから、ホームタウンとして市の支援を考える必要があると感じますが、市長のご所見を伺います。