長野市にある「中間教室」って・・・【答弁篇】

長野市議会6月定例会においてワタシが行った質問について、行政側から答弁をもらいましたので、皆さんに見ていただきたいと思います。

今回は「中間教室について」の答弁になります。

(質問は前回載せてますのでチェックしてみてください)

以下、答弁・・・。

【教育次長】

中間教室について。

まず、中間教室に通室している児童・生徒の小・中学校別の割合についてだが、昨年度は小学生が約25パーセント、中学生は約75パーセントで、今年度は4月末現在、小学生は約33パーセント、中学生は約67パーセントとなっている。

次に、学力の遅れを出さないための対策について。

次に、学力の遅れを出さないための対策について。

本市では、中間教室において児童・生徒の社会的自立を第1の目的とし、自立心の育成を目指した活動を行えるよう、個々の児童・生徒の実態に応じた支援をしている。

その中で、学習の遅れが生じないように、各中間教室の日課の中に学習の時間を設けております。学習の時間では、教員免許を有する指導員が通室生の在籍校と連絡をとり合いながら、それぞれの子の学習進度に合わせた教材やプリント等を配付し、可能な限り個別指導を行い、できた、分かったという実感と成就感が持てるよう支援をしているところである。

3点目の中間教室での出席状況の把握について。

中間教室では、月ごとに日々の出席の状況や通室したときの様子を在籍校に報告し、在籍校からはコメントを記入して返却する等、双方で状況が共有できるようになっている。

なお、昨年10月に文部科学省から出された不登校児童・生徒への支援の在り方についてにも示されているとおり、中間教室への通室は出席として認められている。

また、フリースクールなどの民間施設においても出席扱い等の条件がそろえば、学校長の判断で出席として認められるようになっている。

4点目の中間教室を利用するまでの対応について。

4点目の中間教室を利用するまでの対応について。

本市では、小・中学校において児童・生徒に登校渋りの兆候が見られたとき、学校内で情報共有し、児童・生徒の気持ちをくみ取りながら家庭と相談し、可能な範囲で登校や放課後登校、校内の中間教室の利用等を提案している。

その際、市の中間教室の紹介については、議員指摘のとおり、児童・生徒によっては遠方から通うことになる場合もあるので、まずは在籍する学校で可能な限りの対応を行い、校内で行える支援を経てもなお不登校の状態が続いた場合には、児童・生徒の様子や保護者の考え、家庭の環境など様々な面を踏まえ、市の中間教室を紹介することとしている。

それにより市の中間教室の利用に興味を持たれた場合には、中間教室へスムーズに適応できるよう、親子で見学をしたり、試しに通室を行ったりして利用に向けての抵抗感を少なくできるように努めている。

なお、市の中間教室は、国立、私立の学校を問わず、長野市に在住する児童・生徒であれば誰でも利用することが可能。

最後に、高校受験について。中学校においては、評点を出す際、教科ごとに複数の観点が定められており、これらを総合的に判断して評定がなされるので、出席日数不足や定期試験未受験のみをもって評定がつかないということはない。

また、県立高校の入学者選抜においても、中学校からの調査書や学力検査の成績以外にも、各高校が受験生に行う面接や小論文等を総合的に判断し、合否の決定がなされている。

したがって、進学を望む全ての生徒において、登校していないことをもって様々な高校の選択ができないということはないと認識している。

今回は「中間教室について」の答弁になります。

(質問は前回載せてますのでチェックしてみてください)

以下、答弁・・・。

【教育次長】

中間教室について。

まず、中間教室に通室している児童・生徒の小・中学校別の割合についてだが、昨年度は小学生が約25パーセント、中学生は約75パーセントで、今年度は4月末現在、小学生は約33パーセント、中学生は約67パーセントとなっている。

次に、学力の遅れを出さないための対策について。

次に、学力の遅れを出さないための対策について。 本市では、中間教室において児童・生徒の社会的自立を第1の目的とし、自立心の育成を目指した活動を行えるよう、個々の児童・生徒の実態に応じた支援をしている。

その中で、学習の遅れが生じないように、各中間教室の日課の中に学習の時間を設けております。学習の時間では、教員免許を有する指導員が通室生の在籍校と連絡をとり合いながら、それぞれの子の学習進度に合わせた教材やプリント等を配付し、可能な限り個別指導を行い、できた、分かったという実感と成就感が持てるよう支援をしているところである。

3点目の中間教室での出席状況の把握について。

中間教室では、月ごとに日々の出席の状況や通室したときの様子を在籍校に報告し、在籍校からはコメントを記入して返却する等、双方で状況が共有できるようになっている。

なお、昨年10月に文部科学省から出された不登校児童・生徒への支援の在り方についてにも示されているとおり、中間教室への通室は出席として認められている。

また、フリースクールなどの民間施設においても出席扱い等の条件がそろえば、学校長の判断で出席として認められるようになっている。

4点目の中間教室を利用するまでの対応について。

4点目の中間教室を利用するまでの対応について。 本市では、小・中学校において児童・生徒に登校渋りの兆候が見られたとき、学校内で情報共有し、児童・生徒の気持ちをくみ取りながら家庭と相談し、可能な範囲で登校や放課後登校、校内の中間教室の利用等を提案している。

その際、市の中間教室の紹介については、議員指摘のとおり、児童・生徒によっては遠方から通うことになる場合もあるので、まずは在籍する学校で可能な限りの対応を行い、校内で行える支援を経てもなお不登校の状態が続いた場合には、児童・生徒の様子や保護者の考え、家庭の環境など様々な面を踏まえ、市の中間教室を紹介することとしている。

それにより市の中間教室の利用に興味を持たれた場合には、中間教室へスムーズに適応できるよう、親子で見学をしたり、試しに通室を行ったりして利用に向けての抵抗感を少なくできるように努めている。

なお、市の中間教室は、国立、私立の学校を問わず、長野市に在住する児童・生徒であれば誰でも利用することが可能。

最後に、高校受験について。中学校においては、評点を出す際、教科ごとに複数の観点が定められており、これらを総合的に判断して評定がなされるので、出席日数不足や定期試験未受験のみをもって評定がつかないということはない。

また、県立高校の入学者選抜においても、中学校からの調査書や学力検査の成績以外にも、各高校が受験生に行う面接や小論文等を総合的に判断し、合否の決定がなされている。

したがって、進学を望む全ての生徒において、登校していないことをもって様々な高校の選択ができないということはないと認識している。

長野市にある「中間教室」って・・・【質問篇】

長野市議会6月定例会にてワタシが行った質問項目を皆さんにお伝えしていますが、今回は「中間教室について」になります。

ご存じの方も少ないかも知れませんが、長野市にはこうした場所もあります。

質問だけでは全てはわからないかも知れませんが、読んでみて欲しいと思います。

以下質問文になります。

中間教室についてお伺いいたします。

様々な理由で学校へ行きにくくなっていたり、いけない状態が続いたり、登校することに抵抗感を持っている児童・生徒を一時的に受け入れ、自立心や社交性を高め、学習や集団活動に意欲が持てるよう、支援する場所としてこの中間教室があると認識しています。

様々な理由で学校へ行きにくくなっていたり、いけない状態が続いたり、登校することに抵抗感を持っている児童・生徒を一時的に受け入れ、自立心や社交性を高め、学習や集団活動に意欲が持てるよう、支援する場所としてこの中間教室があると認識しています。

現在豊野にあります、かがやき教室は水害被害のため、閉室中ですが、市内に計7教室あり各教室10名前後の子どもたちを受け入れていると聞いております。まずはじめに、中間教室全体で受け入れております小・中学校別の割合をお伺いしたいと思います。

次に現在、中間教室では基本1名の常勤体制で行っており、巡回の職員を含めても2名体制だと聞き及んでいます。

預ける保護者としては「また学級に戻った時に勉強についていけるだろうか。そこでまた挫折してしまうのではないか。」と心配される方もいらっしゃるようです。学力の遅れを出さないための対策はどのようになっているか、お伺いいたします。

更に中間教室では給食がないため、保護者がお弁当を用意することになります。市内には7教室しかありませんから、遠方から通う児童・生徒も多くいて、徒歩や自転車で通えない子は保護者の送迎が必要になり、家庭の負担もとても重くなります。中間教室では出席扱いになるのですが、保護者の事情で通えない日も出てしまうのではないかと心配しますが、担任教員との連携を含め、中間教室での出席状況はどのように把握しているのかお伺いいたします。

中間教室に通った生徒、特に中学生ですが、高校受験の際に出席日数の問題が出てくるのではないかと心配されている保護者もいるようです。登校が出来なくなってから、学校では様子を見ている時間として数週間から数か月が経ってしまい、そこから中間教室を紹介され、利用するまでとなりますと、この間は大きな空白の時間が出来てしまいます。その間の対応はどうなっているのか伺います。

中間教室に通った生徒、特に中学生ですが、高校受験の際に出席日数の問題が出てくるのではないかと心配されている保護者もいるようです。登校が出来なくなってから、学校では様子を見ている時間として数週間から数か月が経ってしまい、そこから中間教室を紹介され、利用するまでとなりますと、この間は大きな空白の時間が出来てしまいます。その間の対応はどうなっているのか伺います。

最後にこうした対応の中でも高校受験が控えており、出席日数不足、定期試験の未受験などで通知表の評価がつかず、通信制の高校や私立の高校にしか選択肢がなくなるとの声を聞きました。一つの区切りで通常の学校生活に戻れる可能性はある中、子どもたちの選択肢が限定されてしまうのではないかという心配をしていますが、この点についてお伺いしたいと思います。

ご存じの方も少ないかも知れませんが、長野市にはこうした場所もあります。

質問だけでは全てはわからないかも知れませんが、読んでみて欲しいと思います。

以下質問文になります。

中間教室についてお伺いいたします。

様々な理由で学校へ行きにくくなっていたり、いけない状態が続いたり、登校することに抵抗感を持っている児童・生徒を一時的に受け入れ、自立心や社交性を高め、学習や集団活動に意欲が持てるよう、支援する場所としてこの中間教室があると認識しています。

様々な理由で学校へ行きにくくなっていたり、いけない状態が続いたり、登校することに抵抗感を持っている児童・生徒を一時的に受け入れ、自立心や社交性を高め、学習や集団活動に意欲が持てるよう、支援する場所としてこの中間教室があると認識しています。現在豊野にあります、かがやき教室は水害被害のため、閉室中ですが、市内に計7教室あり各教室10名前後の子どもたちを受け入れていると聞いております。まずはじめに、中間教室全体で受け入れております小・中学校別の割合をお伺いしたいと思います。

次に現在、中間教室では基本1名の常勤体制で行っており、巡回の職員を含めても2名体制だと聞き及んでいます。

預ける保護者としては「また学級に戻った時に勉強についていけるだろうか。そこでまた挫折してしまうのではないか。」と心配される方もいらっしゃるようです。学力の遅れを出さないための対策はどのようになっているか、お伺いいたします。

更に中間教室では給食がないため、保護者がお弁当を用意することになります。市内には7教室しかありませんから、遠方から通う児童・生徒も多くいて、徒歩や自転車で通えない子は保護者の送迎が必要になり、家庭の負担もとても重くなります。中間教室では出席扱いになるのですが、保護者の事情で通えない日も出てしまうのではないかと心配しますが、担任教員との連携を含め、中間教室での出席状況はどのように把握しているのかお伺いいたします。

中間教室に通った生徒、特に中学生ですが、高校受験の際に出席日数の問題が出てくるのではないかと心配されている保護者もいるようです。登校が出来なくなってから、学校では様子を見ている時間として数週間から数か月が経ってしまい、そこから中間教室を紹介され、利用するまでとなりますと、この間は大きな空白の時間が出来てしまいます。その間の対応はどうなっているのか伺います。

中間教室に通った生徒、特に中学生ですが、高校受験の際に出席日数の問題が出てくるのではないかと心配されている保護者もいるようです。登校が出来なくなってから、学校では様子を見ている時間として数週間から数か月が経ってしまい、そこから中間教室を紹介され、利用するまでとなりますと、この間は大きな空白の時間が出来てしまいます。その間の対応はどうなっているのか伺います。最後にこうした対応の中でも高校受験が控えており、出席日数不足、定期試験の未受験などで通知表の評価がつかず、通信制の高校や私立の高校にしか選択肢がなくなるとの声を聞きました。一つの区切りで通常の学校生活に戻れる可能性はある中、子どもたちの選択肢が限定されてしまうのではないかという心配をしていますが、この点についてお伺いしたいと思います。

城山公園噴水広場でのペット開放はどうする?【答弁篇】

長野市議会6月定例会でワタシが行った質問におきまして行政側からいただいた答弁をここにアップしております。

今回は城山公園噴水広場でのペット解放についてです。

以下、行政の答弁です・・・。

【都市整備部長】

ペット開放となった公園でのマナートラブル等につきましてお答えい

たします。

本市では、昭和38年に都市公園条例を改正し、公園に動物を引き連れて入園することを原則として禁止した。

その後、社会情勢が大きく変化する中、近年、犬を飼う方の増加、また犬も家族の一員といったペットの果たす役割の変化などから、犬の散歩や犬と触れ合う場所として公園の利用要望が高まってきた。

公園でのペット開放については、市民アンケートの計画などで容認する市民の方が増えたことから検討を行い、現在では7つの公園で犬の散歩が可能となっている。

当初、散歩が可能となった公園では、散歩禁止区域において利用者間でのトラブルがあったと聞いているが、平成30年に開放した3つの公園については、事前に近隣の区及び住民自治協議会へ説明を行い、意見等をお聴きする中で散歩のできるゾーンを決め、開放しているため、その後利用者間でのマナートラブルの報告や、開放したことに対しての御意見などは特段聞いていない。

当初、散歩が可能となった公園では、散歩禁止区域において利用者間でのトラブルがあったと聞いているが、平成30年に開放した3つの公園については、事前に近隣の区及び住民自治協議会へ説明を行い、意見等をお聴きする中で散歩のできるゾーンを決め、開放しているため、その後利用者間でのマナートラブルの報告や、開放したことに対しての御意見などは特段聞いていない。

一方で、公園内で犬のふんを放置する、トイレに捨てるなどの事例は依然見受けられるため、公園管理人が見回りの際にふんの処理をい、マナーについての看板を設置するなど、公園利用者が気持ちよく利用できるよう維持管理に努めているところである。

次に、城山公園噴水広場のペット開放について。

現在、城山公園では、訪れる方が憩えるよう、県立信濃美術館の整備に併せて噴水広場整備を進めている。

現在、城山公園では、訪れる方が憩えるよう、県立信濃美術館の整備に併せて噴水広場整備を進めている。

また、城山公園全体が更に魅力ある公園になるよう、再整備に向けた基本構想を本年4月に決定したところ。

基本構想では、現在、動物園などの施設がある周辺のふれあいの森ゾーンのみでペット開放を想定しているが、基本構想案の際に行ったパブリックコメントにおいても、公園の一部にペット同伴可能なエリアを設けてほしいとの意見が複数寄せられている。

このことから、噴水広場でのペット開放につきましては、噴水広場完成後、観光客のニーズや、来年予定しております市民アンケートの結果等を踏まえ、地元住民の御意見もお聴きする中で検討していきたい。

今回は城山公園噴水広場でのペット解放についてです。

以下、行政の答弁です・・・。

【都市整備部長】

ペット開放となった公園でのマナートラブル等につきましてお答えい

たします。

本市では、昭和38年に都市公園条例を改正し、公園に動物を引き連れて入園することを原則として禁止した。

その後、社会情勢が大きく変化する中、近年、犬を飼う方の増加、また犬も家族の一員といったペットの果たす役割の変化などから、犬の散歩や犬と触れ合う場所として公園の利用要望が高まってきた。

公園でのペット開放については、市民アンケートの計画などで容認する市民の方が増えたことから検討を行い、現在では7つの公園で犬の散歩が可能となっている。

当初、散歩が可能となった公園では、散歩禁止区域において利用者間でのトラブルがあったと聞いているが、平成30年に開放した3つの公園については、事前に近隣の区及び住民自治協議会へ説明を行い、意見等をお聴きする中で散歩のできるゾーンを決め、開放しているため、その後利用者間でのマナートラブルの報告や、開放したことに対しての御意見などは特段聞いていない。

当初、散歩が可能となった公園では、散歩禁止区域において利用者間でのトラブルがあったと聞いているが、平成30年に開放した3つの公園については、事前に近隣の区及び住民自治協議会へ説明を行い、意見等をお聴きする中で散歩のできるゾーンを決め、開放しているため、その後利用者間でのマナートラブルの報告や、開放したことに対しての御意見などは特段聞いていない。 一方で、公園内で犬のふんを放置する、トイレに捨てるなどの事例は依然見受けられるため、公園管理人が見回りの際にふんの処理をい、マナーについての看板を設置するなど、公園利用者が気持ちよく利用できるよう維持管理に努めているところである。

次に、城山公園噴水広場のペット開放について。

現在、城山公園では、訪れる方が憩えるよう、県立信濃美術館の整備に併せて噴水広場整備を進めている。

現在、城山公園では、訪れる方が憩えるよう、県立信濃美術館の整備に併せて噴水広場整備を進めている。また、城山公園全体が更に魅力ある公園になるよう、再整備に向けた基本構想を本年4月に決定したところ。

基本構想では、現在、動物園などの施設がある周辺のふれあいの森ゾーンのみでペット開放を想定しているが、基本構想案の際に行ったパブリックコメントにおいても、公園の一部にペット同伴可能なエリアを設けてほしいとの意見が複数寄せられている。

このことから、噴水広場でのペット開放につきましては、噴水広場完成後、観光客のニーズや、来年予定しております市民アンケートの結果等を踏まえ、地元住民の御意見もお聴きする中で検討していきたい。

これからの公共施設はどうなるのか?

長野市議会6月定例会で議論になりました事の一つをお伝えしたいと思います。

現在、長野市で運営しております「老人憩の家」の一つ、若槻の施設がこのほど公共施設としては廃止され、民間に委託されます。

現在、長野市で運営しております「老人憩の家」の一つ、若槻の施設がこのほど公共施設としては廃止され、民間に委託されます。

この施設自体をご存じない型もいるかも知れませんが、温浴施設(温泉のケースもあり)や大広間、静養室、娯楽室、談話室などが完備されていて、60歳以上の方は200円で、障がい者の方は無料で利用できる高齢者福祉事業の施設といったところでしょうか。

これは「長野市公共施設再配置計画(第一次)」によると、老人憩の家のような入浴機能については同様の施設への機能集約を図る等、施設統合や廃止を含めて検討を進めること、更に茂菅、新橋、若槻の三施設は土砂災害警戒区域の指定があり、一刻も早い統廃合を検討するように記されています。

この施設を維持しようとH29年3月に民間NPO法人から事業計画書が提出され、若槻と淺川の住民協議会協議会よりこの事業計画に賛同書が提出されたとお聞きしました。

高齢者人口の増加が予想されており、高齢者の交流や生きがい・健康づくりの場の必要性は高く、地元の要望もあり、当面は多くの高齢者の利用が見込まれていることから、耐震補強工事などを施し、R3年4月に民間への譲渡の動きとなりました。

↓↓ 若槻老人憩の家の動画もあります ↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=0eYxwvEqs3U

これからも各地域にあります、老人憩の家の動向をチェックしていこうと思います。

現在、長野市で運営しております「老人憩の家」の一つ、若槻の施設がこのほど公共施設としては廃止され、民間に委託されます。

現在、長野市で運営しております「老人憩の家」の一つ、若槻の施設がこのほど公共施設としては廃止され、民間に委託されます。この施設自体をご存じない型もいるかも知れませんが、温浴施設(温泉のケースもあり)や大広間、静養室、娯楽室、談話室などが完備されていて、60歳以上の方は200円で、障がい者の方は無料で利用できる高齢者福祉事業の施設といったところでしょうか。

これは「長野市公共施設再配置計画(第一次)」によると、老人憩の家のような入浴機能については同様の施設への機能集約を図る等、施設統合や廃止を含めて検討を進めること、更に茂菅、新橋、若槻の三施設は土砂災害警戒区域の指定があり、一刻も早い統廃合を検討するように記されています。

この施設を維持しようとH29年3月に民間NPO法人から事業計画書が提出され、若槻と淺川の住民協議会協議会よりこの事業計画に賛同書が提出されたとお聞きしました。

高齢者人口の増加が予想されており、高齢者の交流や生きがい・健康づくりの場の必要性は高く、地元の要望もあり、当面は多くの高齢者の利用が見込まれていることから、耐震補強工事などを施し、R3年4月に民間への譲渡の動きとなりました。

↓↓ 若槻老人憩の家の動画もあります ↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=0eYxwvEqs3U

これからも各地域にあります、老人憩の家の動向をチェックしていこうと思います。

どうなる?権堂のまちなみ

すっかり春の陽気から夏の暑さになってきて、突然の大雨も。

6月は梅雨のシーズンであります。かならず傘の携帯をお忘れなく。

6月7日(日)に権堂のシンボルとして存在していたイトーヨーカ堂が閉店をむかえました。

6月7日(日)に権堂のシンボルとして存在していたイトーヨーカ堂が閉店をむかえました。

新聞報道などでご存知の方も多いでしょうが、その後の活用については様々な議論がなされています。

まずヨーカ堂跡地のことに関しては、買い物難民が出てしまう懸念がなされていますが、長電ビルの活用法はあくまで民間の動きです。

民間のスーパーが出て採算が取れる街ならば出ますし、躊躇するならばそれなりに理由があるのです。(イトーヨーカ堂が撤退したのも同じ)

行政はそれ(買い物難民問題)だけに左右されるのではなく、まちの発展、賑わいのための独自施策が必要です。

公共施設の複合化(合理化)を図りながら、適材適所のもと、まちづくりを考えることが求められます。

ワタシは以前には権堂に大型商業施設をと言ってきました。今でもその考えに変わりはありません。

まちの中心に各世代(若者~子育て世代~高齢者まで)、が集うようなものが必要だからです。

しかし、それは上で話したとおり、民間の活動が中心となるべきもののため、難しいようです。

権堂が栄えたのは当時、卸売市場があり、バスターミナルがあり、流通と交通のハブ地点として多くの人々が訪れたと聞いています。

権堂が栄えたのは当時、卸売市場があり、バスターミナルがあり、流通と交通のハブ地点として多くの人々が訪れたと聞いています。

市場が終わった15時辺りから飲み屋さんは店を開き、お仕事が終わった卸し市場の方々が早くから飲み歩いたなんて話を懐かしむ声を聞きました。

車社会が進み、バスターミナルや卸市場が移転したことにより、権堂のあるべき姿が徐々に変わり、必要性を問う声も聞こえてきました。

話を戻しますが、これからのまちの在り方を考えると、権堂はターゲットをより明確にした商店街に代わっていくのが得策ではないかと感じています。

新たな街づくりを含め、次回書きたいと思います。

動画での発信もしていきます。

https://www.youtube.com/watch?v=BPdWKmCwFeU

↑↑ チャンネル登録もお願いします ↑↑

6月は梅雨のシーズンであります。かならず傘の携帯をお忘れなく。

6月7日(日)に権堂のシンボルとして存在していたイトーヨーカ堂が閉店をむかえました。

6月7日(日)に権堂のシンボルとして存在していたイトーヨーカ堂が閉店をむかえました。新聞報道などでご存知の方も多いでしょうが、その後の活用については様々な議論がなされています。

まずヨーカ堂跡地のことに関しては、買い物難民が出てしまう懸念がなされていますが、長電ビルの活用法はあくまで民間の動きです。

民間のスーパーが出て採算が取れる街ならば出ますし、躊躇するならばそれなりに理由があるのです。(イトーヨーカ堂が撤退したのも同じ)

行政はそれ(買い物難民問題)だけに左右されるのではなく、まちの発展、賑わいのための独自施策が必要です。

公共施設の複合化(合理化)を図りながら、適材適所のもと、まちづくりを考えることが求められます。

ワタシは以前には権堂に大型商業施設をと言ってきました。今でもその考えに変わりはありません。

まちの中心に各世代(若者~子育て世代~高齢者まで)、が集うようなものが必要だからです。

しかし、それは上で話したとおり、民間の活動が中心となるべきもののため、難しいようです。

権堂が栄えたのは当時、卸売市場があり、バスターミナルがあり、流通と交通のハブ地点として多くの人々が訪れたと聞いています。

権堂が栄えたのは当時、卸売市場があり、バスターミナルがあり、流通と交通のハブ地点として多くの人々が訪れたと聞いています。市場が終わった15時辺りから飲み屋さんは店を開き、お仕事が終わった卸し市場の方々が早くから飲み歩いたなんて話を懐かしむ声を聞きました。

車社会が進み、バスターミナルや卸市場が移転したことにより、権堂のあるべき姿が徐々に変わり、必要性を問う声も聞こえてきました。

話を戻しますが、これからのまちの在り方を考えると、権堂はターゲットをより明確にした商店街に代わっていくのが得策ではないかと感じています。

新たな街づくりを含め、次回書きたいと思います。

動画での発信もしていきます。

https://www.youtube.com/watch?v=BPdWKmCwFeU

↑↑ チャンネル登録もお願いします ↑↑

避難する時、ペットはどうする?【質問篇】

長野市議会6月定例会におきまして、ワタシが一般質問いたしました内容を随時誤溶解して行きます。

以下、質問の内容になります。

【災害発生時のペットの同行避難】

昨年の10月に発生しました、令和元年東日本台風では多くの市民が避難活動を余儀なくされました。緊急避難指示が出て、市民は慌てて避難をしたような状況ですが、冷静になってきますと自分の愛するワンちゃん、ネコちゃんを置いてきてしまった事に抵抗を感じ、避難所に一緒に連れて来たいと多くの皆さんが自宅に戻り、迎えに行った事例があったとお聞きしています。

2011年の東日本大震災では自宅に取り残されたり、飼い主とはぐれて放浪した事例が相次いだため、環境省は2013年に「同行避難」を推奨するガイドラインを作成し、地域防災計画への記載や避難所・仮設住宅の管理者との調整、必要な支援物資の備蓄などを各自治体に求めています。

2011年の東日本大震災では自宅に取り残されたり、飼い主とはぐれて放浪した事例が相次いだため、環境省は2013年に「同行避難」を推奨するガイドラインを作成し、地域防災計画への記載や避難所・仮設住宅の管理者との調整、必要な支援物資の備蓄などを各自治体に求めています。

そんな中であっても、動物が苦手な方や動物アレルギーを持つ方もいますので、避難所内はペットの持ち込みは基本禁止されており、家族の一員であるペットとの同行避難したいお気持ちには受け入れがたい部分も多くあります。そのため、一概に受け入れを許可しろという話ではなく、しっかりと今回の経験を生かして対策を検討・検証すべきではないかと感じています。

そんな中であっても、動物が苦手な方や動物アレルギーを持つ方もいますので、避難所内はペットの持ち込みは基本禁止されており、家族の一員であるペットとの同行避難したいお気持ちには受け入れがたい部分も多くあります。そのため、一概に受け入れを許可しろという話ではなく、しっかりと今回の経験を生かして対策を検討・検証すべきではないかと感じています。

完成いたしました長野市災害復興計画(復興マニュアル)への記載として、このペットとの同行避難に関してと、ペットの避難待機場所の確保などどのようにお考えになっているのか、担当部局に所見をお伺いいたします。

・・・行政側の答弁は議事録が出来上がり次第、【答弁篇】としてご紹介します。

以下、質問の内容になります。

【災害発生時のペットの同行避難】

昨年の10月に発生しました、令和元年東日本台風では多くの市民が避難活動を余儀なくされました。緊急避難指示が出て、市民は慌てて避難をしたような状況ですが、冷静になってきますと自分の愛するワンちゃん、ネコちゃんを置いてきてしまった事に抵抗を感じ、避難所に一緒に連れて来たいと多くの皆さんが自宅に戻り、迎えに行った事例があったとお聞きしています。

2011年の東日本大震災では自宅に取り残されたり、飼い主とはぐれて放浪した事例が相次いだため、環境省は2013年に「同行避難」を推奨するガイドラインを作成し、地域防災計画への記載や避難所・仮設住宅の管理者との調整、必要な支援物資の備蓄などを各自治体に求めています。

2011年の東日本大震災では自宅に取り残されたり、飼い主とはぐれて放浪した事例が相次いだため、環境省は2013年に「同行避難」を推奨するガイドラインを作成し、地域防災計画への記載や避難所・仮設住宅の管理者との調整、必要な支援物資の備蓄などを各自治体に求めています。 そんな中であっても、動物が苦手な方や動物アレルギーを持つ方もいますので、避難所内はペットの持ち込みは基本禁止されており、家族の一員であるペットとの同行避難したいお気持ちには受け入れがたい部分も多くあります。そのため、一概に受け入れを許可しろという話ではなく、しっかりと今回の経験を生かして対策を検討・検証すべきではないかと感じています。

そんな中であっても、動物が苦手な方や動物アレルギーを持つ方もいますので、避難所内はペットの持ち込みは基本禁止されており、家族の一員であるペットとの同行避難したいお気持ちには受け入れがたい部分も多くあります。そのため、一概に受け入れを許可しろという話ではなく、しっかりと今回の経験を生かして対策を検討・検証すべきではないかと感じています。完成いたしました長野市災害復興計画(復興マニュアル)への記載として、このペットとの同行避難に関してと、ペットの避難待機場所の確保などどのようにお考えになっているのか、担当部局に所見をお伺いいたします。

・・・行政側の答弁は議事録が出来上がり次第、【答弁篇】としてご紹介します。

新型コロナウイルスの感染

新型コロナウイルスの感染が更に拡がりを見せている長野市・・・。

長野市で2例目と3例目の感染事例が出てきました。

2例目は権堂でキャバクラを営んでいる「林檎館」の方だとか。

2例目は権堂でキャバクラを営んでいる「林檎館」の方だとか。

そうなるとスタッフやお客さんは心配のことでしょう。

更に権堂で飲食店や夜のご商売をしている皆さんも不特定の接触の可能性も!?

3密と言われる「密閉空間」「密集地帯」「密接な距離」をなるべく避けようと言われている中、こうした夜のお店は之で成り立っている部分が大半でしょうから、営業するのも難しい状況になってきます。

すでに自粛していただいているお店も多くあります。

本当に大変な情勢ではありますが、勇気ある英断をして欲しいと願っています。

それにしても、行政側とすると自粛を促すだけで無く、それに伴ったバックアップもしなければ、こうした皆さんは潰れていくだけです。

本市でも独自の経済対策は必要でしょうが、まずは長野県が主導し、県全体の経済対策案を検討してもらいたいと強く願っています。(市はそこに足りない方々に補填するのが良いかと考えています)

特効薬やワクチンがまだ無い中、我々に出来ることは感染拡大をしないようにすることです。

市民みんなで真剣に考えて、身近な家族やお友達、同僚などに「移さない」という行動をして欲しいと思います。

長野市で2例目と3例目の感染事例が出てきました。

2例目は権堂でキャバクラを営んでいる「林檎館」の方だとか。

2例目は権堂でキャバクラを営んでいる「林檎館」の方だとか。そうなるとスタッフやお客さんは心配のことでしょう。

更に権堂で飲食店や夜のご商売をしている皆さんも不特定の接触の可能性も!?

3密と言われる「密閉空間」「密集地帯」「密接な距離」をなるべく避けようと言われている中、こうした夜のお店は之で成り立っている部分が大半でしょうから、営業するのも難しい状況になってきます。

すでに自粛していただいているお店も多くあります。

本当に大変な情勢ではありますが、勇気ある英断をして欲しいと願っています。

それにしても、行政側とすると自粛を促すだけで無く、それに伴ったバックアップもしなければ、こうした皆さんは潰れていくだけです。

本市でも独自の経済対策は必要でしょうが、まずは長野県が主導し、県全体の経済対策案を検討してもらいたいと強く願っています。(市はそこに足りない方々に補填するのが良いかと考えています)

特効薬やワクチンがまだ無い中、我々に出来ることは感染拡大をしないようにすることです。

市民みんなで真剣に考えて、身近な家族やお友達、同僚などに「移さない」という行動をして欲しいと思います。

台風災害の復興計画が完成

長野市が災害以来作成しておりました災害復興計画ですが市民の声を聞きながら修正を重ね、ここに「長野市災害復興計画」として完成し、長野市HP上で公開しましたのでお知らせいたします。

↓「長野市災害復興計画」公開URL ↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/taifuudai19gou/449415.html

↓「長野市災害復興計画」公開URL ↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/taifuudai19gou/449415.html

中心市街地の考え方について

3/24(火)で長野市議会3月定例会が終結いたしました。

様々な議論がなされましたが、中心市街地については議員間でも考え方に相違があるように感じましたので、ここでワタシの考えをあげておきたいと思います。

現在のイトーヨーカ堂が今年6月で撤退することは決まっておりますが、その後はどうしたら良いのか?についてこの3月議会の個人質問の場において、ある議員から『立ち退いた後の長電所有のあの建物を行政が借りて科学センターや図書館を持ってきて使用したらどうか?』との質問がありました。

現在のイトーヨーカ堂が今年6月で撤退することは決まっておりますが、その後はどうしたら良いのか?についてこの3月議会の個人質問の場において、ある議員から『立ち退いた後の長電所有のあの建物を行政が借りて科学センターや図書館を持ってきて使用したらどうか?』との質問がありました。

更に市長は答弁の中で『良い提案をいただいた。』と仰っていました。

何が入るかによって違いは出るかも知れませんが、基本的にはその絡み方では、もんぜんぷら座と同じ二の足を踏む事になるとワタシは考えています。そもそもそこから権堂の街並みがどこまで広がるかはハッキリと見えない気がしています。

それに大前提としてテナント問題は民間活力でやらなければ長続きしないのではないかと感じています。

3/28の新聞報道では『ヨーカ堂撤退後、2階建てに修繕して、屋上に約120台分の駐車場を整備し、マイカーで来店しやすく』などの情報が出ましたが、未だそこに何が入るのかは発表されず・・・。

ただこの長電ビル(ヨーカ堂跡)ばかりに期待して何もしない商店街では衰退が進むばかり。それとは別に動きが欲しいところですし、しなければならないでしょう。

まちの再開発をやれれば一番良いのでしょうが、長野駅東口の再開発の時に反対住民とのいざこざで25年以上かかっている事(現在もまだ実施中)を考えると、行政側もやりづらいのが実際のところでしょう。

まちの再開発をやれれば一番良いのでしょうが、長野駅東口の再開発の時に反対住民とのいざこざで25年以上かかっている事(現在もまだ実施中)を考えると、行政側もやりづらいのが実際のところでしょう。

更に行うにあたっては市単独で出来るものではありませんから、国から補助金を引っ張ってくる事が必須です。

民間主導で商店街を維持している各自治体が大半の中、国の補助となりますと理由付けが必要ですが、どこまで納得できる理由をだせるか。

時間がない中ではありますが、ワタシが考える方策として

①商工会議所・商店会の立ち退きバックアップ

②住民土地は一定割合の無償提供

③行政として道路整備

が条件として3者において締結をしていく事が第一歩ではないかと思っています。

是非とも行政には方向性については主導して頂きたいと希望いたします。

様々な議論がなされましたが、中心市街地については議員間でも考え方に相違があるように感じましたので、ここでワタシの考えをあげておきたいと思います。

現在のイトーヨーカ堂が今年6月で撤退することは決まっておりますが、その後はどうしたら良いのか?についてこの3月議会の個人質問の場において、ある議員から『立ち退いた後の長電所有のあの建物を行政が借りて科学センターや図書館を持ってきて使用したらどうか?』との質問がありました。

現在のイトーヨーカ堂が今年6月で撤退することは決まっておりますが、その後はどうしたら良いのか?についてこの3月議会の個人質問の場において、ある議員から『立ち退いた後の長電所有のあの建物を行政が借りて科学センターや図書館を持ってきて使用したらどうか?』との質問がありました。更に市長は答弁の中で『良い提案をいただいた。』と仰っていました。

何が入るかによって違いは出るかも知れませんが、基本的にはその絡み方では、もんぜんぷら座と同じ二の足を踏む事になるとワタシは考えています。そもそもそこから権堂の街並みがどこまで広がるかはハッキリと見えない気がしています。

それに大前提としてテナント問題は民間活力でやらなければ長続きしないのではないかと感じています。

3/28の新聞報道では『ヨーカ堂撤退後、2階建てに修繕して、屋上に約120台分の駐車場を整備し、マイカーで来店しやすく』などの情報が出ましたが、未だそこに何が入るのかは発表されず・・・。

ただこの長電ビル(ヨーカ堂跡)ばかりに期待して何もしない商店街では衰退が進むばかり。それとは別に動きが欲しいところですし、しなければならないでしょう。

まちの再開発をやれれば一番良いのでしょうが、長野駅東口の再開発の時に反対住民とのいざこざで25年以上かかっている事(現在もまだ実施中)を考えると、行政側もやりづらいのが実際のところでしょう。

まちの再開発をやれれば一番良いのでしょうが、長野駅東口の再開発の時に反対住民とのいざこざで25年以上かかっている事(現在もまだ実施中)を考えると、行政側もやりづらいのが実際のところでしょう。更に行うにあたっては市単独で出来るものではありませんから、国から補助金を引っ張ってくる事が必須です。

民間主導で商店街を維持している各自治体が大半の中、国の補助となりますと理由付けが必要ですが、どこまで納得できる理由をだせるか。

時間がない中ではありますが、ワタシが考える方策として

①商工会議所・商店会の立ち退きバックアップ

②住民土地は一定割合の無償提供

③行政として道路整備

が条件として3者において締結をしていく事が第一歩ではないかと思っています。

是非とも行政には方向性については主導して頂きたいと希望いたします。

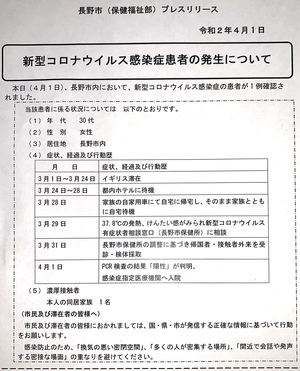

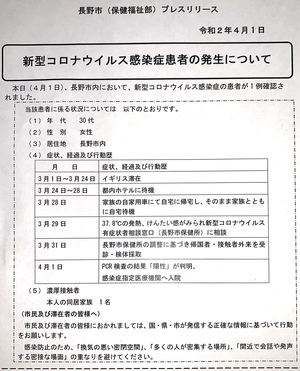

新型コロナウイルスついに長野市でも

4月1日エイプリルフールと勘違いされそうな情報が長野市を駆け回りました。

『遂に長野市で新型コロナウイルス感染者が』との事でした。

長野市からプレスリリースされた情報はこちら。

まず市民の皆さんにお伝えしたいのは「魔女狩りのような事はないように」という事です。

このプレスリリースの前から不正確な情報が飛び交っていました。

ご心配になるお気持ちはよく分かりますが、間違った情報は危険です。

この方も、この時期に英国渡航歴はあまり感心しませんが、帰国後は自発的に都内ホテルに5日間缶詰状態で滞在し、公共交通機関で帰らず、わざわざご家族に迎えにこさせている、更に長野市に帰宅後は外出をしていないようですので感染拡大には細心の注意を払っています。

この方も、この時期に英国渡航歴はあまり感心しませんが、帰国後は自発的に都内ホテルに5日間缶詰状態で滞在し、公共交通機関で帰らず、わざわざご家族に迎えにこさせている、更に長野市に帰宅後は外出をしていないようですので感染拡大には細心の注意を払っています。

記者の質問にも保健所長は丁寧に答えていましたが、同居のご家族は感染していなかったようですので、ここからの拡がりはないようです。

まずは個人個人がシッカリと危機管理をし、手洗いうがいマスクなど出来ることをやりましょう。

SNSを見ると『長野市の経済止まっちゃうよ』などの書き込みを多く見ました。

本当に飲食業や接客業の皆さんは大変なのは理解しています。

それに対して何をするのが正解なのか、どんな政策が良いのか、ワタシにはまだ答えはありません。

今は明石家さんまさんの言葉を思い出します『生きてるだけで丸もうけ』を。

この難局を市民、国民全体で乗り切りましょう。

『遂に長野市で新型コロナウイルス感染者が』との事でした。

長野市からプレスリリースされた情報はこちら。

まず市民の皆さんにお伝えしたいのは「魔女狩りのような事はないように」という事です。

このプレスリリースの前から不正確な情報が飛び交っていました。

ご心配になるお気持ちはよく分かりますが、間違った情報は危険です。

この方も、この時期に英国渡航歴はあまり感心しませんが、帰国後は自発的に都内ホテルに5日間缶詰状態で滞在し、公共交通機関で帰らず、わざわざご家族に迎えにこさせている、更に長野市に帰宅後は外出をしていないようですので感染拡大には細心の注意を払っています。

この方も、この時期に英国渡航歴はあまり感心しませんが、帰国後は自発的に都内ホテルに5日間缶詰状態で滞在し、公共交通機関で帰らず、わざわざご家族に迎えにこさせている、更に長野市に帰宅後は外出をしていないようですので感染拡大には細心の注意を払っています。記者の質問にも保健所長は丁寧に答えていましたが、同居のご家族は感染していなかったようですので、ここからの拡がりはないようです。

まずは個人個人がシッカリと危機管理をし、手洗いうがいマスクなど出来ることをやりましょう。

SNSを見ると『長野市の経済止まっちゃうよ』などの書き込みを多く見ました。

本当に飲食業や接客業の皆さんは大変なのは理解しています。

それに対して何をするのが正解なのか、どんな政策が良いのか、ワタシにはまだ答えはありません。

今は明石家さんまさんの言葉を思い出します『生きてるだけで丸もうけ』を。

この難局を市民、国民全体で乗り切りましょう。

中心市街地はなぜ必要なのか【答弁編】

長野市議会3月定例会にてワタシが質問したものについて市側の答弁がデータで来ましたのでこちらでアップしたいと思います。

議員の中には「市はこう言った」などと話を大きくしてお伝えする方もいますが、間違った解釈をしないため、ワタシはこうしたやり方をしています。

今回は「中心市街地の在り方について」の答弁をアップいたします。

↓↓ 質問内容はこちらで再確認も ↓↓

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2469101.html

(以下 長野市側の答弁)

長野市中心市街地活性化プランにおける中心市街地は、中央通りを中心軸に広がる約216ヘクタールで、第二期中心市街地活性化基本計画区域に城山公園等新たな事業区域を加えた範囲である。

そこは商業や医療、サービス等の都市機能の集積を図ると共に、まちなか居住や歩いて暮らせる活力と魅力を備えた市街地を形成するべき区域として、長野市総合計画や都市計画マスタープラン等と整合を図り、設定をしている。

そこは商業や医療、サービス等の都市機能の集積を図ると共に、まちなか居住や歩いて暮らせる活力と魅力を備えた市街地を形成するべき区域として、長野市総合計画や都市計画マスタープラン等と整合を図り、設定をしている。

そのようなことから、中心市街地が持つ役割としては、善光寺やその周辺の歴史的町並みなどの歴史、文化資産を生かし、経済、文化、生活等の拠点であることと考えている。

活性化の必要性については、現在進展する高齢化や人口減少への対応として、集約型都市構造への転換があります。その拠点となる中心市街地の活性化は、コンパクトシティ形成の上で必要不可欠である。ついては、より一層の機能集約と共に、居住者の生活の質の維持向上を図り、拠点としての求心力を高めることが重要であると考えている。

現在、本市の中心市街地においては、好立地でありながら建物や敷地の更新が停滞しており、老朽化した大型施設や青空駐車場など、低・未利用地の増加が課題の一つとなっている。このような現状への対応として、民間の開発意欲を適正な都市機能の更新に誘導し、市街地の環境改善等の成果を目に見える形にしていくことが重要であると考えている。

そこで、もんぜんぷら座を初めとして老朽建物が多く存在し、都市の再生が求められている中央通りを軸とした周辺エリアにおいて、まちづくりの方向性を示すガイドラインとなる市街地総合再生基本計画を策定していく。この計画の中で、まちの将来像を見据えた役割や機能を位置付け、更にそれを基に市民との意見交換を重ねながら、その具現化の方策として最適な手法とは何かを検討していきたい。

議員の中には「市はこう言った」などと話を大きくしてお伝えする方もいますが、間違った解釈をしないため、ワタシはこうしたやり方をしています。

今回は「中心市街地の在り方について」の答弁をアップいたします。

↓↓ 質問内容はこちらで再確認も ↓↓

http://tetsuyakitazawa.naganoblog.jp/e2469101.html

(以下 長野市側の答弁)

長野市中心市街地活性化プランにおける中心市街地は、中央通りを中心軸に広がる約216ヘクタールで、第二期中心市街地活性化基本計画区域に城山公園等新たな事業区域を加えた範囲である。

そこは商業や医療、サービス等の都市機能の集積を図ると共に、まちなか居住や歩いて暮らせる活力と魅力を備えた市街地を形成するべき区域として、長野市総合計画や都市計画マスタープラン等と整合を図り、設定をしている。

そこは商業や医療、サービス等の都市機能の集積を図ると共に、まちなか居住や歩いて暮らせる活力と魅力を備えた市街地を形成するべき区域として、長野市総合計画や都市計画マスタープラン等と整合を図り、設定をしている。そのようなことから、中心市街地が持つ役割としては、善光寺やその周辺の歴史的町並みなどの歴史、文化資産を生かし、経済、文化、生活等の拠点であることと考えている。

活性化の必要性については、現在進展する高齢化や人口減少への対応として、集約型都市構造への転換があります。その拠点となる中心市街地の活性化は、コンパクトシティ形成の上で必要不可欠である。ついては、より一層の機能集約と共に、居住者の生活の質の維持向上を図り、拠点としての求心力を高めることが重要であると考えている。

現在、本市の中心市街地においては、好立地でありながら建物や敷地の更新が停滞しており、老朽化した大型施設や青空駐車場など、低・未利用地の増加が課題の一つとなっている。このような現状への対応として、民間の開発意欲を適正な都市機能の更新に誘導し、市街地の環境改善等の成果を目に見える形にしていくことが重要であると考えている。

そこで、もんぜんぷら座を初めとして老朽建物が多く存在し、都市の再生が求められている中央通りを軸とした周辺エリアにおいて、まちづくりの方向性を示すガイドラインとなる市街地総合再生基本計画を策定していく。この計画の中で、まちの将来像を見据えた役割や機能を位置付け、更にそれを基に市民との意見交換を重ねながら、その具現化の方策として最適な手法とは何かを検討していきたい。

スクールロイヤーって知ってますか

長野市議会3月定例会にて、ワタシが質問した内容を順次公開しています。

今回は『スクールロイヤー事業について』になります。

(以下 質問原稿)

来年度予算に新規事業として「スクールロイヤー活用事業」57万円が含まれています。

この事業の要因としては昨今、保護者の価値観が多様化し、学校は、いじめ問題だけでなく学校管理下において発生した事故等、様々な問題を抱え、学校だけでは解決できないケースもあるためと聞いています。

また、文部科学省からは「チームとしての学校の在り方」として、教員に加えて多様な専門スタッフや外部人材の配置拡充を推進する方策が打ち出され、「スクールロイヤー制度」の調査研究が現在も進み、全国で300人程度の配置をおこなうという動きも出てきていますが、本市の場合、小学校54校、中学校25校、市立高校1校、計80校のそれぞれの学校に十分な対応がなされるかというと、まだまだ不安な部分が多いと思われます。

このような状況下において、学校が弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けられる環境を整えることは有効であり、大いに期待しているところではありますが、本市では今までの案件を踏まえ、どのような活動を行う見込みがあるのか、担当部局の所見を伺います。

このような状況下において、学校が弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けられる環境を整えることは有効であり、大いに期待しているところではありますが、本市では今までの案件を踏まえ、どのような活動を行う見込みがあるのか、担当部局の所見を伺います。

更にこの制度によって起きる懸念材料として教育委員会より委託されたスクールロイヤー制度を生徒や保護者側がどこまで理解して利用できるかという点は疑問です。第三者的な役割を担うはずのスクールロイヤーをどのように周知し、どの程度の問題点ならば紹介していくのか、担当部局のご所見を伺います。

最後に教育現場に常駐することが出来ず、日常的に教師や生徒と接することも限られてしまう弁護士の皆さんがスクールロイヤー、いわゆる専門家として招かれ、指導や助言を行なわなければならない事に対して、これからどのような課題があると考えておられるか。教育長にお伺いしたいと思います。

今回は『スクールロイヤー事業について』になります。

(以下 質問原稿)

来年度予算に新規事業として「スクールロイヤー活用事業」57万円が含まれています。

この事業の要因としては昨今、保護者の価値観が多様化し、学校は、いじめ問題だけでなく学校管理下において発生した事故等、様々な問題を抱え、学校だけでは解決できないケースもあるためと聞いています。

また、文部科学省からは「チームとしての学校の在り方」として、教員に加えて多様な専門スタッフや外部人材の配置拡充を推進する方策が打ち出され、「スクールロイヤー制度」の調査研究が現在も進み、全国で300人程度の配置をおこなうという動きも出てきていますが、本市の場合、小学校54校、中学校25校、市立高校1校、計80校のそれぞれの学校に十分な対応がなされるかというと、まだまだ不安な部分が多いと思われます。

このような状況下において、学校が弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けられる環境を整えることは有効であり、大いに期待しているところではありますが、本市では今までの案件を踏まえ、どのような活動を行う見込みがあるのか、担当部局の所見を伺います。

このような状況下において、学校が弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けられる環境を整えることは有効であり、大いに期待しているところではありますが、本市では今までの案件を踏まえ、どのような活動を行う見込みがあるのか、担当部局の所見を伺います。更にこの制度によって起きる懸念材料として教育委員会より委託されたスクールロイヤー制度を生徒や保護者側がどこまで理解して利用できるかという点は疑問です。第三者的な役割を担うはずのスクールロイヤーをどのように周知し、どの程度の問題点ならば紹介していくのか、担当部局のご所見を伺います。

最後に教育現場に常駐することが出来ず、日常的に教師や生徒と接することも限られてしまう弁護士の皆さんがスクールロイヤー、いわゆる専門家として招かれ、指導や助言を行なわなければならない事に対して、これからどのような課題があると考えておられるか。教育長にお伺いしたいと思います。

飯綱高原スキー場の後利用はどうする

長野市議会3月定例会でワタシが行った質問を順次紹介しています。

今回は「飯綱高原スキー場の後利用について」になります。

(以下 質問原稿)

飯綱高原スキー場の後利用について伺います。飯綱高原は、市街地近郊のリゾート地であり、四季を通してスポーツやレクリエーションなどを気軽に楽しめることができる憩いの場として、多くの長野市民や観光客に親しまれてきました。

中でも、昭和40年12月に開設された「飯綱高原スキー場」は、その後の全国的なスキー人気もあって賑わい、ピークの昭和59年には、23万人を超える利用がありました。

中でも、昭和40年12月に開設された「飯綱高原スキー場」は、その後の全国的なスキー人気もあって賑わい、ピークの昭和59年には、23万人を超える利用がありました。

また、当スキー場は、開設以来、リフト事故が一度もない安全なスキー場であることや、小学生のスキー教室で利用されてきたこともあり、長野市民のスキーデビューの場として、ウィンタースポーツを身近に感じる役割を果たしてきました。

このことが、1998年の長野オリンピック冬季競技大会開催への機運の高まりへとつながり、さらには里谷多英さんや上村愛子さんが大活躍する舞台となる、歴史と伝統あるスキー場だと考えています。

近年では、雪不足の影響などにより、年間利用者は3万人台まで減少していることから、より多くの観光客が訪れるグリーンシーズンでの誘客戦略へと転換するため、スキー場については民間譲渡に向けた公募を実施したところ応募がなく、今シーズンをもって廃止が決定し、2月16日をもって幕を下ろしましたが、飯綱高原スキー場の後利用について担当部局のご所見を伺います。

近年では、雪不足の影響などにより、年間利用者は3万人台まで減少していることから、より多くの観光客が訪れるグリーンシーズンでの誘客戦略へと転換するため、スキー場については民間譲渡に向けた公募を実施したところ応募がなく、今シーズンをもって廃止が決定し、2月16日をもって幕を下ろしましたが、飯綱高原スキー場の後利用について担当部局のご所見を伺います。

そして大座法師池の畔(ほとり)に「(仮称)山の駅飯綱高原等の観光施設」の整備が計画され、本格的にグリーンシーズンの誘客にも力を入れていくようですが、地元住民の皆さんから致しますと「そうした観光施設に加え、この飯綱地区にも診療所の整備やアゼリアが指定されていた緊急避難場所の代替施設の整備をして欲しい。代替え地としてハイランドホール飯綱などは使えないだろうか。」とのご意見も多く聞かれます。 担当部局のご所見をお伺いいたします。

スキー場は閉鎖されますが、これからも子どもたちが集えるような場にはして欲しいと考え、少し提案をさせていただきたいと思います。

スキー場跡地の可能な部分に各小学校のクラス単位で桜などを植樹し、卒業後も思い出として集まれる場所にしたらいかがと考えます。

是非とも教育長のご所見を伺いたいと思います。

今回は「飯綱高原スキー場の後利用について」になります。

(以下 質問原稿)

飯綱高原スキー場の後利用について伺います。飯綱高原は、市街地近郊のリゾート地であり、四季を通してスポーツやレクリエーションなどを気軽に楽しめることができる憩いの場として、多くの長野市民や観光客に親しまれてきました。

中でも、昭和40年12月に開設された「飯綱高原スキー場」は、その後の全国的なスキー人気もあって賑わい、ピークの昭和59年には、23万人を超える利用がありました。

中でも、昭和40年12月に開設された「飯綱高原スキー場」は、その後の全国的なスキー人気もあって賑わい、ピークの昭和59年には、23万人を超える利用がありました。また、当スキー場は、開設以来、リフト事故が一度もない安全なスキー場であることや、小学生のスキー教室で利用されてきたこともあり、長野市民のスキーデビューの場として、ウィンタースポーツを身近に感じる役割を果たしてきました。

このことが、1998年の長野オリンピック冬季競技大会開催への機運の高まりへとつながり、さらには里谷多英さんや上村愛子さんが大活躍する舞台となる、歴史と伝統あるスキー場だと考えています。

近年では、雪不足の影響などにより、年間利用者は3万人台まで減少していることから、より多くの観光客が訪れるグリーンシーズンでの誘客戦略へと転換するため、スキー場については民間譲渡に向けた公募を実施したところ応募がなく、今シーズンをもって廃止が決定し、2月16日をもって幕を下ろしましたが、飯綱高原スキー場の後利用について担当部局のご所見を伺います。

近年では、雪不足の影響などにより、年間利用者は3万人台まで減少していることから、より多くの観光客が訪れるグリーンシーズンでの誘客戦略へと転換するため、スキー場については民間譲渡に向けた公募を実施したところ応募がなく、今シーズンをもって廃止が決定し、2月16日をもって幕を下ろしましたが、飯綱高原スキー場の後利用について担当部局のご所見を伺います。そして大座法師池の畔(ほとり)に「(仮称)山の駅飯綱高原等の観光施設」の整備が計画され、本格的にグリーンシーズンの誘客にも力を入れていくようですが、地元住民の皆さんから致しますと「そうした観光施設に加え、この飯綱地区にも診療所の整備やアゼリアが指定されていた緊急避難場所の代替施設の整備をして欲しい。代替え地としてハイランドホール飯綱などは使えないだろうか。」とのご意見も多く聞かれます。 担当部局のご所見をお伺いいたします。

スキー場は閉鎖されますが、これからも子どもたちが集えるような場にはして欲しいと考え、少し提案をさせていただきたいと思います。

スキー場跡地の可能な部分に各小学校のクラス単位で桜などを植樹し、卒業後も思い出として集まれる場所にしたらいかがと考えます。

是非とも教育長のご所見を伺いたいと思います。

中心市街地はなぜ必要なのか

長野市議会3月定例会におきましてワタシが行いました質問を順次アップしています。

今回は「中心市街地の在り方について」になります。

(以下 質問原稿)

中心市街地の在り方についてお伺いしたいと思います。

中心市街地の在り方についてお伺いしたいと思います。

本市では、平成19年5月から29年3月までの2期、約10年間にわたり、内閣総理大臣の認定を受けた「長野市中心市街地活性化基本計画」により、活性化に取り組んできました。

その後、この計画を継承する形で、本市独自の「長野市中心市街地活性化プラン」を策定し、まちづくりの中長期的な一貫性を確保しつつ、市の現状に即した中心市街地の活性化を図っていくとのことであります。

平成29年に策定した「第五次長野市総合計画」では、都市整備分野における「まちの姿」に「快適に暮らし活動できるコンパクトなまち『ながの』」を掲げ、公共交通の利便性の 高い地域などに都市機能を集約し、市民生活の質の維持・向上に取り組む必要があるとしていますが、こちらに関しては、中心市街地にお住いの市民の生活の質の維持・向上が 本当になされているのか、甚だ疑問であります。

そこで、本市の「中心市街地活性化プラン」における『中心市街地』とは、どのように定められているのか、そして、その『中心市街地』の役割や活性化の必要性とは、どのようなものなのでしょうか。 担当部局のお考えを伺います。

私は、この中心市街地の定義や必要性を、市民に対して、市が、しっかりと説明しながら、公民共通の認識としていくことが大事なのではないかと思います。

例えば、「行政は中心市街地に税金を使い過ぎだ。」などといった声も聴きますが、こうした中心市街地の必要性・重要性について、広く啓発していくことにより、まちづくりに対する市民の意識や投資の流れも、公民が目指す方向に沿っていくものと考えます。

そこで、このような共通認識を育て、中心市街地の機能や重要性を高めるための方策について、担当部局のご所見をお伺いいたします。

今回は「中心市街地の在り方について」になります。

(以下 質問原稿)

中心市街地の在り方についてお伺いしたいと思います。

中心市街地の在り方についてお伺いしたいと思います。本市では、平成19年5月から29年3月までの2期、約10年間にわたり、内閣総理大臣の認定を受けた「長野市中心市街地活性化基本計画」により、活性化に取り組んできました。

その後、この計画を継承する形で、本市独自の「長野市中心市街地活性化プラン」を策定し、まちづくりの中長期的な一貫性を確保しつつ、市の現状に即した中心市街地の活性化を図っていくとのことであります。

平成29年に策定した「第五次長野市総合計画」では、都市整備分野における「まちの姿」に「快適に暮らし活動できるコンパクトなまち『ながの』」を掲げ、公共交通の利便性の 高い地域などに都市機能を集約し、市民生活の質の維持・向上に取り組む必要があるとしていますが、こちらに関しては、中心市街地にお住いの市民の生活の質の維持・向上が 本当になされているのか、甚だ疑問であります。

そこで、本市の「中心市街地活性化プラン」における『中心市街地』とは、どのように定められているのか、そして、その『中心市街地』の役割や活性化の必要性とは、どのようなものなのでしょうか。 担当部局のお考えを伺います。

私は、この中心市街地の定義や必要性を、市民に対して、市が、しっかりと説明しながら、公民共通の認識としていくことが大事なのではないかと思います。

例えば、「行政は中心市街地に税金を使い過ぎだ。」などといった声も聴きますが、こうした中心市街地の必要性・重要性について、広く啓発していくことにより、まちづくりに対する市民の意識や投資の流れも、公民が目指す方向に沿っていくものと考えます。

そこで、このような共通認識を育て、中心市街地の機能や重要性を高めるための方策について、担当部局のご所見をお伺いいたします。

道路脇の斜面崩落の危険性について

長野市議会3月定例会におきましてワタシの一般質問する内容をこちらであげさせて頂きます。

(質問は本日3月6日15:30頃予定)

『道路脇の斜面崩落の危険性について』

(以下質問原稿)

本年2月、神奈川県逗子市において、市道脇の斜面が崩落し、通行中の女子高校生が土砂に巻き込まれ死亡するという、大変痛ましい事故が発生しました。

本年2月、神奈川県逗子市において、市道脇の斜面が崩落し、通行中の女子高校生が土砂に巻き込まれ死亡するという、大変痛ましい事故が発生しました。

報道によりますと、崩落前の約1週間は、現場付近で雨は観測されておらず、現地調査を行った国土交通省国土技術政策総合研究所は崩落の要因となった地盤の風化が「低温や凍結、強風などの複合的作用で早まったのではないか」と調査速報を公表しましたが、正式な原因特定には至っておりません。

何の前兆もなく、突然、崩落したとのことで、防ぐことは難しかったとは思いますが、この様な事故は、二度と起こしてはいけないと感じております。崩落した斜面は民有地とのことで、その安全管理は通常ならば所有者が行うべきものとは思いますが、その一方で公道の安全安心な通行を確保することは行政の責務でもあるわけです。

本市においても、中山間地域だけでなく、住宅地のもこうした道路脇の斜面の崩落が心配される箇所が多数あるものと推測されており、いつ逗子市と同様な事故が発生してもおかしくないのでは、と大変危惧しております。

そこで、本市における道路脇の斜面の点検状況と危険であると判断した場合の対応方法について、更には土砂災害特別警戒区域に建築されている方々への対処方法についてお伺いいたします。

(質問は本日3月6日15:30頃予定)

『道路脇の斜面崩落の危険性について』

(以下質問原稿)

本年2月、神奈川県逗子市において、市道脇の斜面が崩落し、通行中の女子高校生が土砂に巻き込まれ死亡するという、大変痛ましい事故が発生しました。

本年2月、神奈川県逗子市において、市道脇の斜面が崩落し、通行中の女子高校生が土砂に巻き込まれ死亡するという、大変痛ましい事故が発生しました。報道によりますと、崩落前の約1週間は、現場付近で雨は観測されておらず、現地調査を行った国土交通省国土技術政策総合研究所は崩落の要因となった地盤の風化が「低温や凍結、強風などの複合的作用で早まったのではないか」と調査速報を公表しましたが、正式な原因特定には至っておりません。

何の前兆もなく、突然、崩落したとのことで、防ぐことは難しかったとは思いますが、この様な事故は、二度と起こしてはいけないと感じております。崩落した斜面は民有地とのことで、その安全管理は通常ならば所有者が行うべきものとは思いますが、その一方で公道の安全安心な通行を確保することは行政の責務でもあるわけです。

本市においても、中山間地域だけでなく、住宅地のもこうした道路脇の斜面の崩落が心配される箇所が多数あるものと推測されており、いつ逗子市と同様な事故が発生してもおかしくないのでは、と大変危惧しております。

そこで、本市における道路脇の斜面の点検状況と危険であると判断した場合の対応方法について、更には土砂災害特別警戒区域に建築されている方々への対処方法についてお伺いいたします。

所在者不明の空き家を壊す

鶴賀居町にあります、古びた家屋が市の略式代執行により、取り壊される事となりました。

鶴賀居町にあります、古びた家屋が市の略式代執行により、取り壊される事となりました。これは以前、曹洞宗の尼僧さんが住んでいた家屋だったようで、尼僧さんが18年ほど前に亡くなって以来、空き家になっており、更に登記もされていない事から所持者不在物件として扱われ、倒壊の危険性もあるため、代執行をする運びとなりました。

仏像などが置かれていたため、魂抜きの儀式がされ、博物館で保管するものも。

ちなみに更地にされたあと、競売される予定です。

長野市にはまだまだ空き家が多く存在していますが、こうした(持ち主不明のため)代執行を行えるケースは稀です。

今後は地権者の責任において危険空き家の撤去や、これから住む予定のない空き家などは行政が主体となって整理していく方策を考えていかなければどんどん朽ち当てる気がします。

殺処分ゼロへの取り組み

長野市保健所敷地内に新しく「猫舎・動物愛護交流棟」が完成し、お披露目会が行われました。

ワタシも長野市議会福祉環境委員長として来賓として招かれ、参加してきました。

ワタシも長野市議会福祉環境委員長として来賓として招かれ、参加してきました。

まず、その大きさにビックリ。

施設面積172平方メートル、今までの約2倍。(それもいままでは犬猫一緒にいての大きさですから、いかに大きいか分かります。)

工事費は約5200万円。

中を見学させて頂きましたが、ネコとの触れ合いルーム、展示室、治療室、飼料室、相談室などが完備されており、更に子ども達に活動の理解、動物保護の活動などを講義する、レクチャールーム(約65㎡)などはこれからの行政の姿勢が見えてきており、素晴らしい活動です。

担当からの殺処分についてのお話しが響きましたのでご紹介します。

担当からの殺処分についてのお話しが響きましたのでご紹介します。

長野市では殺処分ゼロを目標に掲げて活動していますが、怪我をして収容されたネコなどは、状況により殺してしまうケースもあるそうです。

(交通事故などの不慮の事故によって)

苦しんでいるネコ達をただ無作為に生かしておくのはネコ達の為になるのか?そんな自問自答をしながら苦しませずに注射で殺してしまう事もあるそうです。

そして同日のイベントとして飼い犬のしつけ教室が開催されていました。

そして同日のイベントとして飼い犬のしつけ教室が開催されていました。

大小様々な30匹(頭)ほどのワンちゃん達が集まって、それぞれ指導者さんに教えられながら散歩の仕方などをレッスンしていました。

飼って終わりではなく始まり…。

長野市はペットにも飼い主にも優しい町を目指しています。

ぜひとも多くの皆さんにこの活動を知っていただきたいですし、ご理解いただきたいと考えています。

ワタシも長野市議会福祉環境委員長として来賓として招かれ、参加してきました。

ワタシも長野市議会福祉環境委員長として来賓として招かれ、参加してきました。まず、その大きさにビックリ。

施設面積172平方メートル、今までの約2倍。(それもいままでは犬猫一緒にいての大きさですから、いかに大きいか分かります。)

工事費は約5200万円。

中を見学させて頂きましたが、ネコとの触れ合いルーム、展示室、治療室、飼料室、相談室などが完備されており、更に子ども達に活動の理解、動物保護の活動などを講義する、レクチャールーム(約65㎡)などはこれからの行政の姿勢が見えてきており、素晴らしい活動です。

担当からの殺処分についてのお話しが響きましたのでご紹介します。

担当からの殺処分についてのお話しが響きましたのでご紹介します。長野市では殺処分ゼロを目標に掲げて活動していますが、怪我をして収容されたネコなどは、状況により殺してしまうケースもあるそうです。

(交通事故などの不慮の事故によって)

苦しんでいるネコ達をただ無作為に生かしておくのはネコ達の為になるのか?そんな自問自答をしながら苦しませずに注射で殺してしまう事もあるそうです。

そして同日のイベントとして飼い犬のしつけ教室が開催されていました。

そして同日のイベントとして飼い犬のしつけ教室が開催されていました。大小様々な30匹(頭)ほどのワンちゃん達が集まって、それぞれ指導者さんに教えられながら散歩の仕方などをレッスンしていました。

飼って終わりではなく始まり…。

長野市はペットにも飼い主にも優しい町を目指しています。

ぜひとも多くの皆さんにこの活動を知っていただきたいですし、ご理解いただきたいと考えています。

未だ避難所生活の中で

昨日、東和田に未だ避難所生活を余儀なくされている母娘さんとお話する機会がありました。

赤沼で専業農家だった家族は祖父母、父母、姉妹の6人家族。この堤防決壊で流さ、多大な被害を受けました。

仮設住宅にも人数のために入れませんでした。

アパートを借りようにもオーナーさんから「被災者は受け入れたくない。」との言葉を言われ、ショックを受けていたそうです。

北部スポーツレクレーション施設での避難所生活の中でも、自分たちと被害の大きさが違う皆さんに「これから頑張ろう」なんて言葉を掛けられても温度差を感じていたそうです。そこまで自分を卑下してしまっている状態でした。

心に寄り添う活動が必要だと強く感じました。

我々議員なんて所詮は小さな力です。

我々議員なんて所詮は小さな力です。

でも声に耳を傾ける行為を続ける中で何が出来るか模索していきたいと思います。

・・・帰りがけに被災の中、残ったリンゴを3つ頂きました。

丹精込めたリンゴが無残な姿になって、おじいいちゃんおばあちゃんは何を思ったんだろう・・・。

そんなことを考えたら心にしみてきました。

赤沼で専業農家だった家族は祖父母、父母、姉妹の6人家族。この堤防決壊で流さ、多大な被害を受けました。

仮設住宅にも人数のために入れませんでした。

アパートを借りようにもオーナーさんから「被災者は受け入れたくない。」との言葉を言われ、ショックを受けていたそうです。

北部スポーツレクレーション施設での避難所生活の中でも、自分たちと被害の大きさが違う皆さんに「これから頑張ろう」なんて言葉を掛けられても温度差を感じていたそうです。そこまで自分を卑下してしまっている状態でした。

心に寄り添う活動が必要だと強く感じました。

我々議員なんて所詮は小さな力です。

我々議員なんて所詮は小さな力です。でも声に耳を傾ける行為を続ける中で何が出来るか模索していきたいと思います。

・・・帰りがけに被災の中、残ったリンゴを3つ頂きました。

丹精込めたリンゴが無残な姿になって、おじいいちゃんおばあちゃんは何を思ったんだろう・・・。

そんなことを考えたら心にしみてきました。

今何してたの?

9月15日に3期目の当選をさせていただいてから約2週間。

市民の皆さんは『今って当選した市議さんって何してるんですか?』と聞かれるケースが多かったのでご紹介させていただきます。

まず、9月末までは選挙前の議員の任期となっています。

(この前の当選の新人議員を含め、新しい任期は10月1日からとなっています。)

ですので旧任期の仕事と、新しい任期の準備をしていました。

例えば、会派の内部人事があります。

更に委員会所属の割り振りや役職(委員長など)をどうするのかなど、おおよその準備を行います。

本日10月1日をもって新しい任期が始まりましたので、市議会全員協議会が行われ、加藤市長はじめ、理事者側との顔合わせから始まり、議会事務局からしばらくの間の説明がありました。

臨時議会は10月8日9日ですので、そこで新しい議長・副議長や委員会構成などが決まってきます。

マスクマンが当選後、何かと騒がしている長野市議会ですが、しっかりとした議論の中で未来を見据えたまちづくりが出来るように頑張ってまいります。

市民の皆さんは『今って当選した市議さんって何してるんですか?』と聞かれるケースが多かったのでご紹介させていただきます。

まず、9月末までは選挙前の議員の任期となっています。

(この前の当選の新人議員を含め、新しい任期は10月1日からとなっています。)

ですので旧任期の仕事と、新しい任期の準備をしていました。

例えば、会派の内部人事があります。

更に委員会所属の割り振りや役職(委員長など)をどうするのかなど、おおよその準備を行います。

本日10月1日をもって新しい任期が始まりましたので、市議会全員協議会が行われ、加藤市長はじめ、理事者側との顔合わせから始まり、議会事務局からしばらくの間の説明がありました。

臨時議会は10月8日9日ですので、そこで新しい議長・副議長や委員会構成などが決まってきます。

マスクマンが当選後、何かと騒がしている長野市議会ですが、しっかりとした議論の中で未来を見据えたまちづくりが出来るように頑張ってまいります。

イトーヨーカドー撤退に思う

ついに期限が切られたようです。

権堂にあります、イトーヨーカドーが来年(2020年)6月を持って閉店撤退が決まったようです。

まずはテナントとして参加しているオーナーさんに話がされ、次の日には働く従業員(パートを含む)にも閉店報告がされたようです。

1978年6月に開店したイトーヨーカドーはワタシが子供の時分はまさにテーマパークのようでした。

クリスマスや誕生日のプレゼントを買うのは決まってイトーヨーカドーだった気がします。

42年に幕を降ろす事になったヨーカ堂。

撤退問題は残された権堂町民や周辺の住民にも深刻な問題が出てきます。

一番は「買い物難民問題」でしょう。

マンション建設が盛んなこの一帯は車を使わない(使えない)人々でも買い物が気軽に出来る事から高齢者や子育て世代にも人気の場所でした。

しかしヨーカ堂がなくなる事でそのメリットが一気にデメリットに変わりました。

ま権堂再整備計画にヨーカ堂は必要不可欠な『核』でしたので、商店街のみなさんや権堂町の皆さんも白紙の状態になってしまったわけです。

今後の動きに注視しながら、中心市街地のまちづくりについて改めて考えたいと思います。